目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「コリオリの力」「台風」

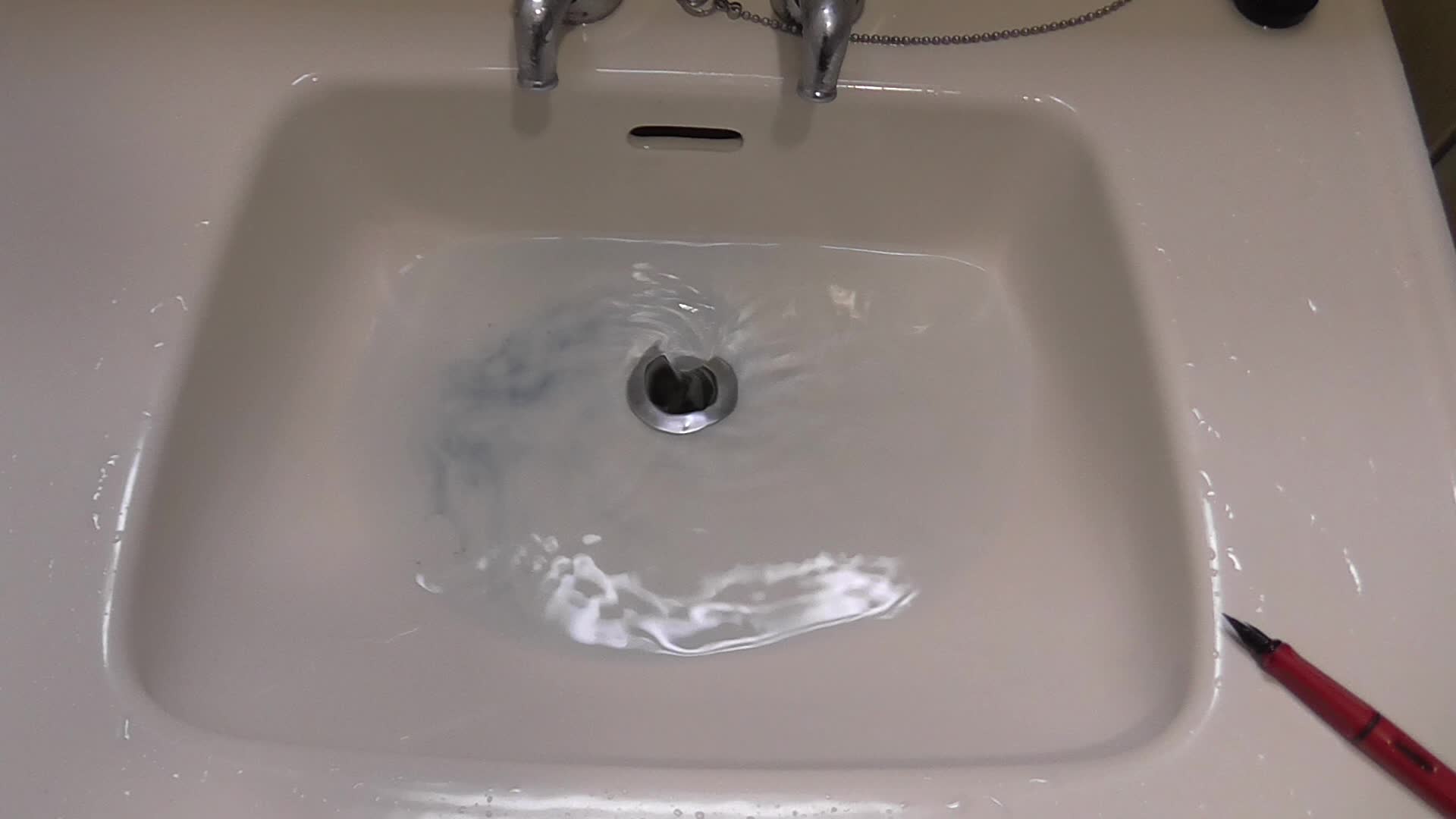

やってみよう! 実験1。洗面台 (13秒)

(時計回り)

もちろん同じ洗面台だよ! (12秒)

(反時計回り)

水をなんども流すのはもったいないからおフロの残り湯なんかでやるといいよ!

わかりやすいようにインクをたらしたけど、取れなくなるとこまるから、うちでやる時はとくに色をつけなくてもいいよ!

コリオリの力

地球は丸い玉で、回っているので、その上でものが動くと、北半球では右に、南半球では左に曲がろうとする力がはたらきます。

これを「コリオリの力」といいます。

ただし! これはそれこそ「地球サイズ」で何百キロという長い距離を動いてはじめて影響がでる力です。

洗面台や、おフロのサイズでは影響は出ません。

ちょっと考えてみて!

ふだんの生活で、じぶんの身のまわりのことを思い出してください。

野球や、テニスや、ゴルフなど。投げたボール、打った球はみんな右に曲りますか?

あなたは走ると右に曲がってしまいますか?

自転車や車はみんな右に曲がってしまいますか?

たかだか30センチくらいの洗面台で右に曲がるはずがないですよね(^^)

「左」に「回る」んじゃなくて、「右」に「曲がる」の?

わしも変じゃと思っとった!

台風や、低気圧が「左」に「回る」のはなぜ? (北半球)

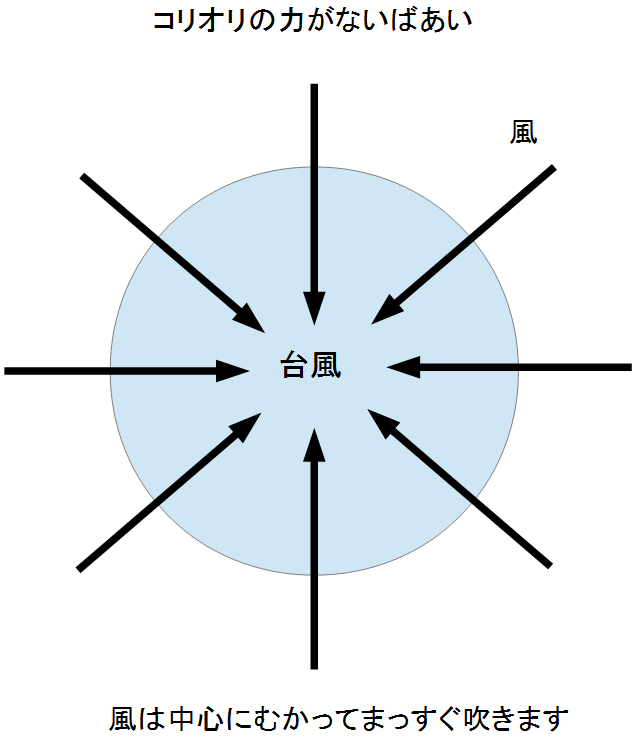

コリオリの力がないばあい (台風、低気圧)

コリオリの力がはたらいたばあい (台風、低気圧)

テレビでよくみるこんなふうにね!

雲の動き

静止画だけ見ると、たしかに左回り (反時計回り) に渦を巻いているように見えます。

それはまちがいではありません。

ただ、台風の目を通って上昇した空気は台風の上で今度は外側に吹き出します。

その風はやはりコリオリの力を受けて右に曲がるので、右回り (時計回り) に吹き出します。

ただ上層の雲は薄いのであまり見えません。

動画

最近では動画がカンタンに見られます。

「台風」「ひまわり」「衛星」などで検索してみてください。

下層の台風本体の積乱雲が左に回っているのが見えます。

でも、台風の外側の薄い雲が右回りに吹き出しているのも見えます。

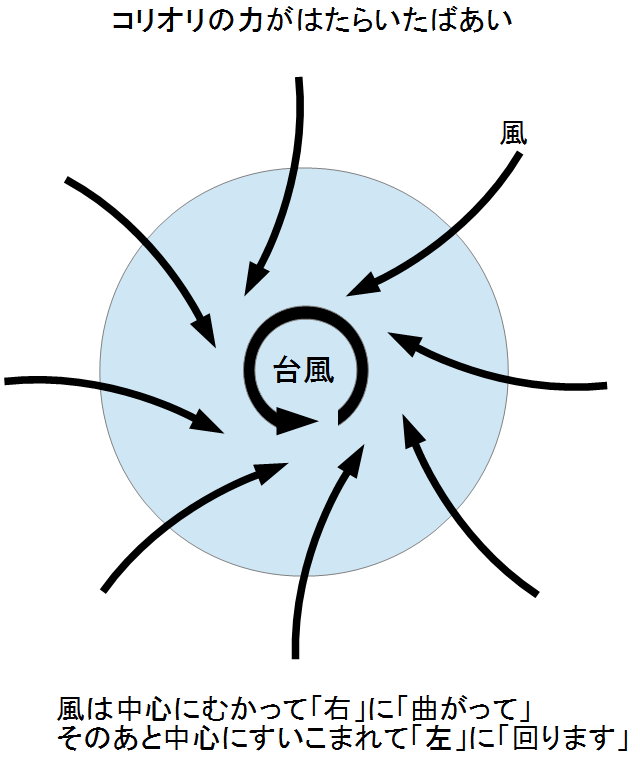

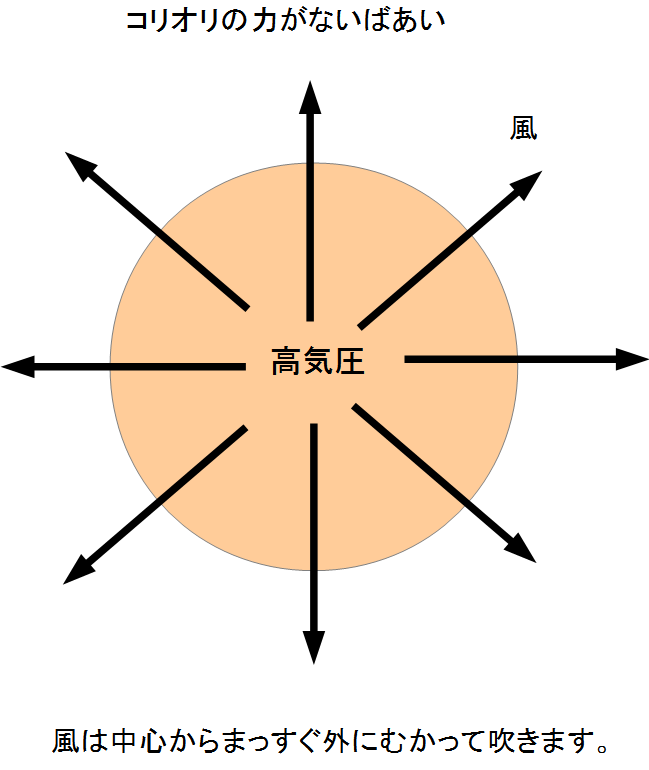

これは高気圧の空気の動きとおなじです。

台風が北上する訳

台風が生まれる赤道よりすこし北の低緯度地帯では北東貿易風が吹いています。

基本的に東風だけど、北風つまり北から南 (赤道) に向かう成分を持っています。

ここで疑問が。

なぜ台風は赤道方向 (南) に押しやられずに北上して日本にやってくるのか?

ネットでは気象予報士をはじめインチキ・トンデモ科学が出回っています。

デマです😄

そしてやはり理解せずにコリオリの力をつかってムリヤリ説明しようとしているけど、台風がコリオリの力で北向きに曲げられるのなら、貿易風も東風で収斂しないで、北向きに曲がるはずじゃないですか。

じっさいには貿易風も偏西風も自転方向と平行になった時点で曲がる力を失い自転方向に沿って吹きつづけます。

これには地上との摩擦力も影響するので複雑です。

あとに出てくるターンテーブルの実験ではボールが曲がりつづけるけどそれはなぜでしょうか?

ちょっと考えてみてください。

上空は南風が吹いている!

ハドレー循環で上空ではまったく逆に赤道から中緯度に向かって風が吹いています。

またこれもコリオリの力により右に曲げられ、南西の風になります。

地上とはまったく逆ですね。

台風は基本的に対流圏の中のものなので高さは10~15kmです。

地上では北東風、上空では南西の風を受けて台風は移動します。

上下で逆の風が吹いているけど地上の貿易風の影響のほうが大きくじわじわと西に進みます。

またハドレー循環の上空の南風の影響のほうが大きくてすこしずつ北に移動します。

地上では北東貿易風が吹いていて台風の北上を邪魔しているようだけど、全体の力としては西向きからすこし北に向かっているんです。

陸地に近づくと地面との摩擦で地上付近の風が弱まるのでさらに上空の風の影響を受けやすく、北向きに進路を変えコリオリの力も相まって右に曲がり、さらに偏西風帯にはいると一気に東に吹き飛ばされます。

高緯度の偏西風帯ではフェレル循環があり、上空は北東の風が吹いていてやはり台風の北東進を妨げる方向ですが、全体としては西風の影響が大きいんですね。

また日本付近では太平洋高気圧の影響もとても大きいです。

これがなければ西進せずにまっすぐ北上する可能性が高いです。

じっさい太平洋高気圧が弱い春から初夏にかけて来る台風はまっすぐ北上することもあります。

これについてはこの記事がもっとも的を射ていると思います🎯

コリオリの力がないばあい (高気圧)

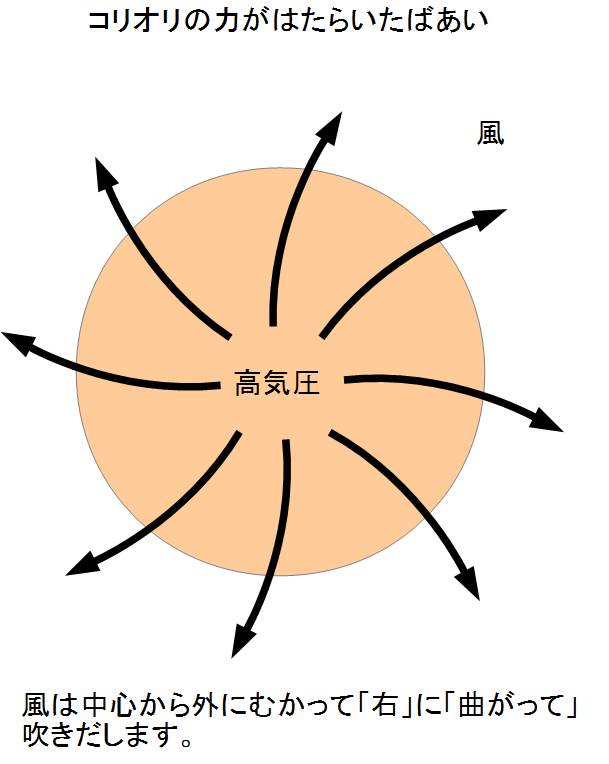

コリオリの力がはたらいたばあい (高気圧)

グライダーでつかう「サーマル」という「熱上昇風 (ねつじょうしょうふう) 」も「右回り」「左回り」両方あるよ!

北半球を前提に話をしてます。

南半球では、全部、逆になります。

もっというと、緯度が低い (赤道に近い) ほうがさらに「コリオリの力」は小さくなります。

その理由はあとで説明します。

「コリオリの力」は、ガスパール=ギュスターヴ・コリオリさんの名前からつけられました。

やってみよう! 実験2。ターンテーブル

用意するもの

- ターンテーブル (レコードプレーヤー。ないかな~。なにか回るものさがしてみてね! 段ボールやベニヤ板のまん中に穴をあけて回せるようにするとか)

- 黒い画用紙。はさみ

- 小さいボール (スーパーボールみたいな粉がつきやすいものがいいよ)

- 白い粉 (おじさんは片栗粉をつかいました。チョークとか、小麦粉、ベビーパウダーなんかもいいかもしれないね)

やりかた

- ターンテーブルの大きさにあわせて、黒い画用紙をまるく切ります。

- 紙のまん中に穴をあけてターンテーブルにのせます。

- スーパーボールに白い粉をまぶします。 (おいしそうだけど食べないでね(^^))

- ターンテーブルを手で左に回します。

- 粉をまぶしたスーパーボールを手前から向こうにころがします。

赤道から極に向かうときも、極から赤道に向かうときも、おなじように「右」に「曲がる」ということ!

黒い画用紙

白い粉をまぶしたスーパーボール

スーパーボールの軌跡。手前から向こうです。

必見!

残念ながらターンテーブルは右回りなので手で回さなければなりません。

高級なものをお使いの方はご遠慮ください(^^)

粉も落ちます。

そうでなくても故障の原因になるかもしれないので心配な方はやらないほうがいいです。

曲がる方向が逆になるだけで、右回りでも実験はできます。

針が出てきてターンテーブルに落ちないよう針は上げておいてくださいね!

解説

コリオリの力がはたらくおもな理由は角運動量保存の法則です。

角運動量保存の法則 (ケプラーの第二法則)

簡単に言うと、回っているものは、

「旋回半径が大きくなると、角速度は遅くなり」

「旋回半径が小さくなると、角速度は速くなる」

→だから、旋回半径が変わらなければ、角速度が一定。

角運動量が一定なので、

旋回半径が大きくなると回転方向の後ろへ減速、

旋回半径が小さくなると回転方向の前へ加速されるので、

北半球では右に曲がります。

赤道付近より、極に近いほうが旋回半径の変化が大きいので、コリオリの力も強くはたらきます。

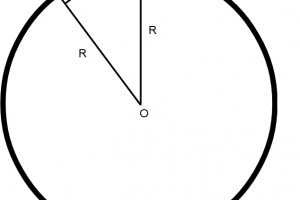

ターンテーブルの実験と地球のちがい

ターンテーブルは平面ですが、地球はその名のとおり球体です。

地球儀を持っている人は地球儀を見てください。

ない人は、ボールまたは球体を見てください。

地球の北極や南極に相当する回転軸に近いところはターンテーブルの平面に近いので中心から離れると回転半径が大きく変わります。

ところが、赤道に近づくにつれて回転半径の差が小さくなっていきます。

だから、極に近いほうがコリオリの力が大きく、赤道に近づくにつれて小さくなります。

スケーターのスピン

回転していて、手足を体に巻きつけるとギュイ~ンと速くなるあれです!

そして、手足を一気に広げると止まりますね。

ジャンプの回転のときも、できるだけ手足を体に巻きつけ、着地と同時に思い切り開いていますね。

回転椅子に座って同じことができるけど、転んでケガをしても私は責任を負えませんのでその点くれぐれもお願いします(^^)

どうしてもやりたい方は、ヘルメットにプロテクター着用の上、お願いします。

くれぐれもこのサイトを見てやったなんて言わないでくださいね(^^)

動画はこちら↓

これはベルリンの技術博物館のScience Center Spectrumにある遊具、いや実験道具です(^^)

最初に足で床を蹴っただけで動力はありません。

技術博物館 (ベルリン) Science Center Spectrum~ちょっとした遊園地かも

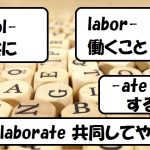

地球や月、その他の惑星も太陽の周りを回っているので「角運動量保存の法則」が当てはまります。

地球や月は、だいたい正円を描いていますが多少は「楕円形」なんです。

月が地球に近づく (近地点) と、多少、動き (公転速度) が速くなります。

目で見てわかるもんではありません。

反対に、離れる (遠地点) と、多少、遅くなります。

地球も太陽に近づく (近日点) と速くなり、

太陽から離れる (遠日点) と遅くなります。

これによって、「一日の長さが毎日変わる! 」という現象が起きています!

均時差

日の出がいちばんおそいのは、冬至ではなくお正月!

2つの理由

- 角運動量保存の法則により地球の公転速度が変わる。

- 自転軸が傾いているため

地球が一回転 (自転)する間に、地球は公転によって少し前に進みます。

すると、南中 (太陽が一番高いところに来ること) から次の日の南中までは、もう少し、時間をもらって360°以上自転しなければなりません。

公転速度が変わるので、南中から南中までの時間も常に変わっていきます。

これにより、日没が一番早いのは「冬至」ではなく、12月の上旬なんです。

意外! でしょ。

「冬至」の頃は日没はすでに遅くなりはじめています。

夕方、暗くなるのが遅くなると日が延びてるように感じます。

反対に、日の出が一番遅いのは「冬至」ではなく、1月の頭です。

そのおかげで寝坊の人にも「初日の出」が拝みやすいですね。

年末年始はみんなお休みなのであまり感じないかもしれませんが、仕事初めの頃が、朝がいつまでも暗いんですよ!

同じことが、「夏至」にもいえます。

日の出が早いのは、「夏至」の前、半月もあるんだけど日本ではちょうど梅雨時なので、朝、明るい感がない。

日没が遅いのは、「夏至」のあと、半月もあるんだけど、やっばり梅雨まっさかりなので、夕方、明るい感がない。

リンクはこちら↓

気象との関係

「偏西風」「北東貿易風」「地衡風」

日本でおなじみの「偏西風」

台風、低気圧や高気圧で見てきたように、

赤道から北に上がってきた風が「右」に「曲げられる」ので「西風」になります。

地衡風

高圧帯と低圧帯の境に平行になると、気圧傾度力とコリオリの力が釣りあって等圧線と平行の風で安定します。

これを地衡風といいます。

日本の緯度では、地衡風の一種「偏西風」が吹いていることが多く、天気は「西から東へ」変わることが多いです。

「夕焼けがきれいだとあしたは天気」

は「西側に雨雲がなければ雨はやってこない」ということです。

同じように北から南に下りてきた風は「右」に「曲げられる」ので「東風」になります。

これを「北東貿易風」といいます。