目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

- 1 日本語の「ん」の発音は5通りある!?

- 2 舌の位置がみんなちがう!

- 3 つぎに言う発音の準備をしている

- 4 舌の位置を想像する

- 5 日本語の「ん」

- 6 もともと「ん」は日本語にはなかった!?

- 7 これを踏まえてもういちど最初の言葉を言ってみましょう!

- 8 同じ「ん」で終わる言葉もつぎにくる言葉で発音が変わる!

- 9 が、しかし! 発音は気にしなくていい!

- 10 外人もvとb、thとsは混同する!

- 11 わたしは日本語教師をしています

- 12 おじさんオススメの記事

- 13 注目の記事

- 14 話題の記事

- 15 人気の記事

「ん」[N] [n] [m] [ŋ] [ɲ]

日本語の「ん」の発音は5通りある!?

舌の位置がみんなちがう!

ひらがなでは「ん」、カタカナでは「ン」、ローマ字では「n」とひとつしか書き方がないけど、舌の位置がみんなちがうんです!

もういちど上の言葉を見てみましょう。

「ちんぷんかんぷんなほんにたいへん」

ぜんぶで6つ「ん」が出てくるけど、1番めと3番めの「ん」が同じだけで、あとは全部ちがう発音をしています!

つぎに言う発音の準備をしている

どこの言葉でもそうだけど、できるだけ楽にしゃべろうとするのが人間です。

誰かが教えるわけでもなく自然にそうなります。

それでは5通りの「ん」を見ていきましょう。

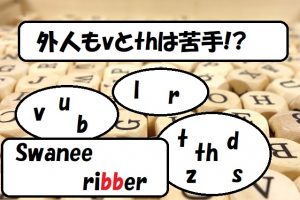

舌の位置を想像する

わたしたちだけでなく、どこの国のどんな言葉をしゃべってる人も、誰も「舌の位置」なんか考えないでしゃべっています。

それは当たり前です。

そんなこと考えてたらしゃべれませんよね(^^)

でも、外国語を勉強するときは「舌の位置」はかなり重要なポイントになります。

また外国語を覚える近道にもなります。

もちろん普段しゃべるときは意識する必要はまったくありませんが、外国語を勉強するときは「自分の舌が今どこにあって、どう動いているか? 」を意識しましょう。

「口の形」より「舌の位置」です!

日本語の「ん」

「ん」は基本的には舌を口蓋 (こうがい。口の中の天井) に押しあてて、空気の通り道をふさいで、鼻から空気を出す「鼻音」です。

ここからは「舌の位置」を意識して読んで下さいね。

専門用語は参考までで覚える必要はありません。

専門用語は無視してもらってかまいません(^^)

大事なのは「舌の位置」です。

[N] 口蓋垂鼻音 (こうがいすいびおん)

お~っと、いきなり大文字か!

これは日本語の「ん」の大きな特徴です。

もちろん他の国にもありますが英語にはありません。

語末の「ん」

言葉の最後の「ん」がこれになります。

例:) 「本 (ほん) 」「缶 (かん) 」「ビン」など。

発音記号は[hon]ではなく、[hoɴ]です。

[hon]と発音しても問題ありませんが、ひらがなで書くと「ほぬ」というような発音になります。

英語圏の人がローマ字通りに読むと「ほぬ」というような発音になります。

日本人は誰も知らずに[hoN]と発音しています。

日本語はすべての音が1拍で「ん」も1拍がルールですが、語末の「ん N」にかぎっては1拍伸ばさずに短く切ります。

もちろん、後ろに音がつづくときは1拍伸ばします。

母音の前

あいうえおの前です。

ただ、続く母音の位置が前なら舌の位置は前に移動して軟口蓋鼻音の[ŋ]になります。

また母音の鼻音化ということが起こります。 (後述)

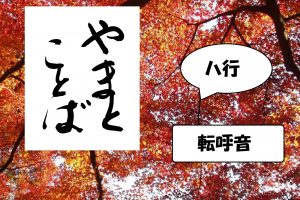

ハ行 (h) の前

これはとても例が少ないです。

ほとんどの場合、連濁してパ (p) か、バ (b) になってしまうからです。

3分 (さんぷん) 、3本 (さんぼん) のように。

また、甲板 (かんぱん) と看板 (かんばん) のように、おなじ板 (はん) がパになるかバになるかには規則性がありません。

特殊な例で「4本 (よんほん) 」があります。

それからマニアックですが、「三半規管 (さんはんきかん) 」がありますね。

これは3つの+半規管 (はんきかん) という成り立ちの影響もあります。

これらはパ (p) や、バ (b) にならない数少ない特殊例です。

ハヘホは無声声門摩擦音なので舌は喉の入口に行きます。

「よん。ほん」「さん。はん」のように1度切って発音します。

ハ行は複雑で、ヒは硬口蓋音で、フは両唇音ですが[ɯ] の音なのでそれぞれ舌が口の中ほどに移動します。

だからこれらは[N]より前に出て[ŋ] になります。

ただし日本語にこの接続はありません。

もともと「ん」がなかったのと、「んひ」「んふ」という発音がむずかしいからではないでしょうか。

インフルエンザのような外来語でしか出てこなくて、

「んひ」「んふ」は通常「んぴ」「んぷ、んぶ」になります。

新品 (しんぴん) 、寒風 (かんぷう) 、本降り (ほんぶり) のように。

連濁して「んび」になるものは思いつかないので、あったら教えてください🙏

あっ!「鳶 (とんび) 」は「とび」の間にあとから「ん」がはいったのでちがいますよ😄

3本 (さんぼん) なのに、4本 (よんほん) である理由はこちらに書いています↓

「1本」「2本」「3本」 VS 「1分」「2分」「3分」 ~ やまとことば

IPA (国際音声記号) による表記です。小型の大文字[ɴ]です。機種によっては表示されないかもしれないので、[N]を小さくしたもので[hoN]の[N]を小文字の大きさにして表します。以下、この記事では大文字[N]を使います。

空気の通り道がふさがっているので空気は鼻に抜けますが、口はだらしなく開いたままです。

「餡 (あん) 」なら「あ」、「円 (えん) 」なら「え」の口の形のまま、舌のうしろで喉の入口をふさぎます。

「舌のうしろで喉の入口をふさぐ音」ですよ。

こう書くとむずかしそうだけど、みんな知らないで自然にこの音を出しています!

ちなみに口蓋垂って「のどちんこ」のことね(^^)

口蓋垂に舌を押しあてるんでこの名前がついてるんだね。

むかしの日本には、ドンドン、ランランのような擬音語 (擬声語) 、擬態語をのぞいて「ん」がありませんでした。

上の例を見るとわかるとおり、現在の「ん」はほとんどが漢字とともにはいってきた中国の音です。

それまでの日本で「ん」に近い音は「む」か「ぬ」でした。

これについてはあとで詳しく説明します。

語末の「ん」をポルトガル語のように母音の鼻音化 [hõ] と捉える考えかたもありますが、日本語の語末の「ん」はもっと短くシャットダウンするので、やはり [hoN] と考えたほうがいいでしょう。

鼻音化についてはあとで書きます。

それから日本語はすべての音の長さがおなじであることが特徴ですが、語末の「ん (N) 」だけは1拍より短いです。

[n] 歯茎鼻音 (しけいびおん)

みなさん見なれた、英語でも、ローマ字でも使う[n]です。

「な行」の[n]ですね。

「舌先を歯茎に押しあてて」発音します。

やはり空気は鼻からぬけます。

s, z, t, d, n, r (さざただなら行と「ん」) の前

それは「さざ、ただならん」が「歯茎音」で歯茎の裏側に舌を押しあてて発音するので、前もって「そこに舌を置いとく」のが「楽」だからです。

ただし、「イ段」の「し」「じ」「ち」「ぢ」「に」「り」は硬口蓋化するため [ɲ] になります。

例:) 「本線 (ほんせん) 」「本山 (ほんざん) 」「「本当 (ほんとう) 」「本題 (ほんだい) 」「そんな」「本来 (ほんらい) 」

「本 (ほん) 」は[N]なのに、うしろに「さざ、ただなら」が来ると、[n]に変わってしまうんですね!

英語の舌の位置について解説してます↓

「ただなら」外国語。聞いて覚えられるのは、赤ん坊のうちだけ! (舌の位置)

[m] 両唇鼻音 (りょうしんびおん)

「ま行」の[m]です。

「上下の唇を閉じて、鼻から空気をぬいて出す音」です。

m, b, p「ま」「ば」「ぱ」行の前

うしろにm, b, p「ま」「ば」「ぱ」行がくると、これらも「両唇音」なので必然的に唇を閉じて発音すると「ん」が「む」になってしまいます。

例:) 「新米 (しんまい) 」「新聞 (しんぶん) 」「半端 (はんぱ) 」

ローマ字で”n”にするのか”m”にするのか、もめるやつです(^^)

どちらでもいいそうです。

字面からすると”n”だけど、音からすると”m”のほうがよさそうです。

shinbunと書いても、じっさいにはshimbunと発音しています。

もっと言ったらshimbuNです。

b, p「ば」「ぱ」は「破裂音」といいます。

ためしに鼻をつまんで「ま」と言ってみてください。

「ば」になってしまいますね。

鼻が詰まってると空気が鼻から抜けないので、閉じた唇が破裂して「ま行」が「ば行」になってしまいます。

鼻が詰まってると、「はだがつばってる」になってしまいます(^^)

だから「食べもの」も「まんま」。

「おかあさん」も「ママ」です。

というより、赤ちゃんが最初に「ま」と言うので、

これは「食べもの」のことだ! いや、「おかあさん」のことだ! と大人がかってに決めたんですけどね(^^)

ヨーロッパでも「ママ」。

中国語でも「妈 (マー) 」または「妈妈 (ママ) 」です!

同じように「ば」「ぱ」も唇を閉じて一気に開いて出す音なのでわりと出しやすい。

「ばば」は「おばあちゃん」、「パパ」は「おとうさん」

トルコ語で「ババ」は「おとうさん」

おじいちゃん危うし!

「じ」は発音がむずかしいので「じいじ」といえるのはどうしても遅くなります。

べつに「じいじ」が嫌いなわけではありません(^^)

m, b, p「ま」「ば」「ぱ」行は「腹話術」では出せない音です。

だって唇を閉じなきゃいけないんだもん(^^)

「いっこく堂」さんが言ってました。

舌先を唇につけることで克服したそうです。

おじさんはトーク番組で浜口京子さんがじっさいにこの方法で「バ行」を発音しているのを見て驚きました!

一畑電車 (いちばたでんしゃ) というとき。

「いっこく堂」さんに教えてあげなきゃ。

[ŋ] 軟口蓋鼻音 (なんこうがいびおん)

この記号は[n]に[g]をくっつけたと考えるとわかりやすいです。

日本語で書くと「んぐ」です。

これは英語にはとてもよく出てくる発音です。

king「キング」、long「ロング」、driving「ドライビング」、ink「インク」など。

k, g「か」「が」行の前

うしろにk, g「か」「が」行がくると、これらは「軟口蓋音」なので必然的に「ん」も「軟口蓋音」になります。

わかりにくい?

「か」「が」と舌の位置を考えながらくりかえし言ってみてください。

「舌の後ろを喉に近いところに押しあてて」出しているのがわかると思います。

つぎにこの音を出すために「ん」も喉に近いところで「スタンバイ」するんです。

例:) 「銀行 (ぎんこう) 」「金鉱 (きんこう) 」「人形 (にんぎょう) 」「考える (かんがえる) 」

鼻濁音

[ŋ] を鼻濁音ともいいます。「カ゜」で表すこともあります。

「ン」のあとにつづく k, g は必然的にこの音になりますが、むかしは語頭以外のガ行は「ン」のあとでなくても鼻濁音で発音していました。

近年では鼻濁音はあまりつかわれなくなりました。

地域差もあります。

したがって [ŋ] は「ン」よりむしろ「ガ行」の鼻濁音として扱われますが「ン」の文字の部分は1拍の長さを持つのでここでは「ン」の異音として入れています。

半母音の前

これらは軟口蓋に舌が接近するので、その準備として「ん」を発音するとき舌は軟口蓋につきます。

有声軟口蓋接近音

音声学的にはこういうんですが、大事なことは軟口蓋、つまり喉の入口のほうに舌が接近しているってことです。

ヤ行 (y) の前

例:)

「本屋 (ほんや) 」「親友 (しんゆう) 」「関与 (かんよ) 」

ワ行 (w) の前

ワ行といっても現在では「わ」しかありません。

「ゐゑ」は「いえ」と同化してしまったし、「う」は文字すら残ってないくらいむかしに同化してしまいました。

「を」も字だけ残ったけど発音は「お」です。

おじさんは子どものころ「ワ行」だから「wo」と発音して親に「変!」と言われたことがあります😅

だってワ行じゃん!

日本語の「わ」[ɰ]

日本語の「わ[ɰ]」は英語の[w]ほど口をすぼめません。

もっと唇が緩んでいます。

いっぽう舌は軟口蓋に近いので「か、が」とおなじ仲間です。

ただ、あまり例が多くありません。

例:)

「ふんわり」「3割 (さんわり)」

ふ[ɸ]の前

「ふ」は両唇音だけどウ段なので、舌は口の真ん中辺に来ます。

ただし、日本語には「んふ」という音はありません。

[ɲ] 硬口蓋鼻音 (こうこうがいびおん)

「にゃ」「に」「にゅ」「にょ」がこれに相当します。

そして、この前の「ん」はこの音になります。

厳密には、国際音声記号の[ɲ]は日本語の「にゃ、に、にゅ、にょ」とは違うのですが、近い音 (舌の位置が近い) なのでこの記号が使われることが多いです。

これはjとnを合わせたものです。

日本語の「にゃ、に、にゅ、にょ」は[nʲ]。

[n]が「口蓋化」したものと捉えられていますが、もともと[n]は舌を歯茎の裏に押しあてて出す音なので違いがわかりにくいですね。

「口蓋音」は「硬口蓋」や「軟口蓋」、つまり「歯茎」より後ろ側の口の天井に舌を押しあてて出す音です。

例:) 「般若 (はんにゃ) 」「進入 (しんにゅう) 」「天女 (てんにょ) 」

ふつうの[n]とのちがいは、「こんな」と「こんにゃく」を、舌の位置を想像しながらなんども言ってみてください。

「こんにゃく」のほうが「舌全体を口の天井に押しつけている」感じがわかるでしょうか。

舌が「平べったい」感じというとわかりやすいかな=^^=

「イ段」の「し」「じ」「ち」「ぢ」「ひ」「り」も硬口蓋音のため [ɲ] になります。

例:) 「感心 (かんしん) 」「漢字 (かんじ) 」「分離 (ぶんり) 」

[~] 鼻音化 (びおんか)

例:) 「均一 (きんいつ) 」「反映 (はんえい) 」「親愛 (しんあい) 」「半音 (はんおん) 」「暗雲 (あんうん) 」

「ん」に引きづられて、うしろの母音を「鼻から息を漏らしながら」発音します。

もちろん誰も意識してそう発音しようとしているのではなく、自然に知らずにそうなっているんです。

このときの「ん」は[ɴ] から [ŋ] の間です。

つぎの母音の位置によって前後します。

前母音 (い、え) のときは前の方に、後母音 (お、う) のときは後ろの方に移動します。

これは発音しにくいし聞き取りにくいので、さらにフランス語のリエゾンみたいな「連声 (れんじょう) 」ということが起こります。

連声 (れんじょう)

観音。かんおん→かんのん。kan-on→kan-non

反応。はんおう→はんのう。han-ō→han-nō

山王。さんおう→さんのう。san-ō→san-nō

三位。さんい→さんみ。san-i→sam-mi

陰陽。おんよう→おんみょう。on-yō→om-myō

もっというと、そもそも「三 (さん) 」は中国から漢字といっしょに入ってきた音で、日本語では「み」、「みっつ」といいますね。

むかしの日本語には語末の「ん」がなかったので、中国からこの言葉が入ってきたとき「san (さん) 」ではなく、「samu (さむ) 」と発音したんですね。

陰陽も同様。もともとが「おん」ではなく、「おむ」なんですね。

さらに

春雨。はるあめ→はるさめ。haru-ame→haru-same

秋雨。あきあめ→あきさめ。aki-ame→aki-same

村雨。むらあめ→むらさめ。mura-ame→mura-same

真っ青。まあお→まっさお。ma-ao→mas-sao

もともと「あめ」は「さめ」だったという説もあるけど、どうでしょうか?

おじさんは「雨 (あめ、あま) 」は「天 (あめ、あま) 」と同語源と考えるので「さめ」はないと思います。

「青 (あお) 」も「さお」になるしね。

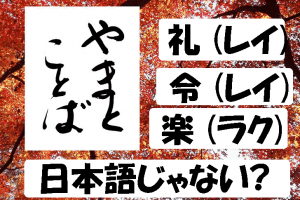

もともと「ん」は日本語にはなかった!?

「ん」は「漢字」とともに中国からはいってきた音です。

「本」「缶」「天」「線」「県」…漢字は「ん」で終わる音がとても多いですね。

「日本 (にっぽん、にほん) 」でさえもともと「日本語」じゃないんです!

だからこの記事は「日本語」ではなく「やまとことば」にしたんです。

日本語で「ん」がはいる言葉といえば、擬音語 (擬声語) ですね。

「ドンドン」「カンカン」「リンリン」

このように同じ音をくりかえす言葉を「畳語 (じょうご。畳みかけるから) 」といいます。

南太平洋のポリネシア語には「畳語」が多いので日本語はここから来たという人もいます。

多分、ルーツは一つではなく、いろんな地域のいろんな言葉が混ざりあってできた言葉だと思います。

日本は昔から外のものを吸収して「自分のもの」にするのが好きです。

むかしは「漢字」とその音。

近代、現代は「ヨーロッパの言葉とその音」。

「日本」は本来の日本語で読めば、「ひのもと」です。

「む」と「ぬ」

「む」

未来の「予想」や、「意思」を表します。

「む (mu)」は「ん (m)」を経て、さらに「う (u)」になります。

たとえば「降らむ」は「降るだろう」という意味です。

「降らむ」→「降らん」→「降らう」→「降ろう」

標準語ではなくなってしまいましたが、西日本では今でも「明日は雨が降ろう(降るだろう) 」と言います。

「行かむ」→「行かん」は、「行かない」という否定ではなく、「行こう」という意思です。

「行かん」が「行かう」になって、発音は「行こう」になり、表記もそうなりました。

旧仮名遣い(きゅうかなづかい) では「行かう」と書いて「いこう」と読みます。

「遊ばむ」→「遊ばん」→「遊ばう」→「遊ぼう」も同じです。

「ぬ」

「完了」を表します。

「風と共に去りぬ」は「去ってしまった」という意味です。

現代の標準語にすると長ったらしいです(^^)

活用に注意!

「去らぬ」というと否定の意味になってしまいます。

今の私たちは英語を習いはじめて「現在完了形」でつまづきます。

日本語にはないよねと。

でも、それは現代の標準語から消えてしまっただけで、日本でも古語には「現在完了形」があったんです!

「未来完了形」も。

さらに日本語にはもう1つ完了形がありました。

「つ」です。

複雑と思うかもしれないけど、1音で言い表せるので言葉がとても簡潔で便利です。

否定の「ぬ」

「ぬ」にはもう1つあり、否定の「ず」の連体形の「ぬ」があります。

「知らん」「わからん」「できん」などの「ん」ですね。

「知らん」はもともとは「知らぬ」と発音していました。

[nu]→[n]→[N]と変化していったんですね。

どこの国の人もできるだけ楽にしゃべろうとします。

音の省略 (というより発音の省力化) によって、ちがう言葉が同じ音で発音されるようになっても、文脈などで区別がつけば省略していきます。

「行かむ」と「行かぬ」

前者が「行こう」で、後者が「行かない」です。

まったく意味が逆になってしまいます(^^)

だから、むかしは「む」と「ぬ」は、はっきり発音して厳密に使い分けていたはずです。

「行かむ」のほうが、「行かん」→「行かう」→「行こう」と変わっていったので、「行かぬ」のほうは「行かん」と発音しても混乱を招くことはなくなり、市民権を得たわけです。

時代劇で役者が「ならぬ! 」と言ってるとおじさんは気持ちがいいです=^^=

現代語だと「ならない」になってしまうのでなんともマヌケです。

「ダメだよ~」も締まりがないですね💦

今でも「~してはならない」というような使いかたはしますね。

音便 (おんびん)

「飛んで」はもともと「飛びて」です。

「読みて」→「読んで」。「噛みて」→「噛んで」のように、もとは「ん」ではないんです。

「ないんです」も、もとは「ないのです」ですね(^^)

擬声語、擬態語

このことから「ドンドン」「ランラン」も「ドムドム」「ラムラム」のように発音していたのではないかと思われます。

これを踏まえてもういちど最初の言葉を言ってみましょう!

「ちんぷんかんぷんなほんにたいへん」

「ちmぷŋかmぷnなほɲにたいへN」

自分でも知らないうちに5通りに発音しています!

日本人すごい!

外人がこの発音記号を見たら「なんて日本語はむずかしいんだ! 」と思うにちがいありません。

「[n]が5通りもあるのかよ! 」

「そんなもん使いわけられるか! 」

と思うにちがいありません。

でも、われわれ日本人は、誰も知らないうちに区別して発音している。

5通りの「ん」を使い分けている!

日本人すごい!

同じ「ん」で終わる言葉もつぎにくる言葉で発音が変わる!

たとえば「本 (ほん) 」という単語。

本 (ほん) [N]。

本の (ほんの) [n]。

本も (ほんも) [m]。

本が (ほんが) [ŋ]。

本に (ほんに) [ɲ]。

というように、だれも知らないあいだに変わっています!

あなたも知らずに使いわけていますよ!

が、しかし! 発音は気にしなくていい!

「ん」の音はこのように「5通り」 (母音の鼻音化も入れれば6通り) あるけど、じっさいにはどの「ん」で話しても何の問題もありません。

聞き取れるし意味も通じます。

ただ「なんかわからないけどちょっと『気持ちの悪い日本語』だな」くらいに感じるくらいでしょうか。

外人の「カタコト日本語」という感じです。

また上で説明したようにこれは意識して出しているのではなく、「次の音を発音するために準備している」ので、慣れてくると自然にその位置に舌が行くようになります。

人は「楽をしたい」生き物なので(^^)

じっさいには同じ「ネイティブの」日本人でも千差万別、十人十色。

一人ひとりみんな発音が違います。

地方による「訛り」もあるし、訛りでなくても、一人ひとりの「癖」というものがあります。

そもそも人の口の中の形、広さ、舌の長さがみんな違うので、人によっては歯茎の裏側あたり、人によっては舌が短いので口の天井のまん中へんだったりするけど、だいたいそのへんの音は「ん」と認識するのです。

色もそうですよね。

一言で「赤」といっても「真っ赤」から「朱色っぽい」色だったり、「オレンジっぽい」色だったり、ちょっと「紫がかっていても」だいたいそのへんを「赤」と呼んでいます。

外人もvとb、thとsは混同する!

われわれ日本人が最初に習い、おそらくほとんどの人はそれしか習わない外国語は「英語」ですね。

最初につまづくのが、vとthの発音でしょう。

だって日本語にはないんだもん。

そこで日本人は妙な劣等感を持ってしまうけどとんでもないです。

「英語が特別」なんです。

たとえばスペイン語ではvの文字はあるけど、bと同じに発音します。

下唇を噛まなくていいんです!

われわれ日本人と同じではないか!

そうなんです。

英語が「特殊な言語」なんです。

そもそもラテン語のvは、uの子音化したもので「ウ」と発音します。

ラテン語には「ヴ」の発音はありません!

舌を噛むthもスペイン語にはあるんだけど、sと同じ発音になる傾向にあります。

とくに植民地ではそうなります。

そもそもラテン語にはthの音はありません。

フランス語にもthの音はありません。

なのでフランス人がthat isというと、zat eez (ざっといーず) のように発音します。

日本人と同じだ(^^)

外人もvとthは苦手!?はこちら

「r」の発音 ~ 英語は特別!

「ん」の直後の「ら行」は発音しにくい ~ やまとことば

やまとことば~一覧はこちら

わたしは日本語教師をしています

プロフィール・レッスン予約はこちら。

表示名はToshiです。

https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese

すごく勉強になりました!あと、アルゼンチン出身としてスペイン語はthの音が無いと思いますが、ラテンアメリカの中でとある方言にはあるかもしれません。興味深いです。

ニコラスさん

コメントありがとうございます。

とてもうれしいです。

アルゼンチン出身でこの記事が読めるんですか?

すごいですね!

わたしはスペイン語は7割くらいはわかりますが、複雑な文章になると完全には理解できません。

本国スペインではci, ce, zi, zeはth[θ]の発音です。

seismoといって、ラテンアメリカではs[s]の発音になるところが多いようです。

日本人も、いやフランス人やドイツ人もth[θ,ð]の発音はないので、[s,z] で代用します。

そもそもロマンス語 (ラテン語系) ではhを発音しないので、thはtになってしまいます。

スペインでも[s]になる傾向があるのかもしれません。

現在のスペインの状況はわからないので。

どこの国でも人は怠け者なので、楽な発音に変わっていきます。

「外人もvとthは苦手!?はこちら」

に詳しく書いているのでこちらもご覧ください!

すみません、まったく違いがわからない者はどうすればいいのでしょうか

>「ちんぷんかんぷんなほんにたいへん」

どの「ん」も、舌は前歯の下側歯茎についてます

>ためしに鼻をつまんで「ま」と言ってみてください。

>「ば」になってしまいますね。

ならないんですが……つまんだ指に振動が伝わるだけで、「ま」は「ま」のままです

>「こんな」と「こんにゃく」を、舌の位置を想像しながらなんども言ってみてください。

違いがまったくわかりません……自分が発音する限りにおいてはどちらも同じ舌の位置です

これらの違いがわかる音声データ、動画などを探しても見つかりません

たとえば、「ちんぷんかんぷんなほんにたいへん」に含まれる「5種類ある『ん』」を、それぞれ違う種類の『ん』に置き換えて言ってみたというようなものがあればわかるのですが

昔からこの手の発音関係の事例が全然わからない人間でした

LとRの違いもよくわかりませんしもちろん自分でも発音できませんでした

わからなくても生きていけるので問題はないといえばないのですが、知的好奇心というやつが引っかかります

何がどう違うのか、わかりやすいサンプルや理解方法はありませんでしょうか

佐藤さん。コメントありがとうございます。

そうですね。

極論すれば、言葉は相手の言うことがわかって、こちらの言うことが相手に伝わればいいものです。

コミュニケーションの手段であって、学術的に追求するものではありません。

だから、この記事は「好奇心」「興味」の域を出ないかもしれません。

日本語を母語として話している人は舌の位置や、声帯が振動しているかどうかどうでもいいことです。

それを考えていたらしゃべれませんからね

日本語にかぎらず母語をしゃべっている人 (アメリカ人ならだいたい英語) たちは、みんな舌の位置も、文法も考えていません。

それでいいのです。

ただ、外国語として勉強するときに、教えるほうはこのことを理解しておく必要があるのです。

佐藤さんがおっしゃるようにわれわれ日本人はLとRのちがいがわかりません。

なぜなら、そもそもどちらも日本語の「ら行」ではないからです。

ローマ字ではRをつかいますが、英語のRは日本語の「ら行」とはまったくちがいます。

日本語の「ら行」は、むしろ早口でしゃべったときのTに近い音です。

とくにRは特殊な音で、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語それぞれみんなちがいます。

外国人に発音を教えるときに「私の真似をすればいいです。テレビのアナウンサーのしゃべり方を真似してください」といっても、その人の母語の発音の影響は抜けません。

そして、学習者は何がちがうのかわかりません。

われわれがLとRのちがいがわからないように。

残念なことにこれをちゃんと説明する、あるいはできる英語教師は日本人でもネイティブでもいません。

だから、われわれ日本人はいつまで経ってもそのちがいがわかりません。

これは舌の位置と使いかたを知ることで一気に解決するんですが。

よく、「聞き流すだけで覚える」という英語教材がありますがあれはウソです。

外国語として学ぶ人は「舌の位置」を意識しないといつまで経っても自分の母語の発音で発音してしまうからです。

日本語教師 (日本人に英語を教える英語圏の人もおなじなんだけど) は、国によってどういう癖があるのか?この学習者はどのように発音しているからこの音になるのかまで知り、それを学習者に教える必要があります。

そのために、日本語教師は「ん」の発音のちがいまで勉強します。

もちろん日本人同士でも、個人差地域差があるので、訛り、アクセント、イントネーションがちがっても通じればいいんです。

ただ、より自然な日本語を求める学生にはそこまで教えます。

日本語を母語として話している人たちはそこまで悩まなくてもいいですよ。

歩くときに、「足のどの筋肉をいつどのようにどちらの方向にどれくらいの力で動かせば前に進めるのか?」なんて考えなくても歩けるのとおなじです。

返信ありがとうございます。

>日本語を母語として話している人たちはそこまで悩まなくてもいいですよ。

そうおっしゃっていただけると心強いのですが、「この歌手は鼻濁音がきれい」とか「ほんとだ、『ん』でも全然違う!」といった、わかる人たちのやりとりを見聞きしていると、何ともいえない劣等感にさいなまれてしまいます

。

ちょっと検索するだけでも「ん」はそれぞれこんなに違う!という解説は見つかるのに

その具体的な違いが全然わからないし自分でも発音できないというのはつらいものです。

そこがわからないので語学系、教職系の進路は中学生であきらめた身ですから、今さらわからないことを悔しがるのは無意味と、頭ではわかっているのですけどね。

わかる人たちはどういう音の世界で生きているのだろうという疑問は一生続くと思います。

ともあれ、丁寧な返信、本当にありがとうございました。

佐藤さんは相当、日本語に詳しくて敏感です。

ふつうの人は鼻濁音の存在すら知りません。

それに現代では鼻濁音は消失する傾向にあります。

これは意識して発音するものではなく自然に発生したものです。

共通語 (むかしは標準語と呼ばれていた) は所詮、東京の山の手方言でしかありません。

明治になって人の行き来が盛んになって同じ日本語なのに言葉が通じないのは困るので「共通語」を設定しようということになって、政治、経済的に日本の中心の「山の手弁」が採用されたにすぎません。

山の手弁は日本各地にある方言の一つにすぎません。

むしろ正しい日本語と言うなら西日本の言葉のほうが昔からの日本語の言葉を残しています。

言葉はあくまでコミュニケーションの手段・道具にすぎないので使えればいいんです。

移動するのに、徒歩で行こうが、車に乗ろうが、電車に乗ろうが、その手段・道具はどうでもいいことです。

目的地につければいい。

学校の先生だってそこまでちゃんとわかって教えてる人はあまりいません。

大変興味深く拝見いたしました。

んの音の次に来る

あかさたなはまやらわ がざだばぱ行のうち

さ行、ざ行、 は行に関するお話がありませんでしたが、

この三つの場合に関しても教えてください。よろしくお願いします。

須藤 伊佐さん

コメントありがとうございます。

そこまで考えていませんでした。

くわしくは記事に追加します。

さ、ざ

調音点、調音法はおなじで無声か有声かのちがいだけです。

これらは歯茎音なので、ただならとおなじ仲間です。

は

無声声門摩擦音

「ん」に続く「は」はほとんどの場合、「ぱ」か「ば」になってしまうのでとても少ないです。

4本 (よんほん) などは、「よん。ほん」で、語尾のNで1度切ってからハ行 (h)の音を出すようですね。

わ

軟口蓋接近音なので、「か・が」の仲間です。

これも例が少ないです。

ふんわり、三割 (さんわり) など。

見えないけど何度もじっさいに声を出して発音して、自分の舌がどこにあるか感じてください。

このへんをもっとくわしく知りたいときは、国際音声記号、調音点、調音法、口腔断面図などで調べてみてください。

この地を先ほど見つけたばかりです。

発音学(?)には詳しくないのに、差し出がましいコメントをさせていただきます。

申し訳ありません。

本文中に<「んび」は思いつかないので、あったら教えてください>とありますね。

お酒の銘柄に「剣菱」というのがありますがこれは対象外でしょうか?

あと、春雨・秋雨等の「s」のルーツですが、「つ」が大本なのではという気がします。

春つ雨→「はるつあめ」→「はるつぁめ」→「はるため」→「はるさめ」・・・?

以上の仮説はいかがでしょうか。

真ん中の2つのどちらかは、すっ飛ばしてダイレクトに転じたかもしれませんが。

とろろさん

コメントありがとうございます。

「剣菱」!

マニアックですね。

ありました。

「春つ雨」

これはなかなかおもしろいアイデアです。

ただ不思議なことに「s」がはいるのは「雨」と「真っ青」くらいしかないんですね。

ほかにも連語で後ろに「あ」ではじまる言葉が付くものがありますが、「雨足 (あまあし) 」「秋味 (あきあじ) 」のように「あまさし」とか「あきさじ」にはなりません。

貴重なご意見ありがとうございました。

「んびん」の例ですが,天秤・憐憫・穏便・音便がすぐに思いつきました.

「んび」の例は,耽美・審美眼・淫靡・ゾンビ,で如何でしょう?

KG小林さん

コメントありがとうございます。

せっかく例を挙げていただいたのですが、これらはもともと「び」と読むものですね。

ちょっと言葉が足りなかったけど、わたしが探しているのは「連濁して」「ひ」が「び」になるものです。

また思いついたら教えてください。