目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「確定申告」「白色申告」

あくまでおじさんの備忘録的記事です。

専門家ではないので参考までに。

ふつうのサラリーマンはまず読む必要がありません。

地域、申告内容などによって変わるので各自、最寄りの税務署で確認してください。

何度か税務署に相談に行った結果感じたのは、税務署の人もよくわかっていないということです😅

おじさんが何か質問するたびにいちいちスマホで検索して調べてました😄

大丈夫か?

担当者によって扱いが変わる可能性が多分にあります。

申告の種類

白色申告

デフォルトで「白色申告」です。

会社員でも、アルバイトでも、お手伝いでも、人から給料をもらっている場合。

ふつうのサラリーマンは会社で源泉徴収をしているので自分で確定申告をする必要はありません。

副業をしている場合、必要になることがあります。

青色申告

個人事業主の場合。

従業員を雇っている場合はもちろん、自分1人でも商売をして直接利益を得ている場合。

こちらは事業所得といいます。

これも定義が曖昧で税務署の役人は「契約の形で変わる」とか言ってたけど、けっきょくおじさんのオンライン日本語教師はどうなるのか明確な回答は得られませんでした。

また青色申告は控除のメリットがあるというだけで、事業主で年商1億でも白色申告でもかまいません。

税務署としては税金をもらえばいいので白でも青でも関係ありません。

影響があるのは税金を払う側だけの問題で、控除が受けられるかどうかというだけのことです。

青色申告のメリット

10万円、50万円、65万円の3段階の控除があるそうです。

10万円の控除を受ける場合はあまりめんどうな書類の作成は必要ないけど、65万円の控除を受ける場合は税理士に頼むか、会計ソフトなどで所定の帳簿をつけなければならないそうです。

赤字を繰り越せる

白色申告では赤字になっても所得税は取られない代わりにご愁傷さまで終わりですが、青色申告の場合、3年間赤字が繰り越せるので、次の年にたとえ黒字になっても赤字の分を差し引いて、申告する収入額を下げることができます。

結果的に所得税が下がるわけです。

事前申告が必要

青色申告をしたい場合は前もって「青色申告するよ」と税務署に報告してなにがしかの手続きをしておかなければなりません。

確定申告の当日にその場で「青色申告したいんだけど」と言ってもダメです。

控除額ってじっさいいくらなの?

10万円控除というけど、税金が10万円安くなるわけではありません。

5%

このへんもおじさんは専門家ではないのでわからないんだけど、基本的に5%と思っていればいいです。

だから「10万円の控除を受けられる」といった場合は

10万円 × 5%=5000円ということです。

1年365日、いろんなめんどうな作業を何時間もして1年に1回の確定申告で5000円しか安くならないんならあまりメリットがありませんね。

1年間通して半日で終わらせられるくらいの作業でないと割に合いません。

扶養控除の38万円というのも

38万円 × 5%=19000円 なのでおまちがいなく。

ただ19000円はおじさんには大きいですね。

年収1000万ある人には屁でもありません😄

確定申告の準備

源泉徴収票

複数のところで働いている場合は、それぞれのところから源泉徴収票をもらいます。

ふつうは黙っていてもくれそうなもんですが、いい加減な社長も多いので前もって頼んでおきます。

確定申告の時期になってから頼んで、間に合わないと困りますからね。

申告に必要なもの

源泉徴収票

ただし提出する必要はありません。

申告するのに給与などの数字が必要なだけ。

領収書、証明書

基本的に領収書、証明書の類はいっさい持っていく必要ありません。

すべて自分で保管しておいて、求められたときに見せられるようにしておけばOKです。

ただ申告するのに金額がわかるようにメモなどは必要です。

申告するもの

給与所得

源泉徴収票がもらえるものはすべてこれに入れます。

雑所得

雑所得の合計-経費>20万円

このときは申告が必要になります。

ふつうのサラリーマンでも、副業が20万円を超えたら申告が必要です。

それに必要な経費を差し引いて、20万円を下回れば申告する必要はありません。

20万円というのは絶対条件ではなくそれを超えると所得税が増える可能性があるということのようです。

おじさんは28万円で税務署に行ったら何やらスマホで計算してました。

20万円が規定なら計算する必要はないはずです。

提示・提出する必要はないけど、その収入の証明書、領収書、経費の領収書は7年保管しておかなければなりません。

税務署からマルサの女がやってきたときに提示して説明できるように😄

あちらも人件費、調査その他がかかるので、数千万円、数億円という単位で脱税していなければ来ないと思いますが😅

でも追徴課税を払わなければならないともっと損するし、社会的にも傷がつくので申告しておいたほうがいいでしょう。

いえ申告しましょう。

申告書のどこに入れるか?

青色申告でなくても事業の収入なら「収入金額等」の「事業」の「営業」または「農業」に入力します。

事業主と考えられない場合は、おなじく「収入金額等」の「雑」の「業務」に入力します。

どちらに入れても所得税は変わりません😮

だったら分ける必要あるのか?

メインの収入以外は雑所得の計算に入れる

ここがとてもややこしいです。

あくまで源泉徴収票があるものはまとめて給与所得として申告します。

ただし雑所得20万円の計算には、メインの収入以外のものは源泉徴収票があっても足し算に入れます。

ただ足し算に入れるだけで、申告はあくまで給与所得のほうに。

両方に入れたらよけいに所得があることになって損します。

国税庁としては儲かるので、重複して多く申告しても教えてくれないでしょう😄

足りないほうは目を皿のようにしてチェックして取り立てるけど。

とりあえず雑所得があったら申告しといて、収入金額がすくないので所得税に結びつかなくて税務署員が鼻で笑うかもしれないけど申告さえしとけば文句を言われる筋合はありません。

要するに、メインの収入以外の合計が20万円を超えたら雑所得として申告が必要になる。

ただし申告するときは源泉徴収票があるものは給与所得としてまとめて、それ以外は雑所得としてまとめて申告するということで、結果的に雑所得の申告は20万円以下ということもあります。

源泉徴収票がないもの

おじさんの場合、オンライン日本語教師をしているのでこちらにはいります。

また、会社ではなく個人的に頼まれてやっているような草刈りなど。

オンラインの収入

税務署の人もあまり例がなくよくわかっていないようです。

申告は「取引が成立した時点」の年と金額ですることになっているそうですが、オンラインの授業ではドル建てで、手数料が引かれ、さらにおじさんはpayoneerで日本の銀行に送金しているので、日本円で確定するのはその時です。

payoneerからも手数料が取られます。

引き出し申請をしてから日本の自分の口座にはいるまで早くて半月、1カ月くらいかかるのが当たりまえです。

これは日本の銀行に入金された時点でしか金額を出しようがないですね。

ここは何度説明しても税務署員は理解しませんでした。

悪いけどアホです。

為替レートは毎日変わる。

そしてその日のレートでもらうわけじゃない。

日本の銀行に入金されてはじめて日本円の金額が出るということを何回説明してもわかりませんでした。

いや、わかろうとしませんでした。

当日のレートで計算して、後日レートが変わったらその修正をするようなことをスマホで調べて言ってましたが、けっきょく確定申告するのは翌年の2/16-3/15なんだから当日のレートで計算したところでそれをいつ申告するんだよ!?

疲れるのでそれ以上は聞かず、ちゃんとその金額を申告して、ティーチャー・ウォレットの金額の出入りをスクリーンショットで撮っておけばいいでしょう。

万に1つもマルサの女が来る可能性はないけど、もし来てゴチャゴチャ言われたらその場で過去のレートを調べることもできる。

もしマルサの女がやりたいというなら、1年365日のレートごとに日本円に換算してもいいけど、けっきょく収入金額は変わりませんよ😄

payoneerはそのレートではやってないから。

300万円超えたらべつの手続きが必要

雑所得が300万円超えたらべつの手続きが必要とのことですが、ありえないです。

おじさんは月40くらいの授業をしています。

30分から90分まで生徒によってちがいますが。

これでも1日あたり1.3くらいの授業ですが、300万円稼ぐには今の10倍、月400くらいの授業をしなければなりません。

日曜、祝日も、盆も正月もなく毎日、13の授業をしなければならないけど、もちろん不可能です😄

単価を上げないかぎりムリですね。

控除が受けられるもの

社会保険など

申告は取られるだけではありません。

控除の対象になるものは何でも申告しましょう。

1円でも税金が安くなるように。

ただ1円のために費用が1000円もかかるようでは本末転倒なのでやめたほうがいいです😄

何ごとも費用対効果です。

サラリーマンは会社で天引きされ、年末調整もやってくれますが、会社に属していない人は自分でやらないと、払うだけではなく、控除される分もなくなるので絶対やりましょう。

控除対象

国民年金、国民健康保険、生命保険 (もしかけていれば) 、扶養家族 (養育費) 、医療費など。

生命保険には介護保険料もふくまれます。

生命保険は年末に証明書が送られてくるので捨てないように。

もし来なければ催促します。

住民税は控除対象ではありません。

医療費

健康でめったに病院に行かない人は必要はありません。

一般的に窓口支払が10万円を超えたらと言われていますが、べつに10万円という規定があるわけではありません。

それ以下ではあまり控除額がないというだけの話です。

1円でも書いておいて損はないし、手数料がかかるわけでもありません。

おじさんの経験では、年間の医療費が7万円くらいで申告して、控除額は500~700円くらいのものですがそれでも所得税が減ることにはまちがいありません。

明細

病気に関係なく、病院と薬局ごとに払った金額をまとめて提出します。

規定の書式があり、年末に回覧板や広報誌などにくっついてきます。

ネットでダウンロードしてもいいし、当日申告会場で紙をもらって記入してもいいです。

会場で領収書を広げて記入するのは大変なので自宅で書いておいたほうがいいです。

医療費のお知らせ

国民健康保険の場合は年に何回か「医療費のお知らせ」という通知が来るので、それがあれば自分で書く必要はありません。

これ、年明けに昨年分を1枚にまとめてくれませんかね😅

この何回かに分けて送られてくるのが曲者です。

これは直接、税務署に提出します。

心配な人はコピーか写真を取っておきましょう。

税務署に提出してしまうので、何かのときに「見せろ」と言われることはないそうです。

つまり自分で保管する義務はありません。

金額は微妙にちがう

病院の窓口では1の位は四捨五入あるいは切り上げ?されます。

でも「医療費のお知らせ」は1円単位で計算してあるので、じっさいの窓口の支払いとはビミョーに金額がちがいますが、年間の医療費が10万円くらいあってもその差は100円もないと思います。

どうしてもその100円が許せない人は、自分で明細書をつくりましょう😄

ただ上に書いたように控除額はン百円のレベルですが。

集計結果が来るのが遅い!

今回はこのお知らせをつかおうと思っていたんですが、昨年中の年の終わりの方 (年末とまでは言えない) 11月にかかった分がまだ届いていません。

けっきょく、自分で明細をつくらなければならないようです😅

養育費

おじさんは離婚して子どもと同居していないけど、養育費を払っています。

この場合、「扶養家族」に入れることができます。

親権

扶養と親権はちがいます。

親権がなくても扶養に入れることはできます。

同居してなくてもOKです。

ただ元配偶者と相談してダブらないようにしてください。

もし両方で扶養に入れて申告すると、問題になります。

それは税務署が損するからです😄

これも厖大な申告者と申告書がある中で、いちいち離婚者のチェックなんかしてられないけど、何かの折に見つかるととうぜん罰せられたり、追徴課税されたりします。

こんなもんこそ、AIをつかうまでもなく、データから自動的に確認できないんですかね?

どうでもいいけど。

金額は関係ない

養育費はいくら以上という規定はありません。

そもそも養育費を入力する欄がありません。

扶養家族がいるかどうかだけです。

毎月、払うこと

あくまで扶養しているということで自分の収入の一部を定期的に子どものために払っていることが必要です。

1年まとめて銀行振込だとダメです。

毎月、決まった金額を振り込むことが必要です。

それは通帳や、無通帳型 (インターネット・バンキング) の場合は振込した明細書をダウンロードしておきます。

相手の名前や口座番号がわかるものでないとダメです。

エクセルファイルよりスクリーンショットのほうがいいかもしれません。

印刷して持っていく必要はありません。

データとして保存して、依頼があればいつでも見せられるようにしておけばOKです。

この理由はよくわからないけど、まとめて振り込んであとで引き出したりする輩もいるかららしいです。

子どもがアルバイトなどして収入を得たら

年間103万円まで。

それを超えたら扶養の範囲を出て、当人も申告しなければならない。

まあパートのおばちゃんが金科玉条のようにしつこく言ってるやつです😄

「わたしは年103万超えたらいけないから、あんまり働いちゃいけないの!」

って、威張るなよ😄

子どもの年齢によって変わる

扶養控除は16歳から。

15歳以下がなぜ控除されないかというと、子ども手当が出てるからだそうです。

また19歳から控除額が変わります。

この年齢になると大学に行くようになりお金がかかるだろう、というやさしい配慮です🤗

このへんは年齢を書けば向こうがかってにやってくれるから考えなくてもいいです。

これも何歳まで養育費として認められるのか規定がないようです。

けっこういい加減ですね。

税務署員がわかってないのでとりあえず申告しておきましょう。

それで却下されたらそれまでで、年齢を書いておけば嘘偽りはないので問題ありません。

年金

年金をもらいはじめると源泉徴収票のようなものが送られてくるそうです。

まだもらってないのでわかりません😅

税務署の人に「年金なんかはそちらでわかるんじゃないですか?」と聞いたら、わからないとのこと。

けっきょくお役所は縦割りですね。

横の連携はない。

年金事務所の人にもおなじ質問をしたら、「税金のことは税務署に聞け」とにべもない返事。

ていうかあんたがわかってないだけだろう😄

おじさんは確定申告のことを聞いているのではなくて、「年金受給の証明書みたいなものはあるんですか?」と聞いたのですよ。

それは税務署じゃなくて年金事務所の仕事だろ!

あの人たちは自分がわからない質問をされると、急に苛立ちまるでこちらが悪いかのように怒り出します😄

いやあ、人格の低さが滲み出てますね。

経費

雑所得だけ

源泉徴収票をもらっているところの仕事には経費が認められません。

なぜ?

雑所得では経費が認められます。

自己申告

仕事に必要なものを買った場合は領収書をすべて取っておきます。

領収書の保管期限

7年です。

医療費は5年です。

紙のレシートでもいい

よく「領収書ください」というやり取りがありますが、とくべつな紙に書いてもらわなくてもスーパーやコンビニのレジでもらう紙のレシートで問題ありません。

ネットショッピング

amazonなどネットで買ったときは紙の領収書がないこともありますが、サイト上でダウンロードできるのでしておきましょう。

これも印刷する必要はありません。

データとして取っておけばいいです。

スクリーンショット

とにかく提示を求められたときにわかりやすいようにスクリーンショットでもいいです。

というよりスクリーンショットのほうがいいです。

エクセルのファイルなどでは自分でいくらでも作れてしまいますからね。

交通費

これも仕事に必要なら経費として計上できます。

車のガソリン代

おじさんの住んでいるところは車がないと生活できないところです。

だから移動は100%車です。

もちろん車はプライベートでもつかうので、通勤にどれだけつかっているのかは証明しようがありません。

タンクを切りかえる構造なんかないし😄

だから自己申告です。

仕事場までの距離、燃費、ガソリン価格から計算します。

車の燃費なんかそれこそ証明できないので自己申告です。

リッター2とか、極端な数字でなければ大丈夫でしょう。

ガソリンのレシートもぜんぶ取っておきます。

もちろんそれがすべて交通費ではないけど、ほんとに車を持っていてガソリンを入れているのか?ということでしょうね。

飛行機、ホテル代など

おじさんはないけど、遠方に出張する人はこれらもはいるので領収書を取っておきましょう。

バーで飲んだり、観光したりしたものを入れないように😄

電気代などプライベートと共有するもの

自宅で仕事をしていれば、電気代、暖房費なども経費として計上できます。

もちろんプライベートでもつかっているので、じっさいに仕事でつかった分の割合を算出します。

これも自己申告です。

照明やPCなどはW数を見て、年間の仕事時間から電力量 (kWh) を計算し、全体の電力量の何%かという割合を出して、金額にかけます。

ほかにインターネット・プロバイダや、PC本体やヘッドセット (もし買ったら) 、文房具なども計上できます。

電気代やプロバイダ料金などはネットでスクリーンショットを撮っておきます。

申告期間

一般的には2/16~3/15になっていますが、2023年おじさんの地域では1/30から始まります。

申告の予約

LINEで国税庁とお友だちになると、LINEで予約ができます😄

申告の方法

税務署や会場に出向く

手続きや書きかたなどよくわからない方は直接、行きましょう。

予約が必要です。

ちょっと呟きます。

予約時間より1時間以上も前から来るな!

おじさんは9時~9時半の枠で予約を取りました。

車なので道路状況によって時間が読めないのと駐車場の問題があるので、9時より15分くらい前に行きました。

すでに駐車場は満杯です。

しかたないので隣接の公の施設の駐車場に停めて歩きました。

税務署はまだ開いてなくて扉の前にはすでに人が群がっています。

やっと扉が開き、人がはいると順番に会場の入口の前にあるベンチや椅子に座ります。

おじさんは座るところがないので、どこに並んでいいのかもわからず階段を上がったところで立って待っていました。

9時から9時半の30分でこんなに大勢捌けるのか?と思いながら。

いったい何人入れてるんだよ?

9時になると税務署の人が出てきました。

「9時からの方」

するとおじさんをふくめて手を上げたのは3人だけ!

えっ!?

じゃあここに座ってる連中は9時半以降の予約なのか?

下手したら10時以降の人もいるのかも。

駐車場とベンチを占領しやがって。

おじさんは9時からなのに、駐車場には停められず、椅子にも座れず立って待っていたのに。

ただでさえコロナ騒ぎでなるべく人が集中しないようにわざわざ時間枠を決めて予約制にしているのに意味ないじゃん。

ムダに集まるなよ!

くらいの思いでした。

何ごともほどほどに。

何のために30分ごとに枠をつくっているんですか?

早めはいいけど、早すぎるのはよくありません。

呟きというか最後は怒鳴りたいくらいでした😄

べつの会場

税務署だけでなく公民館などでも申告を受けつけているので日程が合う人は利用しましょう。

郵送

とくに最近はコロナ騒ぎでなるべく税務署に来ないでくださいというスタンスです。

郵送もできるけど、書類に不備があったりすると、郵便の往復に時間がかかり、また「何を送れ」とか、それを用意する時間が必要だったりして、かえってめんどうです。

申告内容が込み入ってなくて、書類をつくるのに慣れた人ならいいかもしれません。

受理されたかどうか不安

おじさんが郵送をつかいたくないのは、書類がちゃんと届いて受理されたかどうかわからないということです。

万が一、郵便事故ということもある。

書留にするか、配達証明にしたほうがいいですね。

また切手を貼った返信用の封筒を入れておけば受付印を押したものを送り返してくれることもあるそうです。

投函ポスト

税務署には郵便ポストならぬ、申告書類投函ポストがあります。

これなら郵便ポストに入れるよりは確実ですが、それでも税務署内部で行方不明になることもないとはいえない。

申告会場にはいらないまでも、やはり税務署が開いているときに総合窓口に行って受付印をもらったほうが安心です。

e-tax

PC

マイナンバーカード用のカードリーダーがないとつかえない。

あとづけカードリーダー5000円。

誰が買うか!

1年に1回しかつかわないのに。

スマホ

アプリが入れられないとつかえない。

ということでおじさんは両方ともつかえません。

何のためにマイナンバーカードつくったんだ?😄

スマホもそんな大昔の機種ではない。

国税庁がカードリーダーやスマホをタダで支給してくれるなら考えてやってもよいぞ。

PC (補足)

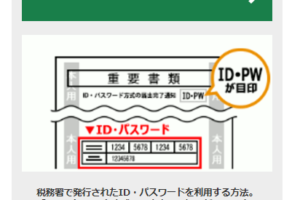

上にカードリーダーがないとダメって書いたけど、ID登録&パスワード方式でできることがわかりました。

これも事前の届け出、手続きなどが必要なのでやっておきましょう。

発行されるIDは16桁なのでかならずどこかにメモしておきましょう。

1年に1回なんでどこに書いたかわからなくならないように。

パスワードももちろんどこかに保存しておかなければならないけどPCに保存するのはやめましょう。

むしろ家で紙に書いたもののほうが安全です。

このパスワードを盗まれたところでこれをつかっておじさんの確定申告を代わりにやってくれる奇特な人などいないでしょうけど。

何の得もないです。

あるとすれば税務署員がおじさんの収入金額を1億円で申告してたくさん税金を取ることくらいです😄

医療費明細もここでつくれます。

したがって提出する書類は一切ありません✌

雑所得

雑所得がある場合は「収支内訳書」のところからはいって収支内訳書をつくって保存してから、所得税の申告に移ります。

所要時間

白色申告では書類をつくったことがあるんだけど、収支内訳書その他入力する場所をさがすのに時間がかかって1時間半かかりました。

来年は1時間かからずにできると思います。

データ保存

データ保存しておけば決まりきった住所、名前はもちろん入力する必要がなくなるし、あとは収入の金額だけ修正というか上書きすればいいだけなので楽になります。

その他

住民税

サイトを見ると住民税は別途、申請しなければならないようなことを書いてあるものもありますが、確定申告すればOKです。

心配しなくてもちゃんと住民税の納付書が届きます😅

采配は人によるかも

税務署の人もあまりよくわかっていない節があって、そのときの担当者の判断によって扱いが変わることもありそうです。

丁寧に下手に出れば、あなたよりの采配をしてくれるかも😄

マルサの女は来るか?

来ないでしょう。

もしあなたが豪邸に住んで、高級車を乗り回し、豪遊してなければ、あなたなんか目もくれないでしょう😂

おじさんは田舎のボロ屋に住んでなんとか凌いでいますが、日本の貧困レベルの200万円以下です😅

ほんと今の収入で都会とまで行かなくても、町のアパートなんか借りてたらとてもじゃないけど生活できないレベルです。

おじさんのところに来ても搾り取るものもないし、税務署員の給料を払わなければならないので足が出てしまいます。

まあ最低でも年収300万くらいないと脱税を取り締まって取り立てても元が取れません。

現実には年収1000万とか、1億のレベルでないと調べないですね。

数千円の税金を取るために1年365日の為替レート比べっこなんかするわけがない😂

もししたら、逆におじさんが「税金のムダ使いをするな!」と言ってやります。

もっとガッポリ取れるところに行けよ。

もちろんそれでもおじさんは申告はしますよ。

領収書も取っておきましょう。

でも所得税が0円という経験もしています。

収入がすくなかったら所得税0円でなく、逆に補助金を出してくれませんかね😄

わたしは日本語教師をしています

プロフィール・レッスン予約はこちら。

表示名はToshiです。

https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese