目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「社」「式内八社」「式内社」「延喜式」「湯原」

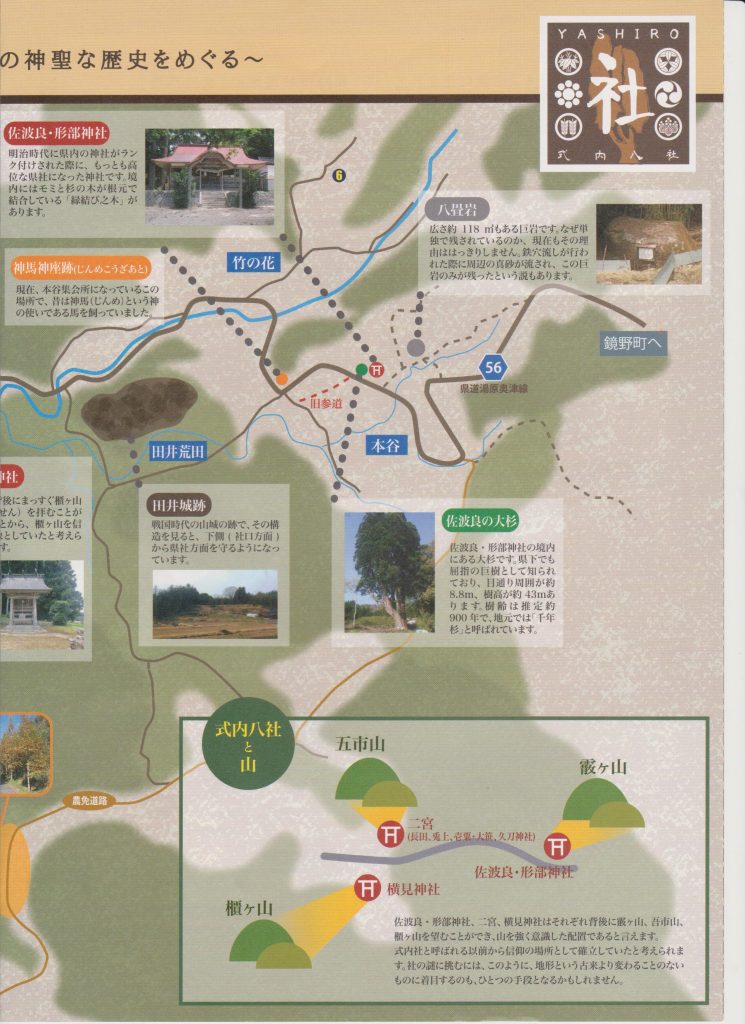

社の地図。パンフレット

式内八社 (しきないはっしゃ)

延喜式 (えんぎしき)

簡単にいうと、法律のようなものです。

延喜5年 (西暦905年) に醍醐天皇が「作れ! 」といったので、「延喜式」と名付けられました。延喜式神名帳 (えんぎしきじんみょうちょう)

延喜式の中の第9巻と第10巻。

神社の名前が載ってる名簿みたいなものです。これに名前があるものを「式内社 (しきないしゃ) 」といいます。

(ウィキペディアより抜粋)

美作国11社のうち8社がここ「社」にある

厳密にはそのうち1社に2座の神様が合祀 (一緒に祀られてる) されているので、美作国の式内社は10社の11座です。

したがって式内社としては7社、8座の神様が「社」に集まっているんです。

入口

米子自動車道。湯原ICを降りたら、国道313号を右に。

すぐ「→社」の看板が現れるので右折して橋を渡り、渡ったら左に折れて川沿いに走ります。

「社の式内八社」の看板が出たら右折。

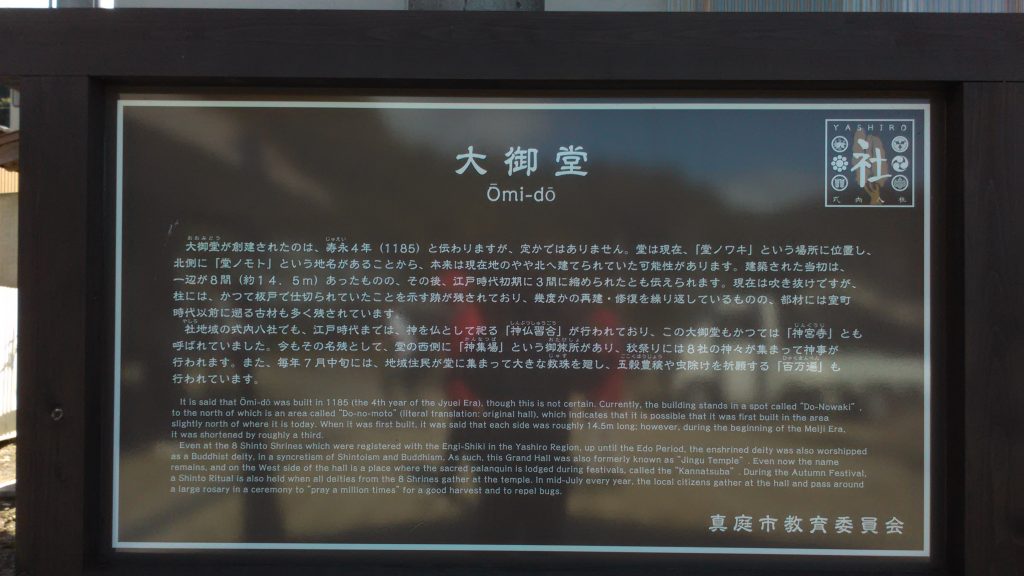

大御堂 (おおみどう)

ガイドさんの説明

隣はコミュニティハウスになってます。

神輿 (みこし)

コミュニティハウスの中に神輿が置いてありました。

丸に並び矢?

形部 (かたべ) 神社の紋です。

う~ん。

これを見ると「丸に並び鷹の羽」に見えるんですが…

京都の業者さんに修理してもらったそうです。

むかしはそれぞれの神社の神輿が出て形部神社にお迎えに行くと、今度は形部神社の神輿が出てくるという段取りだったんだそうです。

ここだけの話。鳳凰は8万円したそうです。

ふたたび大御堂

塞坐黄泉戸大神 (さやりますよみどのおおかみ)

またの名を

「道反大神 (ちかえしのおおかみ) 」

イザナミノミコトが黄泉比良坂 (よもつひらさか) を追いかけてきたとき、イザナギノミコトは大岩で出口を「塞ぎました」

2文字目は

「㘴」

もしかしたら表示されないかもしれないので、「坐」の左の「人」が「口」に入れ替わっている字です。

「座」の俗字とか異体字と呼ばれますが、むかしはいろんな漢字が使われていました。

いろんなバージョンが存在すると、字を習うのも大変、印刷するにも活字をたくさん作らなければならないので、次第に1つにまとめられ、他は「邪道」というレッテルを貼られてしまいました(^^)

岐の神 (くなどのかみ)

語源からは「来な処 (来てはならないところ) 」で「来名戸」と書かれます。

日本書紀で、イザナギがイザナミに「これ以上来るな! 」と杖を投げつけたことから。「久那土」「久那止」などとも書かれます。

とにかく漢字はあとから入ってきたのでいろんな字が当てられます。

あくまで「はじめに、やまとことばありき」です。外から悪霊や疫病がはいるのを防ぐために国境 (くにざかい) に置かれます。

それが「塞の神 (さいのかみ、さえのかみ) 」、やがては本来の意味が薄れて、道標 (みちしるべ) のような存在になり「道祖神」などと混ざりあっていきます。久那止神は、これから行く二宮の久刀神社の祭神です。

(ウィキペディアより抜粋、加筆)

駐車場

もと、「雪捨て場」だそうです。

用水路のかわいい水車

🌰栗を洗っています=^^=

動画はこちら

神集場 (かんなつば)

輿休め(こしやすめ)

ガイドツアーの翌日、10/9の祭りでじっさいに神輿が置かれている様子です。

人が腰掛けるのではなく、神輿がお休みになるんですね(^^)

福圓寺 (ふくえんじ)

真ん中の赤い屋根がそうです。

遠くてよくわかりませんね(^_^;)

真言宗御室派 (しんごんしゅう おむろは) のお寺で、本山は京都の「仁和寺 (にんなじ) 」です。

御室 (おむろ)

延喜4年 (904年) 醍醐天皇のお父さんである「宇多法皇」が住むところを仁和寺の中に作ったので、そこを「御室 (おむろ) 」と呼びました。

それが仁和寺の別称になり、さらにそこの地名になりました。オムロンはここで創業したのでこの名前をつけたそうです!

(ウィキペディアより抜粋)

神社と山

ここの神社は後ろに山を望む場所にあります。

山が崇拝の対象だったのでしょう。

横見神社⇒櫃ヶ山

二宮神社⇒五市山

佐波良・形部神社⇒霰ヶ山

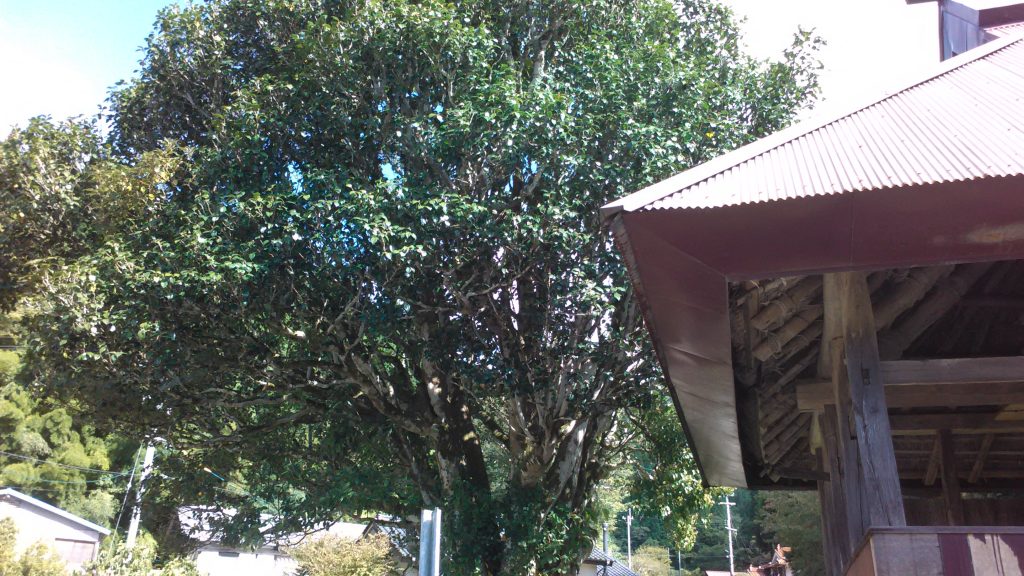

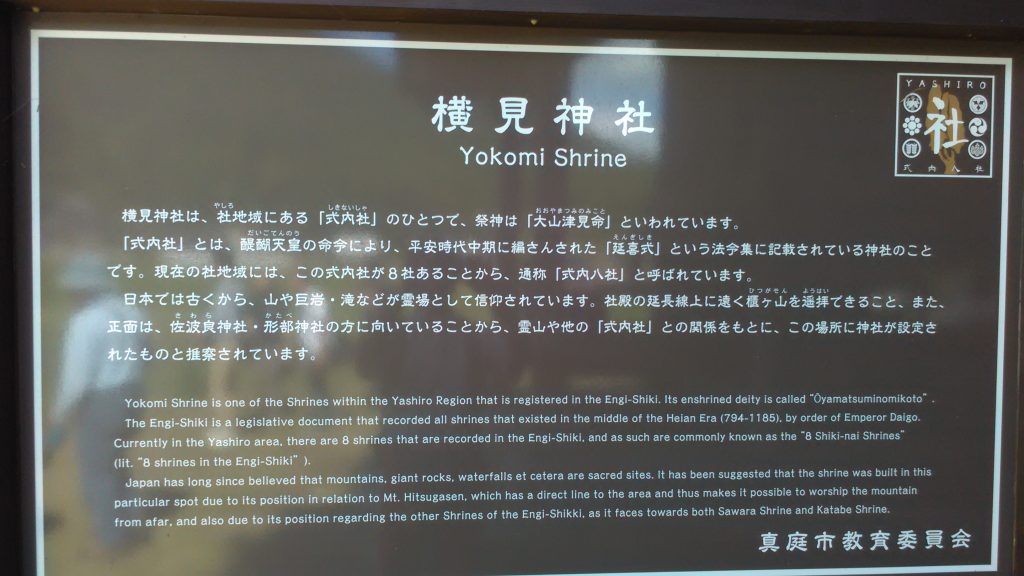

横見神社 (よこみじんじゃ)

大御堂から見えます。

すぐ近くです。

祭神は「大山津見命 (おおやまつみのみこと) 」とあります。

「山の神様」です。

オオヤマツミはコノハナサクヤヒメのお父さんです。

「大山祇神」「大山津見神」などとも書かれます。

そもそも漢字が中国から入ってくる前から日本にある名前なので、いろんな漢字が当てられました。

コノハナサクヤヒメについてはこちらにちょこっと書いてます↓

古事記~イワナガヒメ (磐長姫)とコノハナサクヤヒメ (木花咲耶姫)

拝殿

近年、災害で壊れたため立て直しました。

だからまだ新しいですね。

本殿

賽銭箱!

石の台座

八角形の束

磐座 (いわぐら)

「石積遺構 (いしづみいこう) 」「祭祀遺構 (さいしいこう) 」

古神道における信仰の対象と思われます。

むかしは石、岩、木などが信仰の対象となっていました。

木造の社殿が建てられるようになり、次第にその目的や存在が忘れられてきましたが、その痕跡が今でも残っています。

神木はやがて枯れてなくなってしまいますが、岩は大規模な地殻変動でもないかぎり半永久的に残るので。

こちらは茨城県石岡市にある「峰寺山西光院 (みねでらさん さいこういん) 」の御神体。

けっして崖が崩れたわけではありません。

もともとあった岩の上にお堂が建てられています。

2005年3月31日。撮影

岩と木のコラボ。こんな神社もあります↓

月水石神社 (がっすいせきじんじゃ)

本殿裏から拝殿

ここから見える山

雨乞山 (あまごいせん) と五市山 (ごいちやま)

ちなみに「五市山」は国土地理院の地図やgoogle mapには載っていません。

霰ヶ山 (あられがせん)

K56 県道湯原奥津線 立尾からの霰ヶ山登山道入口

律令格式 (りつりょうきゃくしき)

- 律 (りつ) :刑法

- 令 (りょう) :行政・民法

- 格 (きゃく) :改正、追加の法令

- 式 (しき) :施行細則

格式 (かくしき) が身分、家柄などの決まりなのに対して、格式 (きゃくしき) はお上が決めた法律です。

「延喜式」は延喜のときに出された「式 (施行細則) 」です。(ウィキペディアより抜粋、加筆)

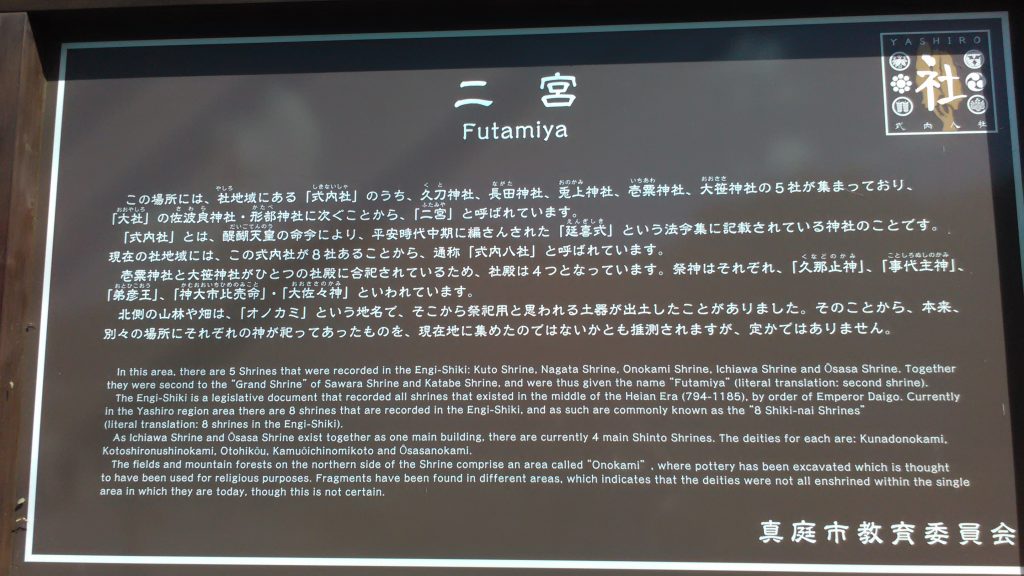

二宮 (ふたみや)

形部神社を一の宮 (いちのみや) として、2番めのお宮という意味だそうです。

一般的には「にのみや」と呼ばれますね。

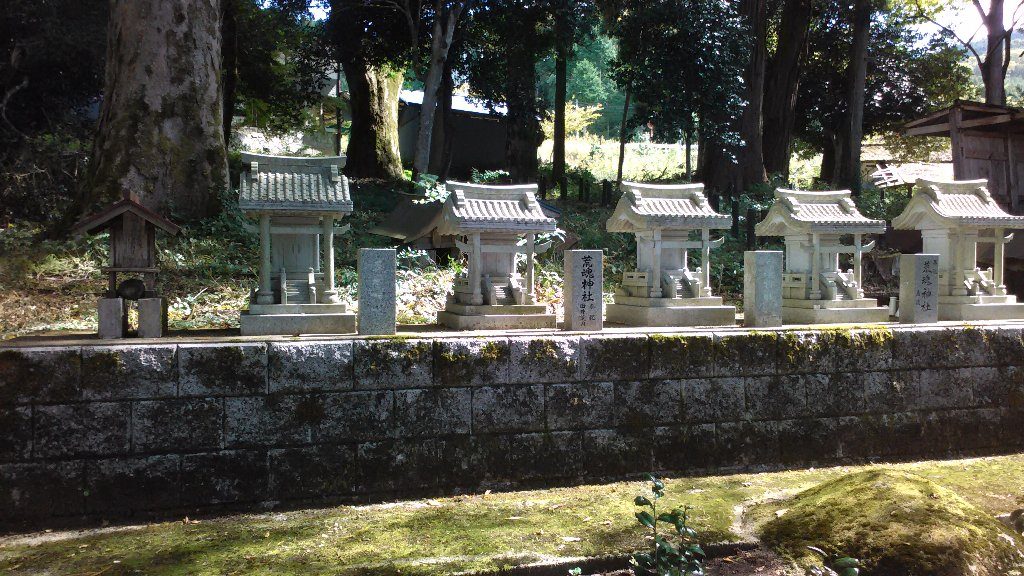

じっさいにはここには4つのお宮、そして5柱の神様が入っています。

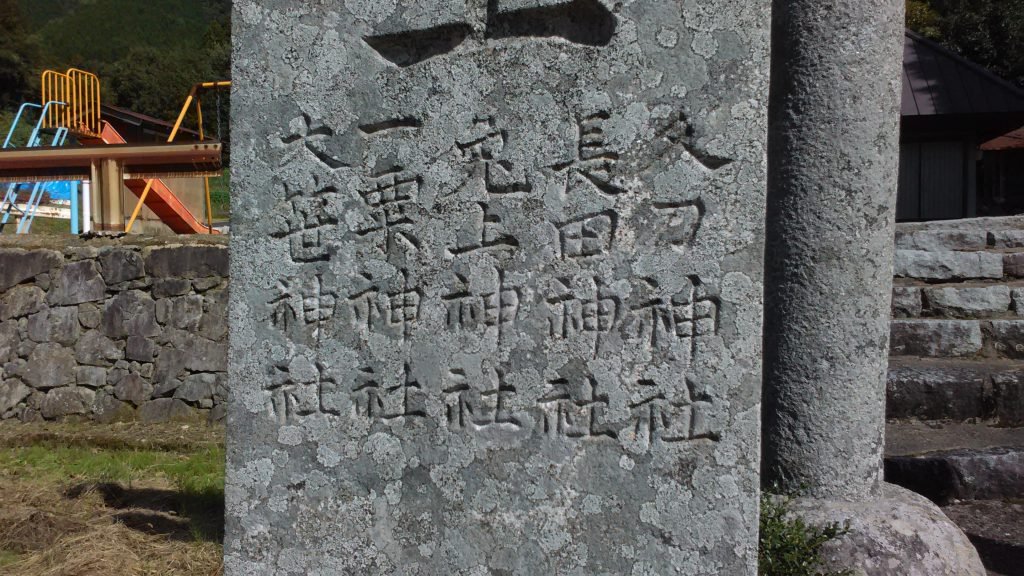

左から

長田 (ながた) 。兎上 (おのかみ) 。壹粟 (いちあわ) 、大笹 (おおささ) 。久刀 (くと) 神社です。

大笹神社は壹粟神社に合祀されているので、社は4つです。

兎上は (うのかみ) とも呼ばれるそうです。

「うさぎ」の漢字は他に、「菟」「兔」などがあります。

左から3番め。

大きめの社の壹粟神社に5つの神社の名前が書かれています。

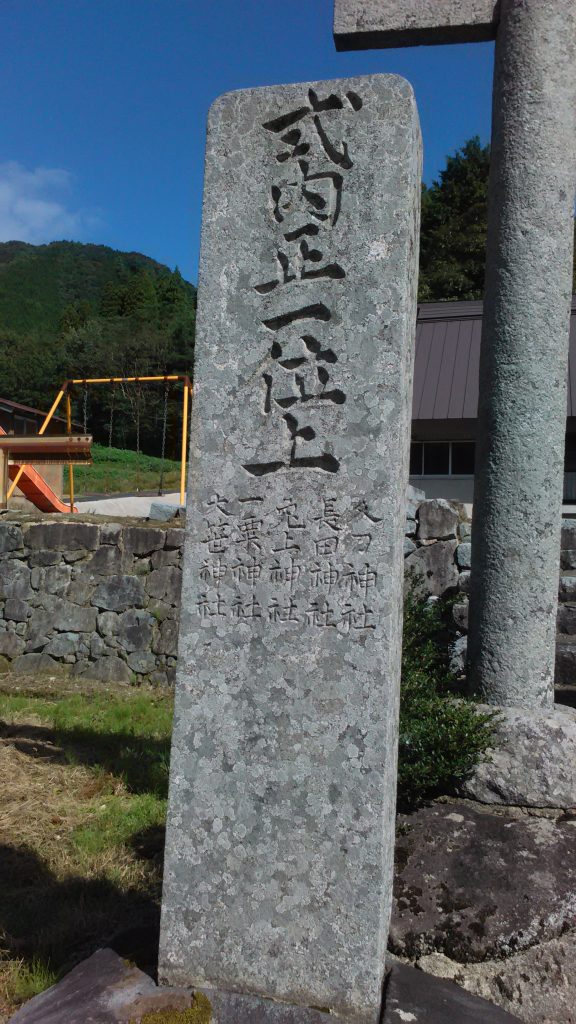

ここにも正一位と書いてあります。

社務所

正一位 (しょういちい)

正一位 (しょういちい) は人にも与えられる最高位です。

神社の場合はランクダウンすることがないので多くの神社が正一位になってしまいました。

大安売りをしてしまい、全国の稲荷神社が正一位になってしまったので、正一位は稲荷神社の異称のようになっています(^^)

(ウィキペディアより抜粋)

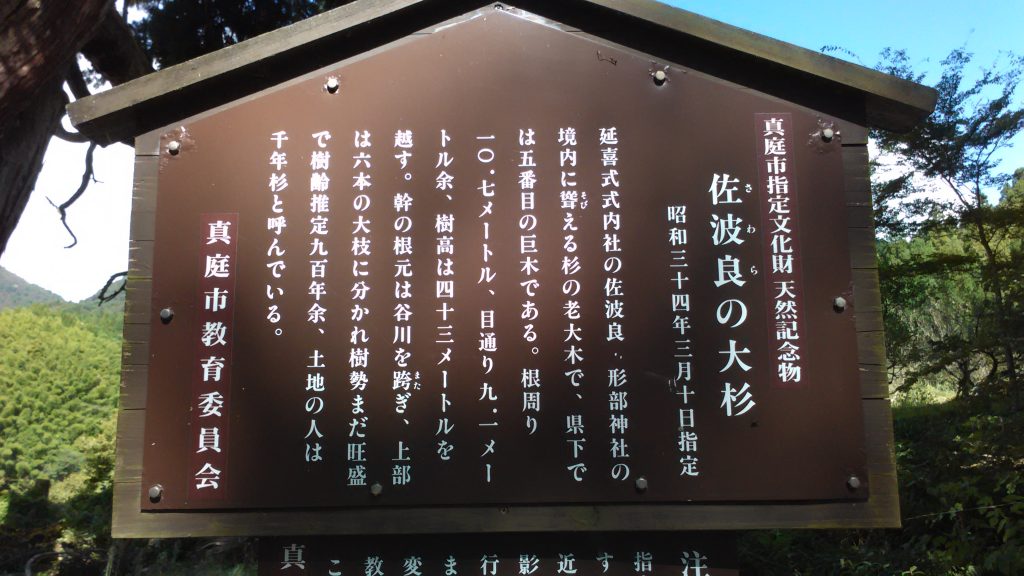

佐波良 (さわら) ・形部 (かたべ) 神社

入口

「縣社」「郷社」「村社」などは明治時代に制定されましたが、第2次大戦の敗戦で占領軍によって廃止されました。

制度としては廃止されたけど呼び名は今でも残っています。

旧 参道

田んぼの間の道が、むかしの参道です。

鳥居も見えます。

そしてその向こうには櫃ヶ山。

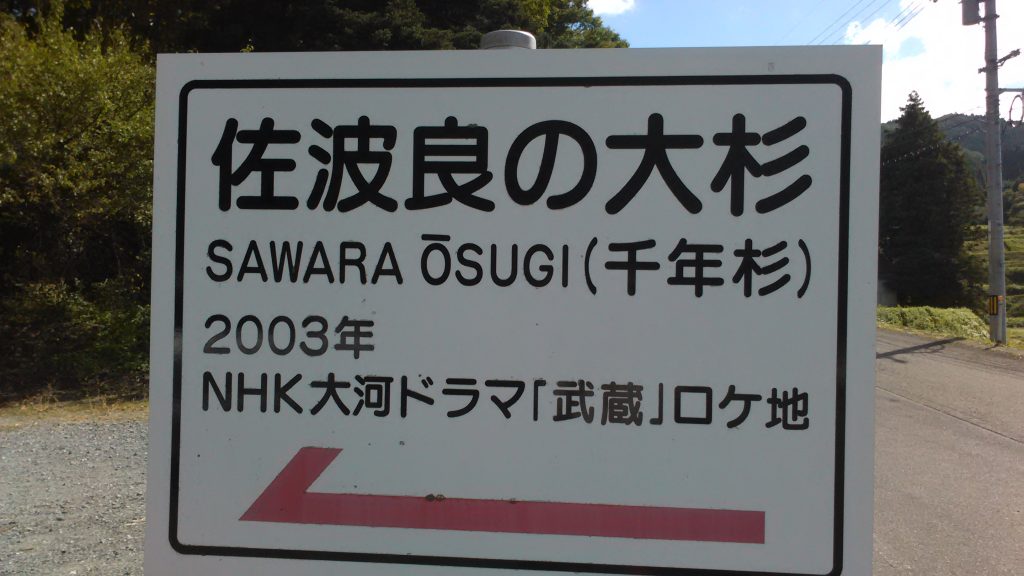

佐波良の大杉

台風の影響で上の方が折れてしまいました。

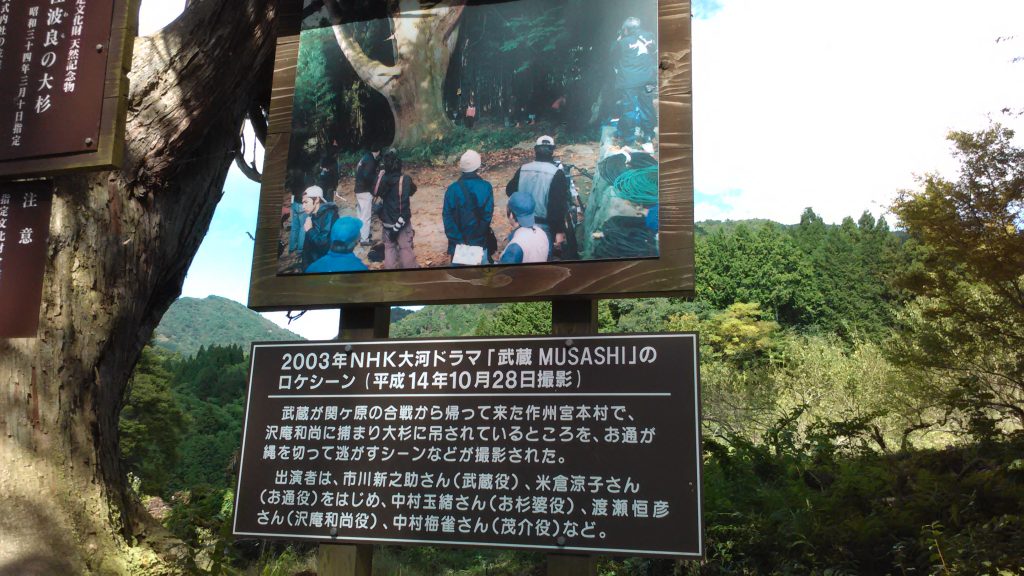

大河ドラマ「武蔵」のロケ

本殿

本殿の手前にあった拝殿は「雪害」で壊れてしまいました。

現在、立て直し中です。

本殿も雪害+台風でひどい有様です(T_T)

磐座

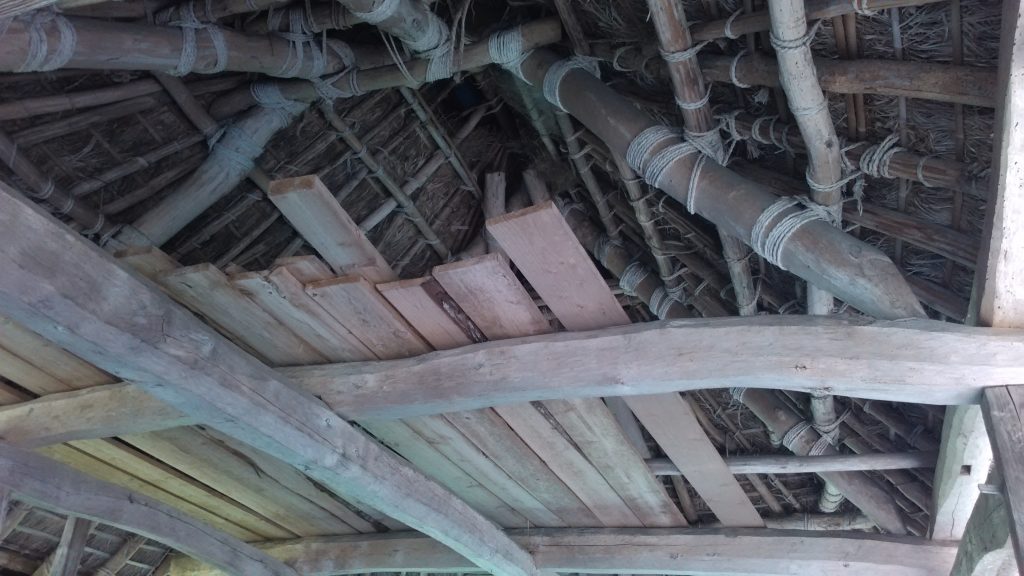

拝殿の土台 (束)

荒魂。愛宕。山神社

丸に並び矢

形部神社の紋です。

拝殿。新築!2021年8月29日

林道探索ついでに寄ったら、拝殿が新しくなっていました!

本殿も修理したようです👏

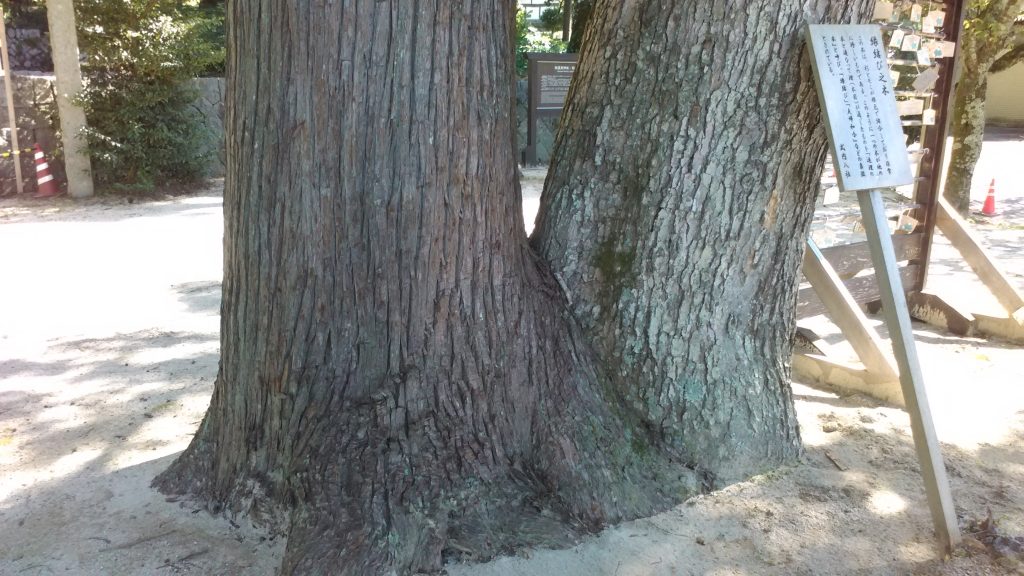

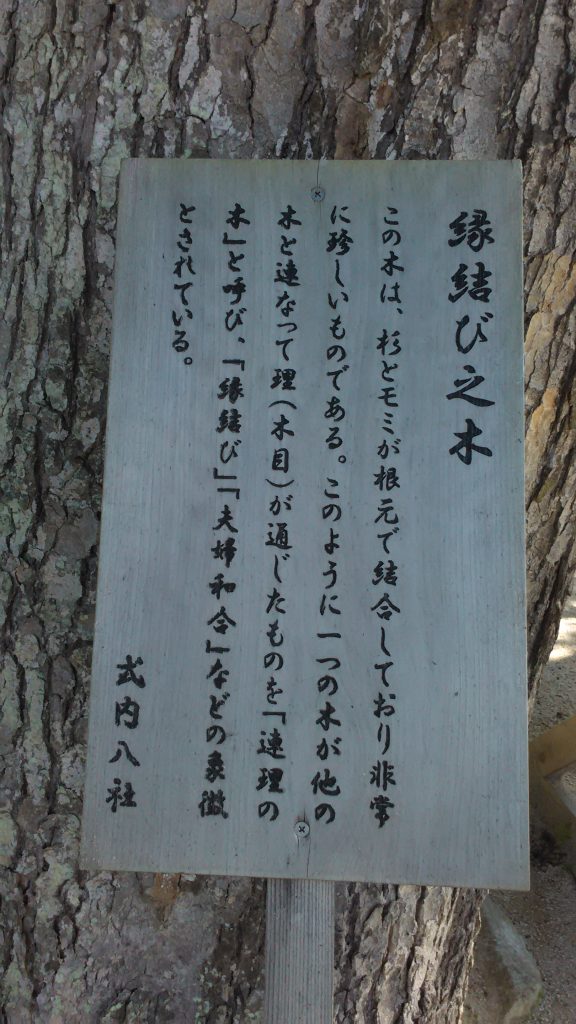

縁結びの木 (えんむすびのき)

なんと「杉」と「樅 (もみ) の木」が根元でくっついてます!

仲良かったのか、どちらも譲らなかったのか=^^=

あくまで別の木です。

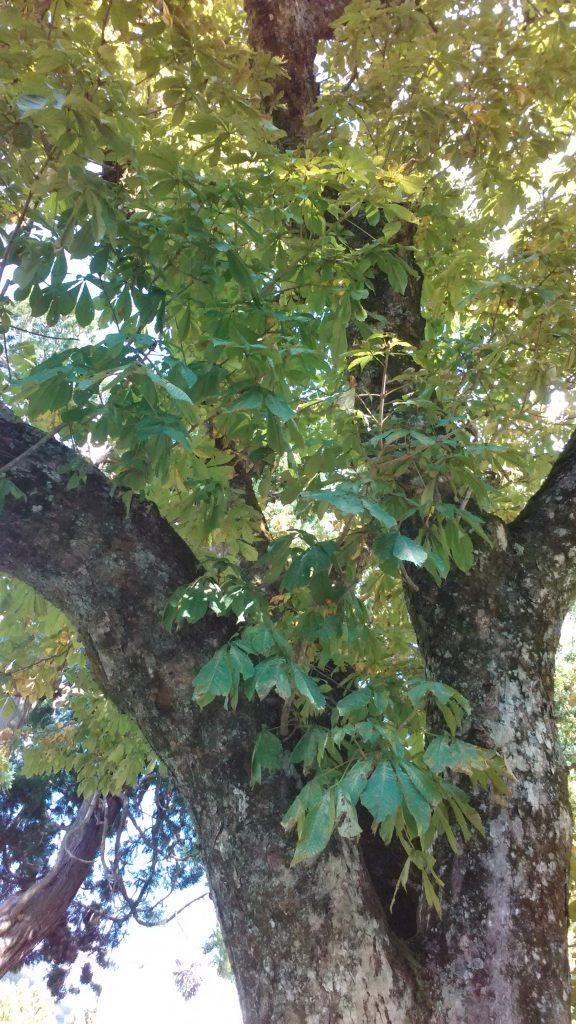

栃の木 (とちのき)

栃の実

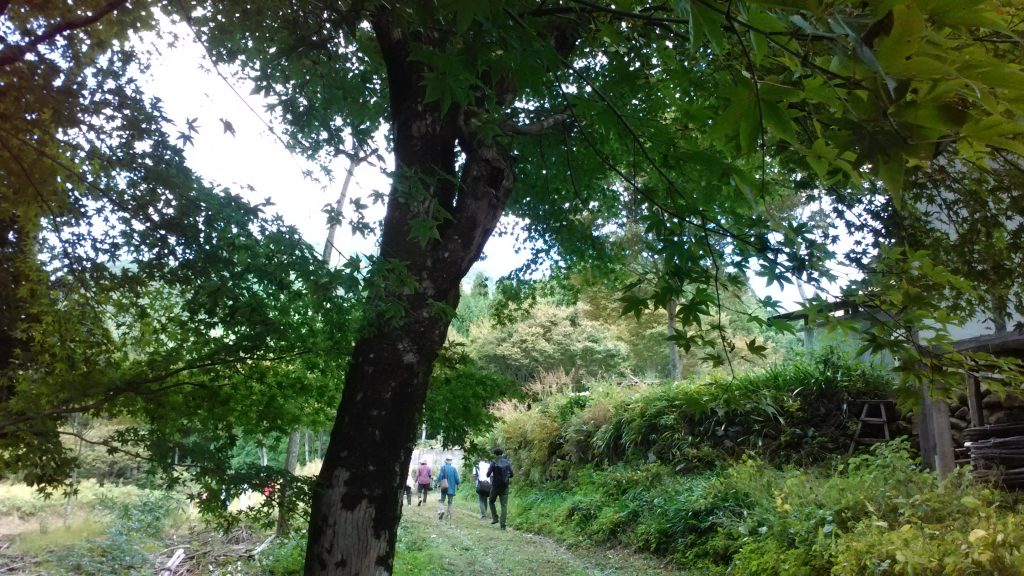

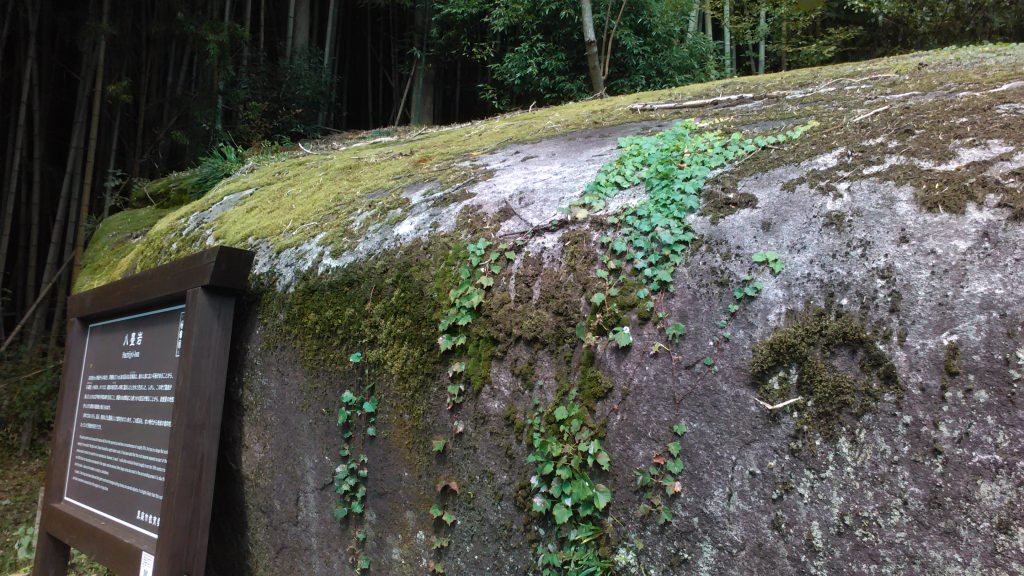

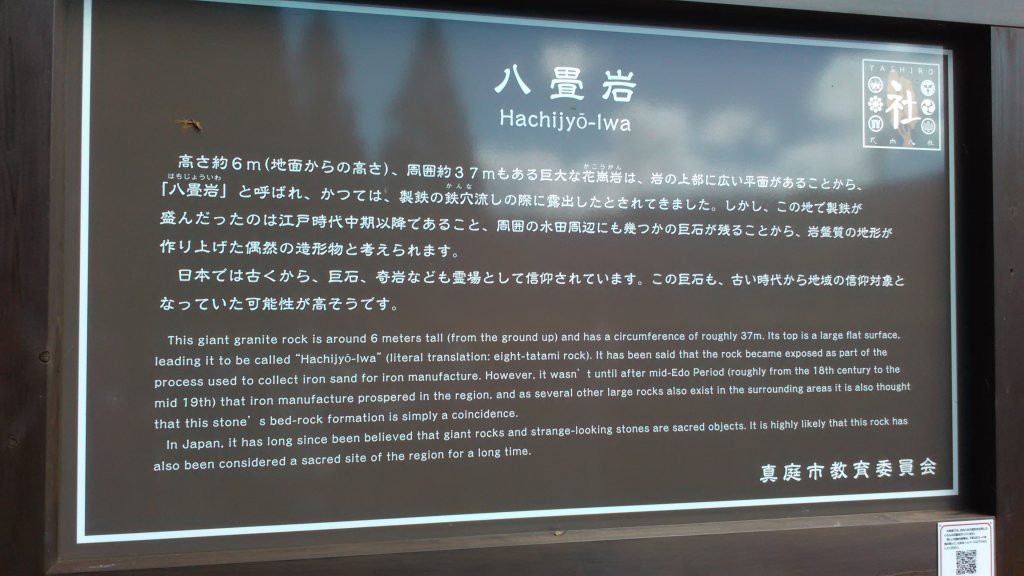

八畳岩 (はちじょういわ)

本殿の裏の道に入っていきます。

ほどなく看板が出てくるので右に曲がります。

8畳どころじゃない、とてつもなく大きな岩です。

妙に天辺はたいらで、角が取れて丸くなっています。

転がってきたのでしょうか?

まわりの竹やぶにも同じような岩がたくさんあったけど、石材業者が持っていって今はありません。

岩のまわりをグルリと一周することができます。

境内。駐車場

手前から、「縁結びの木」「栃の木」「大杉」です。

切り株

櫃ヶ山 (ひつがせん)

あちこちで櫃ヶ山が見えます。

この形はやはり特徴的です。

大御堂から

佐波良・形部神社から

佐波良・形部神社から八畳岩へ向かう途中

農免農道。釘貫。湯原IC近くから

米子自動車道をくぐり、トンネルを抜けると県道326号、樫西湯原線に出ます。

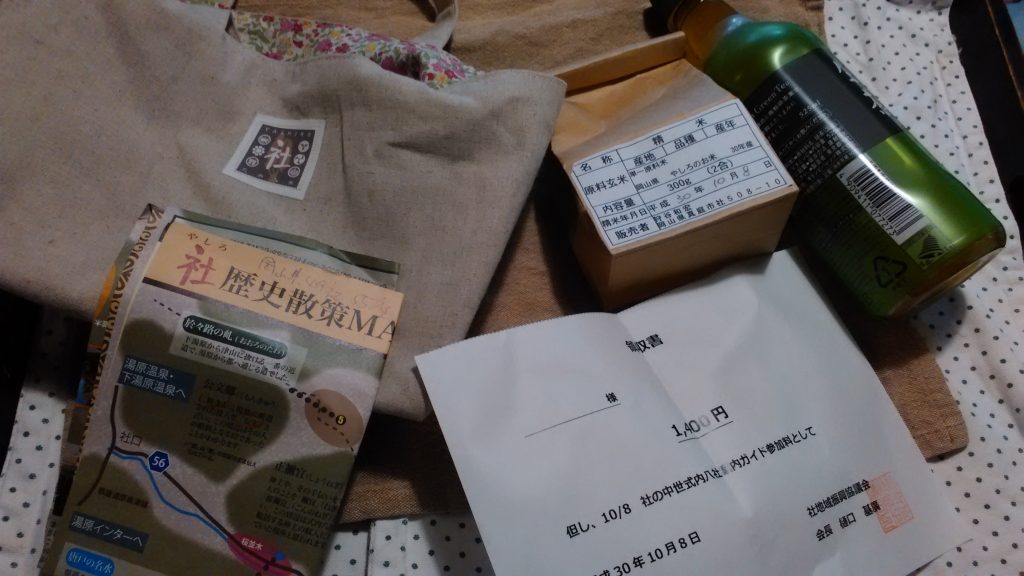

おみやげ

社のお米と、かわいいカバンをいただきました✌

神社。寺。建築~一覧はこちら

社地域振興協議会はこちら

霰ヶ山林道 (岡山県鏡野町)