目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「bag drop」「自動荷物預け機」

はじめに

dropは「落ちる / 落とす」こと。

「郵便箱の差し入れ口」の意味もあります。

英語は新しい単語を作るということをしないで既存の単語で代用してしまいます。

あとは文脈で判断しろということです。

英語のほうが高コンテクスト言語です。

「チェックインカウンターに荷物を預ける」は

leave luggage at the check-in counter

ですが、できるだけ簡単で短い言葉をつかいたいのでdropをつかったんですね。

一方、日本語の「自動荷物預け機」は長ったらしいけど、だれでも一発で意味がわかります。

日本人なら。

おそらく中国人も。

これが漢字の素晴らしいところです。

また日本人は外来語をつかうことで、もともと日本にあった言葉と区別するということもしています。

ただ外来語・カタカナ語の氾濫はちょっと行き過ぎてる感じがしますが。

たとえば「白」という言葉があるのに「ホワイト」という必要があるのか?

長ったらしいので以降、bag dropと書きます。

チェックインが終わっていること

大前提としてbag dropをつかうにはチェックインが終わっていることが必須です。

チェックイン check-in

チェックインはできるだけというより、ぜったいオンラインで済ませておきましょう。

近年のオーバーツーリズムで有人のチェックインカウンターはいつでもどこでも長蛇の列です。

おじさんはたまたま知らずに11/3前後の三連休に旅行を計画してしまい、てっきり日本人がウジャウジャいるのかと思ったら、日本の成田空港に意外と外人が多かったのに驚きました。

1ドル=150円の円安がつづく現在、日本人にとって海外旅行はなかなかハードルが高いですね。

だからおじさんをふくめて圧倒的に金と時間が余っている年寄りが多かったです。

あっ、おじさんは金も時間も有り余ってはなくてギリギリだったことを念を押しておきます。

bag drop 自動荷物預け機

航空会社と時間で変わる

空港にはたくさんbag dropがありますが、いつでもどこでもできるわけではありません。

航空会社ごとに機械を設置するとお金がかかります。

維持管理も大変です。

だから共用です。

とにかく人に聞く。自動だけど無人ではない

空港には何時からどこの機械でbag dropができるかの電光掲示板もありますが、bag dropのまわりには係員がいるので聞きましょう。

自分の航空会社と便名と搭乗時刻を言って「いつどこでできるのか?」と。

日本の空港ならとうぜん日本人の係員がたくさんいます。

日本にいる間にいろいろ聞いておきましょう。

有人と無人で場所がちがう

気をつけなければならないのはこれです。

おじさんは電光掲示板の案内を見て、ニュージーランド航空がCで受けつけていると見てCに行ったのですが、長蛇の列です。

なんじゃこりゃ。

荷物を預けるのにこんなに並ぶんかい。

無人のbag dropは別の場所

近くの係員をつかまえ、おじさんはニュージーランドの〇〇便で荷物を預けたいんだけどここは何時に開くのか?と聞きました。

すると、Cは有人の受付でプレミアムクラスと割れものを扱うところだと。

無人のbag dropはFですとのこと。

available

availableは受付可能ということです、が、

受付開始の時間を聞いてFに行ってみると、まだほかの航空会社の受付をやっています。

ニュージーランド航空の表示はありません。

また近くの係員をつかまえて聞いたけど、どうやら遅れているようです。

はじめてのbag drop

すいてるところに行け

機械はたくさんあるのに人はなぜか並びたがります😄

奥のほうに行けばガラガラのこともあるので空いてる機械のところに遠慮せずに行きましょう。

係員が奥に誘導していることもあります。

日本語にできる

タッチパネルでデフォルトは英語ですが、日本語にも切り替えられます。

ただ切り替えかたがよくわかりません😅

英語のままでも簡単なので個人旅行ができるレベルの人なら英語でも問題ありません。

もし、わからなければ近くの係員をつかまえましょう。

タグ発行機

じつはこれは厳密には「タグ発行機」であってbag dropではありません😮

なんで1カ所でできないんですかね?

ここで手続きをするとタグ (シール) が出てきます。

それを自分の荷物の取っ手などに貼りつけます。

搭乗券 boarding pass

有人のチェックインカウンターに行かなくなったため航空会社との接点はここだけです。

だから、タグといっしょに搭乗券が発行されます。

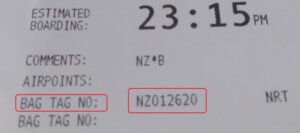

荷物の控えはbag tag no. (number)として搭乗券に記載されています。

ほんとのbag drop

ほんとのbag dropはまた別の場所です。

まあ、タグ発行機のすぐ後ろやその先などで離れてはいませんが。

また並ぶ

おじさんは並ぶのが大嫌いです。

タグを発行したと思ったら本家本元のbag dropにはまた列ができています。

長蛇ではなかったけど、また並ぶんかい。

秤&ベルトコンベア

やっと自分の番が来て秤に乗せます。

出発前に親戚の家で計ったときは13.7kgだったけど、ここでは13.3kgでした。

場所によってはスーツケースを横に倒さないと計ってくれないところもあります。

そのへんは問題があったらとにかく近くの係員に聞きます。

日本語で聞けるのは今のうちです。

ここでやりかたを習得しておけば海外から帰ってくるときに悩まずにすみます。

タグを読み取る

最後に機械にくっついてるバーコード読み取り機を取り出して預け荷物につけたバーコードを読み取ります。

これが最初はわかりませんでした。

待っていてもいつまで経っても荷物は動いてくれない。

またバーコード読み取り機も角度や距離によって反応しないので、近づけたり離したりします。

コンビニやスーパーのレジ係がつかってるあれです。

超特急🚅

気をつけてください。

バーコードを読み取ったあとはものすごいスピードでベルトコンベアが動きます。

くれぐれもベルトコンベアの上に自分の手荷物や足を乗せないように。

いっしょに吸い込まれてしまいます😄

確認しておくこと (重要)

預け荷物は最終目的地まで行くか?

これはとても重要です。

直行便で乗り継ぎのない人は読み飛ばしてください。

乗り継ぎのある人はぜひ読んでください。

おじさんの場合、

行きはNRT (成田) →AKL (オークランド) →ZQN (クイーンズタウン) でした。

NRT→AKLは国際線 (international) 。

AKLでニュージーランドに初上陸して、そこで国内線 (domestic) に乗り換えてZQNに行きます。

最初の海外上陸地で荷物を受け取る

おじさんの場合、最初の海外上陸地はニュージーランドでAKLです。

入国審査 immigration

最初に海外に上陸したときにはかならず入国審査があります。

最初に海外に上陸したときにはかならず預け荷物を受け取ります。

そして入国審査が終わったらもう1度預け直さなければなりません。

これを忘れると、AKLで荷物を置きっぱなしのまま自分だけ乗継便に乗って最終目的地に行ってしまうことになります。

とうぜん自分の預け荷物はそこにはありません。

帰り

おじさんの場合帰りは、

ZQN→AKL→NRTです。

AKLではまだニュージーランド国内にいるので入国審査がありません。

だから荷物を受け取る必要はありません。

預け荷物は最終目的地のNRTまで行く

ニュージーランドを出国して最初の外国は日本のNRT (成田) です。

だから、入国審査はNRTで行います。

したがって預け荷物はNRTまで直行します。

AKLのバゲッジクレームで待っていても自分の荷物は出てこないので骨折り損のくたびれ儲けにならないように。

ましてロストバゲージに行ってもあるわけないです😄

心配だったら日本で荷物を預けるときにbag dropの係員をつかまえて確認しましょう。

この荷物はどこまで行くのか?

最終目的地まで行くのか?

経由地でいったん受け取らなければならないのか?

帰りはどうか?

ちなみにおじさんが質問した係員は、搭乗のときに入口にもいました。

大変ですね。

いわゆるグラウンドスタッフ。

地上係員。

これはよくあるパターンで、以前もチェックインカウンターにいた人が帰りの便で飛行機から降りたときにグラウンドスタッフとしてそこにいました。

おじさんは人の顔をよく覚えているのです。

番外

帰りのクイーンズタウンではポンコツのbag dropがおじさんのパスポートを読み取ってくれませんでした。

やりかたが悪いのかパスポートの向きが悪いのか格闘していたら、近くの係員が親切にも向こうから声をかけてくれました。

そしてその係員がパスポートをかざしたところ見事に…

ではなくやっぱり読み取らない。

彼女は隣の機械に行ってやってみたけどやっぱり読み取らない。

で、けっきょく機械が並んでる横のPCで手動で入力することになりました。

ていうことはよくあるってこと?

これはチャンス。

チェックインカウンターは人が並んでるけど今ここは並んでいない。

PCで登録できるということはおじさんのパスポートや搭乗便などのデータもぜんぶ見えるはず。

ついでにマイルがついているかどうか見てもらいました。

OK☺️

ところが日本に帰ってからサイトで確認すると行きのAKL→ZQNの分がついていませんでした😅

笑顔と事実は比例しないのですね。

まっいいか。