目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「英語」「教育」「子ども」

子どもの英語教育は必要か?

主軸となる母語が必要

人はまず根幹となる言葉を1つ作らなければなりません。

人は言葉で考える

人はイメージだけで思考することはできません。

たとえば物なら「赤いリンゴ」「茶色の木に緑の葉っぱ」を言葉なしでイメージすることはできます。

言葉なしに人に伝えることはできません。

絵を書けば伝えられるけど、日常生活でつねに紙と色鉛筆やクレヨンを携帯するのは実際的ではありません。

さらに「歩く」とか「走る」とか「食べる」のような動作になると絵で伝えるのはむずかしくなります。

さらに、「宇宙」とか「時間」「空間」「夢」などの抽象的な概念はもはや絵にすることもできず、「言葉」が必要になってきます。

アインシュタインの相対性理論など、「言葉」がなければ考えることもできなったはずです。

人に伝える以前に、アインシュタインはイメージだけでその理論を考えたり、検証したりすることはできなかったはずです。

もちろん数式という道具も必要になってきます。

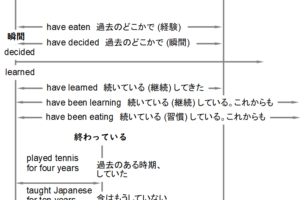

言語処理能力

言語には聞いて内容を理解して、自分の思うことを相手に伝える能力が必要

何語を覚えるかではなく、「言語処理能力」を培う必要があるのです。

これができてないと、何語を勉強しても、単語を覚えるのが関の山で、情報を処理して理解して、こちらから相手に情報を伝えることができません。

そのためにしっかりとした基盤を持つ母語を身につける必要があるのです。

これができていれば外国語を学ぶときにその能力が活かされます。

よくいる「わたし英語が話せない」という人は、日本語もまともに話せていません。

それは言語処理能力そのものが欠けているからです。

バイリンガルの罠

2つ以上の言語をどちらも母語のようにつかえればベストです。

しかし、現実はどっちつかずになることが多いです。

両方つかえるのではなく、両方つかえない人になる

1つ根幹となる母語を身につけた上で、第2言語をかぎりなく母語に近くつかえるようになればそれは理想です。

しかし、母語もそこそこで、第2言語もそこそこ。

どちらもまともに使えなくなれば最悪です。

あなたは「どこの国の人なの?」ということになります。

母語がしっかりしてないので、しっかりした「思考」ができません。

この人は「思考」するための「道具」を持っていないのです。

5歳では遅すぎる

「おじさんは5歳から英語を」というキャッチフレーズの英語教室に通わされましたがその結果はひどいものでした。

聞くだけで覚えられるのは2歳まで。

それはその言語に24時間浸かっていて、その言葉を覚えないと生きていけない環境での話。

1日1時間、2時間勉強したくらいではダメです。

週に1回なんて論外です。

おじさんの経験①

おじさんは幼稚園のときから英語教室に通わされました。

英語がどうとかよりもお友だちと遊ぶのが楽しいので行ってましたが。

日本の絵本の英訳されたものがあって、当時オープンリールのテープがありました。

テープにはネイティブの読んだものと、日本人が読んだものがはいっています。

さてその成果は?

ぞーちんがぞーちんがぞー

にほんの「ぐるんぱの幼稚園」という絵本でした。

最初にネイティブが本の題名を読みます。

表紙には「ゾウ」の絵が書いてありました。

おじさんにはこう聞こえました。

「ぞーちんがぞーちんがぞー」

ゾウの絵だから「ぞーちん」

それだけのこと。

中学になってからその絵本を見て表紙に書いてあったのは

「The kindergarten elephant」

ザ キンダー ガーテン エレファント

さいしょの「ザキンダー」のところがしいていえば「ぞーちんがー」に聞こえなくもないです。

あとは聞いた音とはまったく関係ない。

もちろん本文も何1つ読めてないし、わかっていませんでした。

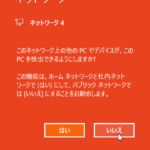

日本語耳と日本語脳

5歳ではすでに「日本語耳」と「日本語脳」になっているので、聞いた音をすべて日本語の50音のどれかに分類して、自分が所蔵している脳の中の辞書の「日本語の単語」のどれかいちばん近いものを探す処理が行われているのです。

これは日本人だけでなく、世界中のあらゆる言語をつかう人間に共通のシステムです。

これによって不完全な発音と、不完全な耳と、不完全な辞書でも全体の意味を理解することができるのです。

誤字脱字があっても前後関係から想像できるのとおなじです。

話し言葉でも、聞き取れない言葉や、知らない言葉があっても前後関係・文脈から理解できるのです。

これが5歳になっても聞いた音をそのままに聞いていたらいつまでたっても会話をすることができません。

それは「言語」ではなく「ただの音」だからです。

風の音や、虫の声と変わりありません。

経験その②

おじさんの親は中学になって学校で英語の授業がはじまっても、また英語の塾に行かせました。

ネイティブの先生が発音して、生徒はそれを紙に書き取り覚えます。

綴りを書かないので耳で聞いた音を「カタカナで」書き取ります。

これがその言葉

テーリュージョエ

ワーシュワエ

アフトゥ

ナッツナン

何だかわかりますか?

あとから見て、「意味から、おそらくこう言っていたんではなかろうか?」というのがこれです。

Did you do it?

Wash your face.

After.

Not now.

空耳

いちばん目なんか完全に日本語の「停留所」にヒットしてますね。

先生がDid you do it?という音を出したとき、おじさんの日本語脳の日本語辞書の「停留所」に命中したんです。

もちろん英語圏の人に「テーリュージョエ」なんていってもぜったい通じません。

以前、テレビ番組で「掘った芋いじるな (What time is it now?) 」は通じるのか?というのを検証していましたが、まったく通じませんでした。

何回か言って通じないので手首を叩く仕草をすると何人かはわかったけど、それは「手首の腕時計」のジェスチャーをしたからで、「掘った芋いじるな」という音を聞き取ったわけではありません。

この教室の英語の先生はもともと自分で「Did you do it?」と聞いているので、生徒が「停留所へ」と言っても「わかる」のです。

こうして、おじさんは「停留所へ」を定着させていくのです。

先生は発音のちがいを指摘しません。

それは先生もいい加減な発音、いやまちがった発音でも、「Did you do it?」という前提があるのでそのように聞いてしまうのですね。

いわゆる「空耳」というやつです。

こんなものを今でも覚えているのは一所懸命に単語カードをつくって「カタカナで」書いていたからです。

なんてムダなことをしたんでしょう。

まちがいを一所懸命に覚えて、それを修正する人もいない。

よかったのは英語への抵抗がいくらか小さかったことくらい

中学になって授業で英語を習いはじめたけど、そのとき役立ったことは何もありません。

This is a pen. からはじまる。

しいていうならアルファベットにいくらか抵抗がなかったことくらいでしょうか。

英語の塾より、外人と遊ぶほうがいい

このほうが「異質なもの」に対する抵抗が小さくなります。

複数の外国語を使いこなすことより、言葉が通じなくてもコミュニケーション取れるほうが大きな能力です。

ヨーロッパに行ったら英語を知らない人はたくさんいるので、行く国ごとにスペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語などなどぜんぶ覚えなければならなくなります。

それはムリです。

これは必ずしも外人だけではなく、日本人同士でも、自分といろんな点でちがう人たちとつき合うことのほうが利点があります。

日本語をしっかり身につけましょう!

英語は中学になってからでいいです。

日本語もまともにしゃべれない日本人が、すこしばかりつかえない英語を知ってても無意味ですよ。

わたしは日本語教師をしています

プロフィール・レッスン予約はこちら。

表示名はToshiです。

https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese

外国語。聞いて覚えられるのは、赤ん坊のうちだけ! (舌の位置)

英語 ~ 一覧

やまとことば ~ 一覧