目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「1月1日」「年の始まり」「いつから」

はじめに

1月1日って冬至でもなければ立春でもない。

なんでこの日になったの?

ロームルス暦

3月が年のはじまり😮

とんとむかしのことじゃった。

古代ローマでは3月が1年のはじまりじゃった。

こう書くとだれでも変だと思います。

でもMārtius (英 March) には3という意味はまったくないのですこしもおかしくありません。

これは軍神Mārs (マールス) が語源です。

そもそも1月、2月と数字で数えるのは、おじさんの知るかぎり、日本、中国、韓国だけです。

日本でももともとは睦月、如月、弥生と呼んでいたので、弥生からはじまってもすこしもおかしくありません。

弥生には3という意味はないからです。

とんと昔のことなので、いつどう変わったのかは正確にはわかりません。

とても複雑なのでかいつまんでお話します。

1年は10カ月😮

これまた奇怪な。

あとの2カ月分の約60日は月の名前もなく適当に放置されていたのです。

そしていちおう次の年のMārtiusになると1年がはじまります。

つまり、JanuaryとFebruaryはなかったんです。

September~December

septemは7という意味です。

つまり7月。

現在では9月になっていますが、Mārtiusから数えれば7なので合ってます。

そしてdecemは10。

つまり10月にして1年の最後の月。

前に1月、2月が割り込んだので12月になってしまいました。

decadeで10年。

decaは10という意味です。

ロームルス (Rōmulus)

公式にはローマの初代皇帝はオクタウィウス・アウグストゥスということになっていますが、ローマ神話ではローマの創設者にして最初の皇帝になっています。

その名もRōma (ローマ) から来ていますからね。

というよりRōmulusからRōmaができたのか定かではありません。

ヌマ暦

ヌマ・ポンピリウス(Numa Pompilius)

ロームルスに続く2代目ですが実在していたのかどうかはっきりわかりません。

1月と2月を加えた

名無しの冬の2カ月にIānuāriusとFebruāriusを加えて12カ月にしました。

だから感覚的には1月と2月を加えたのではなくて、11月と12月を加えたものです。

Iānuāriusは現在ではJānuāriusという表記ですが、もともとローマにはJという文字はなく、iaのような二重母音が半母音 (半子音) 化してIの下をひん曲げてJという文字が作られました。

だからイエス・キリストもIēsus (イエースス) →Jēsus (イェースス) 。

英語ではジーザスというとんでもない発音になってしまいました。

何度もいいますが英語が変なんですよ。

Jānus ヤーヌス

大昔、ヤヌスの鏡というドラマがありました。

二重人格の話です。

ヤーヌスは頭の前後に顔がある神です。

だから、行く年・来る年の両方を見られるという設定だったけど、最初から年の初めではなかったんですね。

おじさんは自分の境遇からこのドラマにすごく引き込まれました。

おじさんも記憶にありますが主演の杉浦幸さんはあまりにも演技が下手で二重人格のユミ (怖いほう) ができなくて、なんと日本人なのに声だけ吹き替えという顛末です。

最近になって桜井日奈子さんによるリメイクがありましたが彼女はノーメイクでユミの役を演じられたのですごいと思います。

februum

浄化。贖罪。

Februāriusは、罪の贖い (あがない) ・償い (つぐない) をする月という意味です。

1年は355日

太陰暦が元になっているようですが、太陰暦では1年が354日なので1日多いです。

365-355=10なので毎年10日ずつ早くなり、3年で1カ月ずれてしまうので閏月を入れます。

閏月 (うるうづき)

いわゆる現代の閏年ですが、年末調整 (暦の😄) は年末の2月に行い、そのあとに閏月、つまり13カ月目を入れるんですがそれはあまりにも複雑なのでここでは説明を省きます。

紀元前153年 1月1日になった🎉

おおざっぱに紀元前1~2世紀頃らしい

スペインで起きた反乱のため仕事始めをMārtius (3月) からIānuārius (1月) の1日に変えました。

前倒ししたんですね。

ほんらい名前もなかった冬のある日がとつぜん年初に大抜擢されたけど、その理由は単に戦争。

ただこのときの皇帝はヌマではありません。

ヌマよりずっとあとのできごとです。

このときだれが皇帝だったのかわかりません。

またこのときが最初だったのかどうかもよくわかっていません。

いちばん大事なところなのに。

まあ、当時の人は後年になって暦がこんなに取り沙汰されるとは思ってなかったでしょうね。

ユリウス暦 (Julian Calendar)

紀元前45年 太陽暦

ユリウス・カエサルは現代の暦に近い太陽暦を使うことにしました。

基本的に現在の暦にほぼ近い暦になりました。

1年=365日。4年に1回閏年

ヌマ暦の不完全性や閏月の入れ忘れ?などで暦と季節が合わなくなったので直しました。

太陽暦であっても基本的に朔望月 (月の満ち欠け) が人にはわかりやすいので29日、30日、31日が使われましたが、2月は年末で年末調整の月なので28日という中途半端な日数になっています。

すでに1月が年の始まりになっているはずなのに、2月に調整するという習慣だけ残ってしまったんですね。

新しい暦を稼働させるためその前年の紀元前46年は445日にするという暴挙に走りましたが、日本だってなんのその。

明治5年12月3日を明治6年1月1日にするという暴挙に走っています。

カーイウス・ユーリウス・カエサル(Cāius Iūlius Caesar)

古代ローマにはJの文字はなかったのでIūliusです。

後年になってIの下をひん曲げたJが使われるようになってJūliusと書かれるようにもなりました。

それからGもCに棒 (日本で言えば「゛」) をつけた文字でCはラテン語では英語のkとおなじく「ケイ」と発音し、kの音を表します。

のちにGāius (ガーイウス) になります。

Cāiusは個人名ですが、IūliusもCaesarも氏族名です。

かんたんに言えば苗字です。

つまりCaesarは苗字で皇帝という意味はなかったんだけど、この人が皇帝になったのでCaesarが皇帝という意味で使われるようになりました。

太郎兵衛・佐藤・鈴木という人がいて、佐藤・鈴木が個人名のように扱われ、さらには鈴木が「皇帝」の意味になってしまったわけです😄

英語の発音ではゲイアス / ガイアス・ジュリアス・シーザーです。

英語が変なんです。

Caesarや、ドイツ語のKaiser (カイザー) は皇帝を表しますが、ユリウス・カエサルは公式には皇帝ではなく一介の政府の役人です。

でも事実上の皇帝です。

ちなみにユリウス・カエサルはこの暦を制定した翌年の紀元前44年に亡くなっています。

「ブルータス、お前もか!」で有名なブルータス (ブルトゥス) に殺されます。

7月がJulyのわけ

もともとMārtius (現在の3月) が年の始まりだったので、5番目の月はQuīntīlisでした。

英語でquintetは五重奏の意味です。

ラテン語でquīntusは5番目の意味です。

ユリウス・カエサルの功績を称えてQuīntīlisはIūlius (Jūlius) と呼ばれるようになりました。

もとは5月なんだけど、あとから1月、2月が前に割り込んできたので現在では7月になってしまいました。

英語パーツ辞典 ~ 英語の単語は丸暗記しなければいけないから覚えるのが大変? パーツをおぼえればいい!

8月がAugustのわけ

上とおなじように6番目の月はSextīlisでした。

英語でsextetは6重奏の意味です。

ラテン語でsextusは6番目の意味です。

ユリウスが殺されたあと皇帝になったAugustus (アウグストゥス) を称えてSextīlisはAugustusと呼ばれるようになりました。

なんでやねん。

もとは6月なんだけど、あとから1月、2月が前に割り込んできたので現在では8月になってしまいました。

Augustus (アウグストゥス)

augustusはほんらい名前ではなく、「神聖な」「崇高な」という意味です。

アウグストゥスの本名は下のとおりです。

Gāius Octāvius (ガーイウス・オクターウィウス)

これももとはCāiusでしょう。

ユリウス・カエサルとおなじ名前です。

太郎兵衛みたいなもんです😄

Octāviusは氏族名、つまり苗字です。

のちにちょっといじってOctāviānus (オクターウィアーヌス) に変えます。

そしてユリウス・カエサルの死後、カエサルを名乗って、全部の名前はこう言います。

Gāius Jūlius Caesar Octāviānus (ガーイウス・ユーリウス・カエサル・オクターウィアーヌス)

これではあまりにも紛らわしいので、一般的には前の方をユリウス・カエサル (ジュリアス・シーザー) 、あとの方をアウグストゥスと呼んでいます。

ちなみにアウグストゥスがユリウス・カエサルを殺したのではなく、彼はユリウス・カエサルの姪の息子 (これもようわからん) で、仇討ちをしてユリウス・カエサルの後を継いだそうです。

歴史上公式にはアウグストゥスが初代皇帝です。

ユリウス・カエサルまでは共和政ローマで、紀元前27年のアウグストゥスから帝政ローマになります。

冬至に近い朔の日

時刻

時刻の刻み方を見ればわかります。

真夜中が0時で1日の始まりです。

十二支でも真夜中が子🐭の刻で1日の始まりです。

現代人の感覚では朝日が昇るときが1日の始まりですが、むかしから世界中でいちばん暗いときが1日の始まりで、いちばん明るいときがその日のピーク。

そして、またいちばん暗くなるときが1日の終わりにして次の日の始まりという考えを持っています。

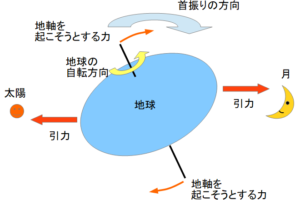

月

月もそうですね。

新月というのは月がまったく見えない状態とその日を指します。

この日に月が生まれて、15日に最大になり、29.5日にはその死を迎えるとともに、次の月の誕生も迎える。

朔 (さく) は新月。

望 (ぼう) は満月。

この2つの漢字に月がついてるのはだてではありません。

1日を「ついたち」と言うのは「月立ち (つきたち) 」が訛ったものです。

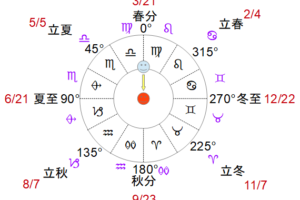

年

だから1年を通してもおなじで、1年でいちばん日が短い日が「年の終わり」にして「年の始まり」。

つまり冬至が1年の始まりという考えが共通してあります。

ただ天文学者でなければ太陽の運行はわかりにくく、月の満ち欠けのほうが一目瞭然なので、冬至に近い朔の日が1年の始まりとして選ばれます。

ユリウス・カエサルは紀元前45年の1月1日がこの日になるように調整したようです。

それで天文学的にも生活の上でも何の意味もない1月1日が現在の年の始まりになってしまいました。

もちろん太陽暦なので次の年には朔の日は11日ほどずれてしまいます。

1年に11日ずつずれていきます。

子🐭の月

中国やむかしの日本では1月、2月と数えずに、十二支で子の月、丑の月と数えていました。

現代のグレゴリオ暦では11月が子の月です。

変です。

そもそもグレゴリオ暦に合わせて11月と呼ぶから変なんです。

冬至の月で年の始まりの月と考えれば何もおかしいことはありません。

人間が子の月と呼ぼうが、11月と呼ぼうが、冬至の日の地球の位置はむかしから変わることはないのです。

節分と立春

これもグレゴリオ暦にしたことで起きた混乱。

「立春なのにまだ寒いです」というアホなセリフを言う気象予報士。

現在2/2頃の節分はほんらい年の終わり、つまり大晦日で、明けてその翌日の立春は年の始まりで元旦の1月1日です。

立春に「あけましておめでとうございます」というんです。

(厳密には1月1日は朔の日なので節分も立春も暦の上では変動しますがややこしいのでここでは書きません)

寒いに決まってらあ。

春は暖かい季節という意味ではなく、1年の最初の1/4という意味です。

もちろん現代の日本では春は暖かい季節を表します。

ただ立春の意味は冬至と春分の日のちょうど真ん中の日ということで、暖かい季節の始まりという意味ではありません。

これは冬至に近い朔の日を年の始まりとした暦とはちがい、立春を年の始まりとした暦です。

グレゴリオ暦 (Gregorian Calendar)

ローマ教皇グレゴリオ13世がつくりました。

1582年10月15日

これが現代の暦です。

1582年10月4日(木)の翌日を10月15日(金)としてスタートしました。

これまた乱暴ですが、明治の日本よりはまし。

それまでのユリウス暦が単純に4年に1回という入れかただっただけでなく、ユリウスがすぐ殺されてしまったからでしょうか、3年に1回などというまちがいもありシッチャカメッチャカになってしまいました。

閏年の入れかた

- 4年に1回 (4の倍数の年)

- 下2桁が00の年は閏年にしない

- ただし400の倍数では閏年にする

わかりにくいので具体例を書きます。

2004、2008、2012…閏年。オリンピックのある年ですね。

1900、2100、2200…閏年にしない。

1600、2000、2400…閏年。

400年に97回

これで400年に97回という割合になり、かなりじっさいの天文学的な位置関係と近くなります。

より正確な暦を求めたわけ

一般市民にとってはときどき閏月を入れれば大した問題ではありません。

ていうか、農業をやるような人は暦よりじっさいの気象状況で種まきをします。

日本では白馬のように、雪が溶けて馬の形が出てきたら代掻きの時期だと判断して作業を行うところもありました。

おじさんもはっきり言って、今日が何日か、何曜日かはどうでもいいことです。

おじさんの生活には何も関係ありません。

だからいつも今日は何日か何曜日かわかりません😄

ただ1つ問題になるのは日本語教師をしてるので、何月何日の何時からだれの授業があるか?ということだけです。

ローマでは春分の日を基準に復活祭の日を決めていました。

これがずれるのが許せなかったらしいです。

それでもっと正確な暦を作ることが求められました。

Gregorius XIII (グレゴリオ13世)

第226代ローマ教皇。

本名はウーゴ・ブオンコンパーニ(Ugo Buoncompagni)

buon compagniはイタリア語で「良い仲間」という意味👍️

以前は法王と表記していたが、2019年から教皇に統一した。

むすび

まずローマの始皇帝ロームルスがロームルス暦をつくった。

1年は10カ月。

2代目ヌマがヌマ暦をつくった。

1月と2月を付け加えた。

といっても年の始まりは3月。

紀元前153年、前倒しで1月が年の始まりになった🙌

紀元前45年、ユリウスがユリウス暦をつくった。

1年=365日。4年に1回閏年。

ほぼ現在の暦とおなじ。

でも、その翌年ユリウスは殺されて暦がグチャグチャになった。

1582年、グレゴリオがグレゴリオ暦をつくった。

これが現在の暦。

出典:国立天文台、ウィキペディア

朔旦立春 (さくたんりっしゅん) ~ 立春=新月は19年周期