目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

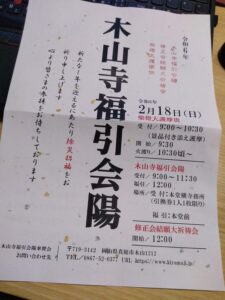

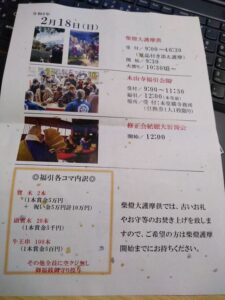

「柴燈護摩」「火渡り」「木山寺」「会陽」

柴燈護摩 (さいとうごま)

2016年に行ってから8年ぶりです。

以前にもおなじような記事を書いてますが、いちおう最近のものということで書きます。

柴は訓読みで「しば」

薪 (まき、たきぎ) のことです。

昔話でおじいさんが山に集めに行くあれです。

子どものころは「おじいさんは山に柴刈りに…」の意味がわかりませんでした。

芝ではありません。

護摩 (ごま)

サンスクリット語の homa (ホーマ) の音訳。

物によって火とか、生贄とか書いてありますが、おじさんはサンスクリット語がわからないのでほんとうのことはわかりません。

ブッダは否定していたバラモン教の宗教的儀式ですが、インド→中国→日本と伝わってきて、日本の中でもいろんな宗教や概念・文化などとかき混ぜられて、今では真言宗、天台宗、密教でおもに行われます。

会陽 (えよう)

これも岡山県に来てはじめて知りました。

読みかたもわからなかった。

西大寺の裸祭りが有名ですね。

ここ木山寺でも1980年ころまでは行われていたそうです。

現在では柴燈護摩と福引だけになっています。

弓矢

矢を四方に放ち、受け取った人に福があるとか。

なんかブーケトスみたいだなと思いました😅

点火

長さ1mくらいの丸太を井桁に組んで、その中に燃えやすい薪 (焚き木) を入れ、ヒノキの葉をかぶせます。

NHKのキャラクターのモリゾーみたいです。

松明で火を点けます。

はじめは燻ってすごい煙ですが、薪が燃えはじめると赤い炎が見えてきます。

じつは外側の丸太はほとんど燃えることはなく、ばらします。

火渡り

まわりに炎が見えるけどそれは「見せ火」で、歩くところは鎮火したあとの炭なのであまり熱くありません。

炭自体は中がスカスカで断熱性が高いからです。

歩くコツ

熱いと思って爪先や踵で歩くと、一点に体重が集中して炭の下の熾火を掘り起こしてしまうのでかえって火傷します。

できるだけ足の裏全体を地面につけて、蹴り上げないように足をたいらなまま一定の速さで前進します。

もちろん目で見て赤いところは熱いので黒いところを選んで歩きます。

山伏 (やまぶし)

山岳信仰の修験者です。

お尻にぶら下がっているのは動物の毛皮で「引敷 (ひっしき) 」と言います。

これも諸説ありますが、山で腰かけるときの携帯座布団というのが有力で、実用的な話ですね。

コメントを残す