目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

- 1 Octopus (タコ) は「8本足」

- 1.1 数字には、ラテン語からのものと、ギリシャ語からのものがあります。

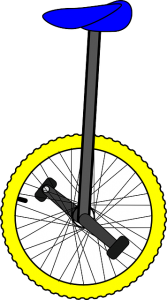

- 1.1.1 1. ラ uni- (<ūnus) /ギ mono-

- 1.1.2 2. ラ bi-/ギ di-

- 1.1.3 3. ラ tri- /ギ tri-

- 1.1.4 4. ラ quadr- /ギ tetra-

- 1.1.5 5. ラ quinqu- /ギ penta-

- 1.1.6 6. ラ sexa- /ギ hexa-

- 1.1.7 7. ラ septa- /ギ hepta-

- 1.1.8 8. ラ octa- /ギ octa-

- 1.1.9 9. ラ nona- /ギ ennea-

- 1.1.10 10. ラ deca-, deci- /ギ deca-

- 1.1.11 100. ラ centi- /ギ hecto-

- 1.1.12 1000. ラ milli- /ギ kilo-

- 1.1 数字には、ラテン語からのものと、ギリシャ語からのものがあります。

- 2 接頭辞 (pre-fix)「前に」「くっつく」

- 3 否定

- 4 方向。場所。

- 4.1 in-, en-, inter-, intro-, entra-「中」「内」

- 4.2 inter-「間」「互いに」

- 4.3 ex- (ec-), extra-,「外」「から」「全く」

- 4.4 epi-, ep-, eph-「上」「外」<ギリシャ語

- 4.5 ad-「at (に) 」「to (へ) 」「変化・付加・完成・開始・近似・強意など」ac- (cの前) <ラ ad

- 4.6 アドレナリンとエピネフリン

- 4.7 ob-「反対」「向かう」「上」「完全」「邪魔」

- 4.8 super-, supra-「上」

- 4.9 sur-「上」

- 4.10 sub- 「下」「副」

- 4.11 infra-「下の」「下位区分の」

- 4.12 ultra-「超」

- 5 音 (擬声語、擬態語)

- 6 接尾辞 (suf-fix)「下に」「くっつく」

- 7 擬声語 (めずらしい)

- 8 こぼれ話「ロマンス語」

- 9 体

- 10 形

- 11 動作

- 11.1 capt-, -ceive, -cept, -ceipt「取る」<ラ capiō, captō

- 11.2 ceed, cede「行く」<ラ cēdō

- 11.3 cide「落ちる」<ラ cadō→-cidō

- 11.4 cide「切る」「打つ」「倒す」<ラ caedō

- 11.5 dict「言う」<ラ dicō, dictō

- 11.6 -fy, -fice「する」「作る」<ラ faciō

- 11.7 ori-「立つ」「現れる」「生じる」<ラ orior

- 11.8 pend-, pens-「ぶらさがる」「つるす」<ラ pendō, pēnsum

- 11.9 -tain「持つ」<ラ teneō

- 11.10 vid-, vis-「見る」<ラ videō, vīsum

- 11.11 vive「生きる」<ラ vīvō

- 12 コーヒーブレイク

- 13 神さま

- 14 その他アルファベット順

- 15 オーストラリアとオーストリア

- 16 こぼれ話「ロマンス語」その2

- 17 仮定法過去「If I were a bird. (鳥だったらなあ~) 」

- 18 breakfastは「断食破り」

- 19 おじさんオススメの記事

- 20 注目の記事

- 21 話題の記事

- 22 人気の記事

どこの国の言葉も、しょせんはパーツ (部品) の組み合わせです!

「印欧祖語」「インド・ヨーロッパ語」「比較言語学」

- 順番に読む必要はなく、好きなところから好きなだけ読んでください。上の「目次」を開いてみてください。

- 中学生より上の人向けの内容です。

- 英語や語学の専門書、専門サイトはたくさんあるのでそちらにお任せします。

ここでは英語に限らず、いろんな言葉に興味を持ってもらえるような内容を目指します。 - それから、英語は特別な言葉ではなく、世界中にある言葉の1つにすぎないということ。

また、全く種類の違う日本語でも、人間の考えることは同じだということも書きます。 - なので、脱線もします(^^)

- 量が多いので、思いついたら加えていきます。

例を挙げればキリがなく、一冊の辞書になってしまうので程々にしておきます。 - 重複や、表現の違いなんかもあると思うけどこれを参考にしてくださいね。

- 必ずしも学問的なものではなく、おじさんの感覚的なものもふくみます。

独断と偏見もふくみます。 - なので、単語の正確な意味や、発音は辞書その他で調べてくださいね。

- ランダムに覚えるより、同じパーツの単語をまとめて覚えたほうが、連想して思い出しやすくなります。

① ハイフン (-) は部品をわかりやすくするためにつけています。

したがってハイフネーション (単語を切る位置) に合ってないものもあります。

もともとの単語についているもの、ついていないものもあるので辞書で確認してください。

どちらでもわかりますが、試験では×をつけられてしまう可能性があるので…

② 「<ラ」は元になっているラテン語を示します。

「ギ」ギリシャ語

「フ」フランス語

「ス」スペイン語

「イ」イタリア語

「ポ」ポルトガル語

「ド」ドイツ語

「オ」オランダ語

関連記事はこちら↓

McDonald (マクドナルド) 何で”c”は小文字なの?

Keep out! (外にいなさい) と「立入禁止 (入るな) 」

仮定法過去「If I were a bird. (鳥だったらなあ~) 」

お茶の時間♨ “tea (ティー) “の語源は「茶 (ちゃ) 」

Octopus (タコ) は「8本足」

octo- (8) pus (足) →8本足→タコ

このような数字を表す単語を見てみましょう。

数字には、ラテン語からのものと、ギリシャ語からのものがあります。

1. ラ uni- (<ūnus) /ギ mono-

uni-cycle「1つの」「輪」→一輪車(mono-cycleともいう)

uni-corn「1つの」「角」→ユニコーン (一角獣) 。イッカク。

uni-form「1つの」「形」→同型の。ユニフォーム。

uni-te「1つに」「する」→結合する。合体させる。化合する。

>uni-on「1つに」「すること」→結合。合体。連合。連邦。化合物。

uni-que「1つの」→唯一の。ユニークな。 (<フ unique)

uni-son「1つの」「音」→同音。調和。一致。ユニゾン。斉唱。

uni-t「1つの」→単一体。一個。一人。単位。

mono-chrome「1つの」「色」→単色。白黒。

mono-rail「1つの」「レール」→モノレール。単軌。

mono-tone「1つの」「音」→単調。一本調子。

mono-plane「1つの」「羽根」→単葉機 (1枚羽の飛行機) 。

mono-cycle「1つの」「輪」→一輪車(uni-cycleのほうが一般的)

mon-ocular「1つの」「目」→単眼の。一眼の

mono-log(ue)「1つの」「言葉」→モノローグ。独白。一人芝居。

2. ラ bi-/ギ di-

bi-cycle「2つの」「輪」→自転車 (二輪車)

bi-metal「2つの」「金属」→バイメタル (2種類の金属を貼り合わせたもの)

bi-lingual「2つの」「舌」→ (個人の能力として) 2カ国語を話す

bin-ocular「2つの」「目」→双眼鏡

bi-athlon「2つの」「競技」→バイアスロン。クロスカントリースキーと、ライフル射撃が一般的だが、「2種競技」という意味なので、2つの種目であればなんでもいい。

di-lemma「2つの」「大前提」→ジレンマ。

di-ode「2つの」「道」→ダイオード。二極真空管

di-glossia「2つの」「舌」→ダイグロシア。 (地域として) 2種類の言葉を話す。

雅語と俗語もこれにはいります。

文章語と日常会話用語です。

カナダのように英語とフランス語を公用語としてつかっているところも指します。

bi-lingual (バイリンガル) とちがうのは、個人レベルでは片方しか話せない人もいるということです。

あくまで地域、社会としてつかっているということです。

ちなみに3カ国語以上は「poly (たくさんの) -glossia ポリ・グロシア」といいます。

3. ラ tri- /ギ tri-

tri-cycle「3つの」「輪」→三輪車

tri-angle「3つの」「角」→三角。トライアングル

tri-color「3つの」「色」→3色の。三色旗 (特にフランス国旗)

tri-dent「3つの」「歯」→三叉の (矛) 。

tri-o「3つの」→トリオ。3重奏 (唱) 。

tri-ple「3」「倍」→3倍の。3重の。

tri-athlon「3つの」「競技」→トライアスロン。三種競技。

tri-star「3つの」「星」→三つ星。

4. ラ quadr- /ギ tetra-

quadr-angle「4つの」「角」→四角形=tetragon

quadru-ple「4」「倍」→四倍 (の)

quadri-cycle「4つの」「輪」→ (ペダル式の) 四輪車

tetra-pod「4つの」「足」→四足獣。四足の動物。4脚の椅子、テーブル。テトラポッド

tetra-gon「4つの」「形」→四角形

tetra-hedron「4つの」「面体」→四面体。

飛行場にある風向計。四面体なのでこう呼びます。

5. ラ quinqu- /ギ penta-

quinqua-gen-arian「5つの」「10」「歳の (人) 」→50歳代の (人)

quinqu-ennial「5つの」「年の」→5年ごとの。5年の

penta-gon「5つの」「形」→五角形。ペンタゴン。

penta-gram「5つの」「書いたもの」→五角の星形。=pentacle

penta-tonic「5つの」「音」→五音の

6. ラ sexa- /ギ hexa-

sex-tet(te)「6つの」→六重奏 (唱) 。六人組。

sex-tuple「6つの」「倍」→6倍 (の) 。6拍子。

sexa-gon「6つの」「形」→六角形=hexagon

hexa-gon「6つの」「形」→六角形。ヘキサゴン。

hexa-pod「6つの」「足」→六脚の。昆虫 (の)

7. ラ septa- /ギ hepta-

Septem-ber「7番目の」「月」→9月!

hepta-gon「7つの」「形」→七角形

古代ローマでは3月が1年の始まりだったんでこれで合ってるんだ。

そのあと、1月が1年の始まりになって、9~12月が2カ月ずつずれてしまったんだよ。

そして、うるう年には2月を1日増やして、29日にする。

1年の最後で、暦を調整する月だったんだね!

ラ sexa-/ギ hexa-。ラ septa-/ギ hepta-。のように「ラ s⇔ギ h」の関係があります。他にも、「ラ super⇔ギ hyper」などがあります。

super (スーパー) と hyper (ハイパー) どっちがすごいのか!?

8. ラ octa- /ギ octa-

Octo-ber「8番目の」「月」→10月

octave<ラ octāvus (8番目の) →オクターブ。ドレミソラシド、8つの音で1オクターブだから。

octane オクタン (炭素8個の炭化水素) 。オクタン価 (ガソリンの耐爆性の指標となる。ノッキングの起こりにくさであって、高性能、高出力というわけではない)

9. ラ nona- /ギ ennea-

Novem-ber「9番目の」「月」→11月

ennea-gon「9つの」「形」→9角形

10. ラ deca-, deci- /ギ deca-

Decem-ber「10番目の」「月」→12月

dec-ade 10年

dec-athlon「10の」「競技」→十種競技。デカスロン。

デカスロンという名のアクロバット機です。

はじめての海外旅行 ~ 飛行機の免許とアクロバット ~ はじめてのアクロバット!

deci-liter デシリットル。1/10リットル。 (小学校の算数の授業以外で使うことはない(T_T))

deca-liter デカリットル。10リットル。 (聞いたことないでしょう(^^))

100. ラ centi- /ギ hecto-

cent 1セント (1/100ドル、ユーロ)

centi-meter センチメートル。1/100メートル。

centi-liter センチリットル。1/100リットル。 (これは学校では習わないけど、洋酒にはよく書いてあります。75cl(=750ml))

100 cl (センチリットル) =1000 ml (ミリリットル) =1 l (リットル) です。

単位では、ラテン語は逆数 (1/10, 1/100など) 、ギリシャ語はそのまま倍数 (10, 100など) として使います。

cent-ury 1世紀 (100年) 。

centi-grade「100の」「階段」→摂氏。水の凝固点を0、沸点を100とした温度。摂氏はCelsius (セルシウス) さんという意味。ちなみに、アメリカで使われる「華氏」はFahrenheitさん。

centi-pede「100の」「足」→百足 (ムカデ) 。※漢字でも「百足」と書きますね。

per-cent「につき、ごとに」「100」→パーセント。百分率。

hect-are「100」「アール」→ヘクタール (100アール) 。

hecto-pascal「100」「パスカル」→ヘクトパスカル (100パスカル) 。

1000. ラ milli- /ギ kilo-

milli-pede「1000の」「足」→ヤスデ

milli-on「1000」「大きい」→100万。

mill-ennium「1000の」「年」→1000年。

kilo-meter「1000」「メートル」→キロメートル (1000メートル) 。

接頭辞 (pre-fix)「前に」「くっつく」

pre- 「前」<ラ prae

pre-fix 「前に」「くっつく」→接頭辞。

pre-dict 「前に」「言う」→予言する。dict<ラ dicō, dictō「言う」

pre-cede「前に」「行く」→先立つ。先導する。先行する。優先する。<ラ prae-cēdō

pro-「前」「代わり」<ラ pro

pro-ceed「前」「行く」→前進する。<ラ prō-cēdō

>pro-cess (名詞形) 「前進」<ラ prō-cēssus

>pro-cess-ion (名詞形) 「行進」「行列」<ラ prō-cēssiō

re-「再び」 (これはみなさんよくご存知ですね)

re-play 「再び」「行う」→やり直す。

re-cover 「再び」「覆う」→覆い直す。張り替える。

re-turn 「再び」「回る」→戻る。

re-member 「再び」「member≒memory 記憶、思い出」→思い出す。覚えている。

re-mind「再び」「心、記憶」→思い出させる。

re-ceive「再び」「取る」→受け取る。

re-vive「再び」「生きる」→生き返る。よみがえる。

英語にも日本語と同じように「同音異義語」がたくさんあります。「はし」 (箸、橋、端) のように。

「後ろに」

rear「後ろ」「後ろに」「後ろの」

re-cline 「後ろに」「傾ける」→ (座席を) 後ろに倒す。もたれる。寄りかかる。横になる。<ラ re-clīnō

re-wind 「後ろに」「巻く」→ (テープなど) 巻き戻す。

re-move 「後ろに」「動かす」→取り去る。はがす。

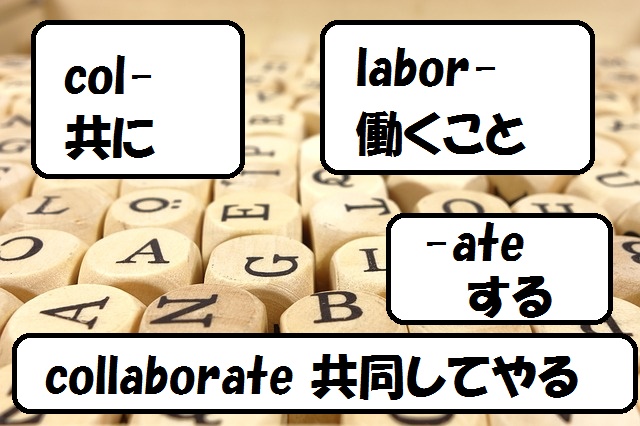

com-「共に」「全く」<ラ co-, com-, cum-

com- (b, p, mの前)

col- (lの前)

col-labor-ate「共に」「働く」→協働する。いわゆる「コラボ」!

cor- (rの前)

cor-respond「共に」「応じる」→ 一致する。

co- (母音、h, gnの前)

co-education「共」「教育」→共学

co-pilot「共」「操縦士」→副操縦士。コーパイ

co-driver「共」「運転手」→交替運転手。ラリーでナビゲーターをこう呼びます。道案内だけでなく、いざという時は運転もするからです。

co-operation「共に」「働くこと」→協力。協同。

con- (その他)

con-centr-ic(-al)「共に」「中心」「の」→同一中心の。同心円の。

⇔ec-centr-ic「外の」「中心」「の」→中心を異にする。普通でない。風変わりな (人)

「コーポレイション」と「コウアポレイション」???

似てるけど、別物です。

corporation「コーポレイション」は一般的によく聞く言葉で、「法人」「株式会社」などを指します。

cooperation「コウアポレイション」は普通は聞きませんね。「協力」「協同」という意味です。「生協 (生活協同組合) 」の「コープ (co・op) 」はこの略です。

cooperationは「co- (共に) 」から成る言葉ですが、

corporationのほうは、ラテン語 corpus (体) から作られた言葉で、「団体」を表します。

corp-「体」<ラ corpus (体。死体)

corp-oration「体」「もの (名詞語尾) 」→法人。株式会社

corps「体」→軍団。団体。※発音は、「コア」。フランス語から来ているので語末のpsは読みません。 (<フ corps「体」)

de- (複数の意味があります)

「下に」「降りる」

de-cline「下に」「傾く」→傾く。下を向く。 (頭を) がっくり垂れる。 (丁寧に) 断る。

cline<ラ clīnō「傾いている」

「取り去る」「から」「離れて」

de-frost「取る」「霜」→霜取り。除霜。

>de-frost-er「取る」「霜」「もの」→霜取り装置。 (車の) デフロスター。

de-bug「取る」「虫」→除虫。…から虫を取り除く。デバッグ。発音は「ディーバグ」

de-tox「取る」「毒」→「解毒」<de-toxificationの省略形

de-rive「から」「川」→ (本源から) 引き出す。

de-caffe-in-ate「取る」「カフェイン」「する」→カフェインを取り除く。

「完全に」「強意」

de-monstrate「完全に」「示す」→デモンストレート。実際にやってみせる。

monstrate<ラ mōnstrō

>de-monstrat-ion「デモンストレーション」

de-clare「完全に」「明らかにする」→はっきり言う。言明する。宣言する。公表する。

>de-clara-tion「宣言」「発表」

「否定」「逆転」

de-code「戻す」「暗号」→ (暗号を) 解読する。 (変調された信号を) 復調する。

⇔en-code「暗号にする」

de-scend「逆」「登る」→下る。降りる。<ラ scandō (登る)

⇔a-scend「登る」

de-celerate「逆」「加速する」→減速する。

⇔ac-celerate「加速する」celerate<ラ celerō「速める」「急ぐ」

否定

in-「無」「不」「否」「非」

lの前では、il-。rの前では、ir-。b, m, pの前では、im-。になります。

in-dependent「しない」「依存する」→独立する。

in-correct「不」「正しい」→間違った。

in-credible「ない」「信じられる」→信じられない。→ (信じられないほど) すごい。

≒un-believable

il-legal「非」「合法な」→違法な。 (<ラ lēx, lēgis「法」)

ir-regular「不」「規則的な」→不規則な。 (例:イレギュラー バウンド)

un-「無」「不」「否」「非」

un-believable「ない」「信じられる」→信じられない。

≒in-credible

un-able「ない」「できる」→できない。

un-comfortable「ない」「心地よい」→心地悪い。

contra-, counter-「逆」「反」「抗」

contra-dict「反」「言う」→否定する。反対する。逆らう。矛盾する。

contr-ary「反」「の (形容詞語尾) 」→反対の。

contra-clockwise「反」「時計回り」=counter-clockwise

contra-st「反対に」「立つ」→対照する。対比する。正反対のもの。コントラスト。

方向。場所。

in-, en-, inter-, intro-, entra-「中」「内」

in-は、lの前では、il-。rの前では、ir-。b, m, pの前では、im-。になります。

in-side「内」「側」→内側。

inter-ior「内」「より~ (比較級) 」内側の。インテリア (室内装飾) 。⇔exter-ior 外側の。エクステリア (外構) 。

entr-ance「中」「こと」→入ること。入り口。

inter-「間」「互いに」

inter-act「間」「行う」→相互に作用する。互いに影響し合う。

inter-cept「間」「取る」→途中で取る。横取りする。遮る。-cept<ラcapiō (取る。つかむ)

inter-change「互いに」「かえる」→互いにやり取りする。交換する。入れ替える。置き換える。

inter-face「間」「面」→ (二者間の) 境界面。界面。中間面。接点。

inter-fere「互いに」「殴る」→邪魔する。妨げる。干渉する。-fere<ラferiō (殴る)

inter-nation-al「間」「国」「の」→国と国の間→国際的な。

enter-tain「互いに」「持つ」→もてなす。楽しませる。歓待する。

ICBM (inter-continental ballistic missile) 「大陸間弾道弾」なんて物騒なものもあるね。

ex- (ec-), extra-,「外」「から」「全く」

exter-ior「外」「より~ (比較級) 」→外側の。エクステリア (外構) 。

ex-ceed「から」「行く」 (出ていく。去る。) →限度を超える。超過する。<ラ ex-cēdō

>ex-cess (名詞形) 超過。過剰。過多。<ラ ex-cēssus

ex-cept「外」「取る」 (取り出す) →取り除く。除外する。…を除いては。<ラ ex-ceptō

ec-centr-ic「外の」「中心」「の」→中心を異にする。普通でない。風変わりな (人)

exo-planet (extrasolar planet) 太陽系外惑星のように exo- になることもありますが数はすくないです。

また o がはいるかどうかに規則性はありません。

epi-, ep-, eph-「上」「外」<ギリシャ語

epi-center「上」「中心」→震央 (震源の真上) 。

epi-log(ue)「外」「言葉」→結びの言葉。終幕。納め口上。エピローグ。

epi-sode (ギ 間に入るもの) →挿話。エピソード。

epi-nephr-ine「上」「腎臓」「 (化合物名) 」→エピネフリン。副腎髄質ホルモン。=アドレナリン!

⇔ad-ren-al-ine「の近くに」「腎臓」「の」「 (化合物名) 」→アドレナリン。

ad-「at (に) 」「to (へ) 」「変化・付加・完成・開始・近似・強意など」ac- (cの前) <ラ ad

ad-apt「へ」「合わせた」→合わせる。適合させる。順応する。

アドレナリンとエピネフリン

「アドレナリン」は昔からよく聞きますね。

一方、ほとんどの人は聞いたことがない「エピネフリン」。

どちらも同じものですが、日本やヨーロッパでは、「アドレナリン」

アメリカでは「エピネフリン」が使われる傾向があります。

それはアメリカ人の研究者が付けた名前だからです(^^)

アドレナリンとエピネフリンについてはこちらでも書いてます。↓

運動アレルギー (食餌依存性運動誘発アナフィラキシー) ~食べてすぐ動くと「じんましん」が出る!?

ob-「反対」「向かう」「上」「完全」「邪魔」

oc-c, of-f, og-g, op-p / o-m / os-c, os-t

ob-struct「反対して」「建てる」→ (道を) 塞ぐ。妨害する。

ob-stacle「反対して」「立つ」→障害物。邪魔物。

oc-cult「上に」「隠す」→秘密の。神秘的な。見えない。[医]潜血がある。

super-, supra-「上」

super-able「上に」「できる」→征服[克服]できる

⇔in-superable「否」「克服できる」→克服できない。

superb「すばらしい」「すてきな」

super-ior「より」「上」→より上位の。より、すぐれて。 (-iorは比較級。「~より〇〇」)

⇔infer-ior「より下の」

super-vis-or「上から」「見る」「人」→監督。管理人。

sur-「上」

sur-face「上の」「面」→表面。

sur-name「上の」「名前」→名字。姓。

sur-vive「上に」「生きる」→生き残る。生き延びる。

次の項の、”r”の前の”sub-“も”sur-“になるので注意!

ややこしや~

ああ、ややこしや~

sub- 「下」「副」

それぞれ、cの前では、suc-またはsus-。

fの前では、suf-。

gの前では、sug-。

pの前では、sup-。

rの前では、sur-。

s、spの前では、su-。になります。

もちろん例外あり。

sub-marine 「下に」「海」→潜水艦。

sub-way 「下に」「道」→地下鉄

suc-ceed 「下に」「行く」→後を継ぐ。

suf-fer 「下に」「運ぶ」→苦しむ。耐える。

sug-gest 「下に」「運ぶ。ふるまう」→提案する。暗示する。

sup-port 「下に」「運ぶ」→支える。

sur-rogate 「下に」「たずねる」→代わりのもの。代理人。

sus-pect 「下に」「 (-spect)見る」→感づく。怪しむ。

infra-「下の」「下位区分の」

infra-structure「下の」「構造」→基礎。下部構造。電気・水道・鉄道・学校・工場などの文明社会の基本設備。

infra-red「下の」「赤」→赤外線 (の) 。〈略〉IR。

>infrared rays (赤外線) 、infrared radiation (赤外線放射)

infra-sound「下の」「音」→可聴下音響。超低周波音。16Hz以下。一般的には20Hz以下は聞こえないことになっていますが。

〈形〉infra-sonic

infra-lapsa-rian-ism「後の」「<ラ lāpsus 滑り落ちること」「人」「主義、論」→堕罪後予定論

⇔supra-lapsa-rian-ism (堕罪前予定論) というのもあります😅

ultra-「超」

ultra-violet「超」「紫」→紫外線 (の) 〈略〉UV。これはもう化粧品のCMや車の窓ガラスなどでおなじみですね。

ultra-sound「超」「音」→超音波。super-sonic (超音速の) とつかいわけています。

ultra-basic「超」「塩基の」→超塩基性の

base

これは「基礎」「土台」という意味です。

だから「基」なんだけど「き」ではわかりにくいので、日本では化学でつかうときは「塩基 (えんき) 」と訳しました。

この訳語は誤解を招きます。

「塩 (えん) 」とはいわゆる「食塩」のことではありません。

「酸」の対義語で「アルカリ」とも呼ばれます。

音 (擬声語、擬態語)

sl-「スルっ」→「滑る」

slip「滑る」

slick「滑らかな」「すべすべした」

slick tire「スリックタイヤ」レース用の溝のないツルツルのタイヤ。

slide「滑る」

sled「ソリ」

sleigh「ソリ」

st-「スト」「スタ」→「止まる」「立つ」<ラ stō

stop「止まる」

stay「とどまる」

stand「立つ」

state「 (立っている) 状態」

>estate「地所」「財産」「不動産」

>status「立っている状態」→地位。身分。<ラ status

>statue「立てられたもの」→彫像。塑像。

>stat-ion「立つ」「こと」→場所。持ち場。身分。地位。駅。

stance「立場」「姿勢」

still「静止した」「動かない」

sti-「刺す」

sting「刺す」<ラ stinguō

stick「刺す」「棒切れ」

stimulate「刺激する」<ラ stimulō

接尾辞 (suf-fix)「下に」「くっつく」

-able, -ible「できる」「適する」

abil-ity「できる」「こと」→できること。能力。

wash-able「洗う」「できる」→洗える。

ed-ible「食べる」「できる」→食べられる。食用に適する。<ラedō (食べる)

leg-ible「読む」「できる」→ (文字が鮮明で) 読める。

⇔il-legible「 (字が汚くて) 読めない」

-ient「な (形容詞語尾) 」「なもの (名詞語尾) 」

suf-fic-ient「充分」「な」

grad-ient「等級」「の」→勾配

-in(e)「化学物質」「成分」

tox-in「毒」「成分」→毒 (素)

caffe-in(e)「コーヒー」「成分」→カフェイン (コーヒーから抽出された成分)

the-in(e)「茶」「成分」→テイン (茶から抽出された成分。じつはカフェインとまったくおなじ物質だった。英語の発音はサイン)

-wise 「方向」「方法」

clock-wise 「時計」「方向」→時計回りに。ちなみにcounter-clockwiseは「反時計回り」

other-wise 「他の」「方法」→別の方法で。さもなければ。

擬声語 (めずらしい)

murmur (マーマー) 「ささやく」「ブツブツ言う」

ちなみにスペイン語ではmurmurar (ムルムラール) といいます。

ドイツ語では murmeln (ムアメルン) 。

擬声語は擬音語ともいいます。

こぼれ話「ロマンス語」

ロマンス語については、こちらのページに書いてあります。↓

- ロマンス語とは?

- 英語とラテン語の関係

- ノルマン・コンクエスト (ノルマン人による征服)

- 英語は肉になるとなんで名前が変わるの? (cow「牛」→beef「牛肉」など)

- ゲルマン語とラテン語

- 日本語も、半分以上が外国語!

体

cap-「頭」<ラ caput

cap「頭」→帽子。キャップ。

cap-tain「頭」→ (船) 頭。船長。キャプテン。

cap-it-al「頭」「の (形容詞語尾) 」→大文字。首都。資本。

chap-ter「頭」「のもの (名詞語尾) 」→重要な一区切り。章。総会。

chief「頭」→頭 (かしら) 。長。 (<フ chef シェフ。頭。長。料理長)

man-, -main-, 「手」<ラ manus

manu-al「手」「形容詞語尾」→手の。手引書 (マニュアル)

man-ner「手」「の」→やり方。方法。→良いやり方、方法を「マナー」「行儀」「作法」と呼ぶようになった。マナーが悪いという表現もありますね。

manu-fac-ture「手」「作る」「こと」→製造。手工業。

mani-pul-ate「手」「満たす」「する (動詞語尾) 」→手で巧みに操る。操縦する。

man-(o)euver「手」「働く」→ (船、自動車、飛行機などの) 巧みな操縦。巧みに操る。

main-tain「手」「持つ」→維持する。保つ。

man-age「手」 (<イタリア語 maneggiare) →手で扱う。なんとかする。馬を御する。調教する。

manège 馬術。調教術。

mani-cure「手」「手入れ」→マニキュア。

ped-, -pus, -pod「足」<ラ pēs, pedis

ped-al「足」→ペダル。/足の (この場合、発音は「ピードル」になります)

ped-estrian→歩行者 (<ラ 「徒歩で」)

pedi-cure「足」「手入れ」→足治療。ペディキュア。

centi-pede「100の」「足」→百足 (ムカデ) 。※漢字でも「百足」と書きますね。

milli-pede「1000の」「足」→ヤスデ

octo-pus「8つの」「足」→タコ。

tri-pod「3つの」「足」→三脚。

tetra-pod「4つの」「足」→四足獣。四足の動物。4脚の椅子、テーブル。テトラポッド

pter(o)-, -pterous「羽」「翼」<ギ pterón (英語ではギリシャ語起源の頭の「p」は読みません! 黙字です )

pter-an-odon「羽」「ない」「歯」→「歯のない羽」→プテラノドン (翼竜)。英語ではテラノドン。

ptera-saur「羽」「とかげ」→翼竜類

helico-pter「螺旋」「羽」→ヘリコプター。

hemi-ptera 「半分の」「羽」→半翅目。カメムシ目

形

helico-「螺旋」<ギ hèlix

helico-pter「螺旋」「羽」→ヘリコプター。

helico-bacter「螺旋」「バクテリア」→ヘリコバクター。とくにピロリ菌。

動作

capt-, -ceive, -cept, -ceipt「取る」<ラ capiō, captō

catch「取る」

capt-ure「つかまえる」「こと」→捕まえる。捕獲。

capt-ion「つかまえる」「こと」→見出し。表題。

re-ceive「再び」または「後ろに」「取る」→受け取る。

>re-ceipt (receiveの名詞) 受け取り。レシート。

>re-cept-ion (receiveの名詞) 受け取ること。接待。もてなし。歓迎。レセプション。

inter-cept「間」「取る」→途中で取る。横取りする。遮る。

ex-cept「外」「取る」 (取り出す) →取り除く。除外する。…を除いては。<ラ ex-ceptō

同じreceiveの名詞なのに、receiptはpを読まず、receptionはpを読みます。

なぜでしょう?

receiptの元になるフランス語が英語に入ってきたときは”p”はありませんでした。

あとになって語源のラテン語に”p”が入っているので、真似して英語にも入れたけど発音はそのままで”p”は読まないんです。

このように読まない文字を「黙字 (もくじ) 」といいます。

このように読まない文字を「黙字 (もくじ) 」といいます。

黙字についてはこちらにも

super (スーパー) と hyper (ハイパー) どっちがすごいのか!?

ceed, cede「行く」<ラ cēdō

pre-cede「前に」「行く」→先立つ。先導する。先行する。優先する。<ラ prae-cēdō

pro-ceed「前」「行く」→前進する。<ラ prō-cēdō

suc-ceed「下」「行く」→後を継ぐ。続いて起こる。成功する。

ex-ceed「から」「行く」 (出ていく。去る。) →限度を超える。超過する。<ラ ex-cēdō

>ex-cess (名詞形) 超過。過剰。過多。<ラ ex-cēssus

cide「落ちる」<ラ cadō→-cidō

ac-cid-ent「に」「落ちる」「こと」→…に降りかかる→事故。偶然の良くない出来事。<ラ accidēns

in-cid-ent「に」「落ちる」「こと」→…に降りかかる→ (アクシデントの一歩手前の) 小事件。

oc-cid-ent「に」「落ちる」「こと」→日が落ちる場所。日が沈む場所。西洋。 (固有名詞としては通常 the Occident) <ラ occidēns

cide「切る」「打つ」「倒す」<ラ caedō

de-cide「完全に」「切る」→決める。決心する。判決を下す。

>de-cision「完全に」「切る」「こと」→決断。決心。

sui-cide「自分」「倒す」→自殺する。

dict「言う」<ラ dicō, dictō

pre-dict「予め」「言う」→予言する。

dict-at-ion「言う」「する」「こと」→口述。書き取り。命令。

dict-ion「言う」「こと」→言い回し。言葉づかい。<ラ dictiō

dict-ion-ary「言う」「こと」「…に関するもの (名詞語尾) 」→辞書

contra-dict「反」「言う」→否定する。反対する。逆らう。矛盾する。

-fy, -fice「する」「作る」<ラ faciō

satis-fy「充分」「にする」→満たす。満足させる。

suf-fice「下に」「する」→充分である。事足りる。満足させる。

>suf-fic-ient (形容詞語尾) 「充分な」「足りる」

ori-「立つ」「現れる」「生じる」<ラ orior

ori-ent「 (日が) 昇る」「状態」→東洋 (の) (通常 the Orient) / 東を向く→正しい方向に合わせる。→orientation オリエンテーション

origin <ラ origō「起源。由来。祖先」→起源

pend-, pens-「ぶらさがる」「つるす」<ラ pendō, pēnsum

pendant「ぶらさがる」「もの」→ペンダント

pendulum「ぶらさがる」「もの」→振り子

sus-pend「下に」「ぶらさがる」→ぶらさがる。

>sus-pend-er「下に」「つるす」「もの」→ズボン吊り。

>sus-pense「下に」「ぶらさがる」「こと」→宙ぶらりん。サスペンス (精神的にどっちつかずで宙ぶらりん) (suspendの名詞形)

>sus-pension「下に」「ぶらさがる」「もの」→吊るすこと。サスペンション (車の懸架装置) 。

ap-pend-ix「近くに」「ぶらさがる」「もの」→付録。盲腸 (虫垂)

de-pend「から」「ぶらさがる」→頼る。依存する。

>de-pend-ent「から」「ぶらさがる」「形容詞、名詞語尾」→頼っている。依存している。 (また) 依存している人

>in-de-pend-ent「否」「依存している」→依存していない。独立している。

-tain「持つ」<ラ teneō

main-tain「手」「持つ」→維持する。保つ。

re-tain「後ろに」「持つ」→維持する。保つ。記憶している。

enter-tain「互いに」「持つ」→もてなす。楽しませる。歓待する。

vid-, vis-「見る」<ラ videō, vīsum

video「ビデオ」

visual「視覚の」

>vision「視覚」

>vis-ible「見る」「できる」→見える。

view「視界」

super-vis-or「上から」「見る」「人」→監督。管理人。

vive「生きる」<ラ vīvō

re-vive「再び」「生きる」→生き返る。よみがえる。

sur-vive「上に」「生きる」→生き残る。生き延びる。

vivi-d「生きる」「 (形容詞語尾) 」→生き生きした。はつらつとした。鮮やかな。<ラ vīvidus

コーヒーブレイク

ウインナー・コーヒー

「ウインナー・コーヒー (ソーセージ入りコーヒー? )」についてはこちら

神さま

geo- (土地、地球🌏)

ギリシャ神話の「Gaia, Gaea, Gē (ガイア、ゲー) 」から。

英語では「ジーア」と発音する💦

geo-graphy「地」「書いたもの」→地理学、その本、地誌。英語のハイフネーションでは ge-ography になります。変ですね。

geo-logy「地」「学」→地質学

geo-magnetic 「地」「磁石の」→地磁気の

geo-metry「地」「測ること」→幾何学

幾何という言葉はわかりにくいです。

ほんらいは文字どおり「幾つ (いくつ) 」+「何」の意味で「いくばく」と読み、「どれくらい (の量) ?」という意味です。

だからもともとは「数学」という意味でつかわれていたのですが、文字の意味が忘れられ (というかむかしの人は文字が読めなかったし、漢字の意味など気にしない) 現在の幾何学だけに限定されてつかわれるようになりました。

その他アルファベット順

athl- (賞目当ての) 「競技」「競争」「コンテスト」<ギ âthlos

athl-ete (賞金目当ての) 競技者。

athl-et-ic 競技者の。

bi-athlon「2つの」「競技」→バイアスロン。2種競技。

caco-, kak-「不快な」<ギ κακός (kakós “bad”)

caco-phony「不快な」「音」→ 不協和音

⇔ eu-phony (協和音)

kakisto-cracy「最悪な」「政治」→ 悪徳政治、極悪人政治

<ギ κάκιστος (kákistos, “worst”<κακός の最上級)

<ギ κρατία (kratía, “power, rule, government” 権力、支配、政府)

cand-「白く光る」<ラ candeō, candēscō

candle「ろうそく」<ラ candēla, ス candela, フ chandelle

>candela「カンデラ」明るさの単位。記号 cd

>chandelier (フ「ろうそく立て」) →シャンデリア

>Kandelaar (オランダ語「ろうそく」の意味) →カンテラ。

candid「白光りの」「純白の」→素直な。率直な。腹蔵のない。<ラ candidus

candidate「白衣」→候補者。志願者。 (古代ローマで候補者が「白衣」を着たことから) <ラ candidāta

hap-「運」「偶然」<古ノルド語、古北欧語

hap「運」「偶然」 (=happen)

hap-pen「偶然」「する (動詞語尾) 」→起こる。

hap-py「偶然」「こと」→幸せな。 (もともとはただの「偶然の出来事」を指していたんですね)

mis-hap「悪い」「運」→不運。不運な事故。災難。

hemi-, semi-「半分の」<ラ sēmi-

hemi-はギリシャ語から

semi-はラテン語です。

hemi-ptera 「半分の」「羽」→半翅目。カメムシ目

hetero-「異なる」

hetero-ptera「異なる」「羽」→異翅亜目。カメムシ亜目

えっ?と思いますね。

カメムシはカメムシ目のカメムシ亜目なんです。

ああ、ややこしや~。

ラ modus

これはラテン語の単語で英語ではありません。

ただ、data (datumの複数形) とおなじようにそのまま英語でもつかわれます。

ラ modus (複 modi)

尺。度。

大きさ。限度。

拍子。リズム。

メロディ。旋律。

境界。限度。

抑制。制限。

規則。

流儀。風。方法。

法。 (文法用語) 直説法。接続法。など

mode 方法。様式。流儀。法 (文法用語) 。旋律。旋法 (フラメンコのミの旋法、フリギアモードなど) 。音階。流行の型

moderate (<ラ moderor, moderātus) 中くらいの。程々の。ちょうど良い。

モデレート。〈動詞〉過激な意見やコメントなどを取り除くこと。怒りを鎮めること。

in moderation 適度に。ほどほどに。

moderato

音楽用語のモデラート。

メトロノームにありますね。

これも「中くらいの速さ」という意味です。

なので速さは決まってないのですが1分間に4分音符 (この絵文字ないんだ) が96くらいというのが大方の意見のようです。

modulate (<ラ modulor) 調節する。周波数 (振動数) を (とくに低い方へ) 変調する。

発音が似ているので紛らわしいです。

こちらはモジュレート゜です。

電波の変調方式

AM amplitude modulation 振幅変調

FM frequency modulation 周波数変調

これらは変調方式のちがいで、周波数帯のことではありません。

module (<ラ modulus) 基準寸法。基本単位。組み立てユニット。

modest (<ラ modestus) 謙遜・謙虚な。控えめな。慎み深い。質素な。

modify (<ラ modificō<modus+faciō) 修正する。変更する。加減する。緩和する。修飾する。

>modification 修飾。形容詞が名詞を、副詞が形容詞・副詞や動詞を修飾すること。

>modifier 修飾語。

mood

日本語にもなっている「ムード」

雰囲気という意味でつかわれますが、どちらかというと「悪い」雰囲気につかわれることが多いようです。

いいムードではなく、険悪なムードですね😅

とてもややこしいんだけど、これは古英語の mōd (心、勇気、気分) から来ていて、ラテン語のmodus (法) とはちがいます。

ちなみに形容詞の moody は

憂鬱な。ふさぎこんだ。悲しげな。気分屋の。むら気の。

など悪い意味しかないのでつかわないように。

「ムーディなお店」なんてキャッチコピーをよく見るけど、「雰囲気の悪い陰鬱な店」にちがいありません😄

mode

ところが文法用語の「法」という意味では、mode と mood という2つの形がつかわれます。

もちろん意味はおなじです。

アメリカとイギリスでちがうという話もありますが、こういう話をアメリカ人とイギリス人にすると「いや、イギリスがこっちだよ」と反対の意見が出ることもよくあります。

国や地域性もあるけど個人的なちがいも大きいようです。

岡山や広島で「~だから」というのを「けん」と「けえ」という言いかたがありますが、これも個人差と狭い範囲のちがいが大きく、岡山県内でも隣の町に行くとちがっていて、またその向こうに行くとおなじだったりします。

このように、もともとは mode と mood はべつの言葉でしたが、混乱して mood も「法」という意味でつかわれるようになりました。

モダリティの「の」

日本語でこれほど意味がたくさんあり、よくつかわれる助詞もないですね。

ただ

「幽霊を見ました」というのと

「幽霊を見たのです」ではその人の「気持ち」が大きく変わります。

「の」は日常会話では「ん」に変わるので、

「幽霊を見たんです」というのがふつうです👻

おっと日本語の授業になってしまった。

このモダリティ。

もちろん英語で mode から派生した言葉。

modal 様式の。法の

modality 様式性。法性。

mode「法」から派生したので文法的な「法」という意味なんだけど、

modality というと、

「話者の心的態度」という意味でつかわれます。

学者はわざとむずかしい言葉をつかいたがります。

要するに上に書いたように「気持ち」です。

気持ちを表す言葉としては「の」だけでなく、

「はずだ」

「かもしれない」

のようなものがたくさんあります。

プリン・アラモード

和製英語フランス語です😄

pudding〈英〉プリン

à la mode アラモード゜〈フランス語〉流行の、流行りの

プリンに果物や生クリームなどを盛ったもの。

tox「毒」<ラ toxicō, toxicum

tox-in「毒 (素) 」

>tetrodo-toxin「フグ」「毒」→フグ毒。テトロドトキシン

tox-ic「毒」「の (形容詞語尾) 」→有毒な、中毒の

>toxic-ate「中毒の」「にする (動詞語尾) 」→を薬物中毒にする。名詞 toxication

tox-ify「毒」「にする (動詞語尾) 」→有毒にする (あまり使われない) ⇔de-tox-ify「取る」「毒」「する」→解毒する

>tox-ification 名詞は「被毒」という意味で使われる。

オーストラリアとオーストリア

AustraliaとAustria

カタカナで書いても、アルファベットで書いても紛らわしいですね。

似てるけど、実は意味が全然違うんです。

Australia「南の国」と Austria「東の国」

「印欧 (インド・ヨーロッパ) 語族」

インドとヨーロッパ。

ずいぶん離れてるのに何で? と思いますが、古代インドのサンスクリット語とラテン語、ギリシャ語はとてもよく似ているのです。

この言葉がどこで生まれ、どのように広がったのかは謎ですが、関連があることは間違いなさそうです。

こぼれ話「ロマンス語」その2

ロマンス語についてはこちら↓

仮定法過去「If I were a bird. (鳥だったらなあ~) 」

この辺から特に「英語って難しいな~」「なんで未来のことなのに過去形を使うんだろう? 」と思い始めます。

日本語でも

「明日雨が降ったら、運動会は中止です」って言うじゃない?

仮定法過去についてはこちらをご覧ください。↓

仮定法過去「If I were a bird. (鳥だったらなあ~) 」

breakfastは「断食破り」

breakfastは「朝食」という意味ですが、

breakは「破る」、fastは「断食」という意味なんです。

(ド fasten)

たしかに人にもよりますが、夜8時に晩ごはんを食べて、翌朝8時に朝ごはんを食べたら、12時間は「断食」してるわけです(^^)

面白いのは、英語だけではなく、

スペイン語のdesayuno (デサジューノ)

des- (英語のdis-。否定を表す) + ayuno (断食)

フランス語のle petit déjeuner (ルプティデジョネ)

dé- (英語のde-, dis-。否定を表す) + jeûne (断食)

も同じく「断食破り」という意味です。

ややこしいんだけど、フランス語のdéjeunerは「昼食」。

le petitは「小さな」で、「小さな断食破り」は「朝食」なんです。

英語 ~ 一覧