目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「やりもらい」「授受」「表現」

やりもらい表現

これは敬語もふくんだ、日本語のチョーむずかしい表現であり、概念です。

外国人に理解しがたいのはともかく、最近は日本人もとてもまちがいが多いので気になります。

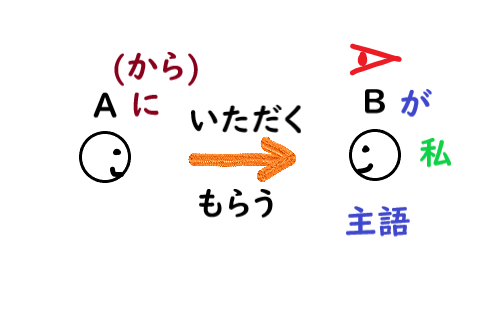

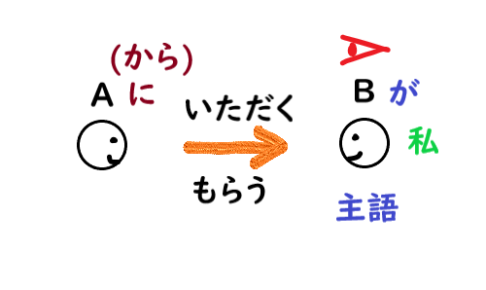

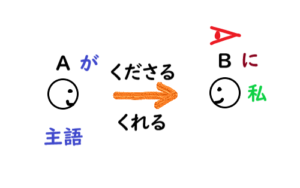

言葉で説明するとわかりにくいので絵にしてみました。

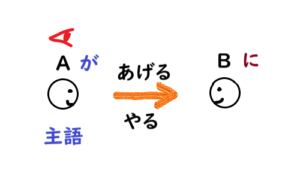

主語と視点がポイント!

A → B

これから3つの絵について説明しますが、AからBに向かって、物が移動したり、動作・行為が働いたりすることはすべておなじです😮

ポイントはこの2点です。

「主語は誰か?」

「視点を誰に置いているか?」

これがわかれば違いがわかり、使い分けもできるようになります。

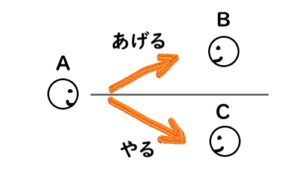

そしてオレンジの矢印の下がふつうの (場合によっては見下した) 言いかた。

上が尊敬語と謙譲語です。 (このちがいもむずかしいですね💦)

3種類の主語と視点 × 2種類 (普通形と丁寧・尊敬・謙譲) で、都合6通りあります。

また、文例のように物の移動があるので、ふつうは直接目的語の「~を」がはいります。

行為の場合は物が移動しない場合もあるので「~を」のない文章もあります。

物が移動する対象は間接目的語なので「~に」がつきます。

基本的な文章は

「AがBに物をやる」です。

語順は

「Aが物をBにやる」になることもあります。

意味はどちらもおなじです。

主語の「Aが」はふつうは言いません。

また「Aは」になることもありますが煩雑になるので、ここでは「Aが」に統一します。

また、ふつうは「あげた」「くれた」のように過去形でつかうことが多いですがここでは現在形 (辞書形) で書きます。

直接目的語が前になるか、間接目的語が前になるかは決まりがありませんが、自然な日本語としてどちらが前になるかだいたいパターンがあります。

英語なら

I’ll give it to you. と

I’ll give you it. のどちらでもかまわないのとおなじです。

英語の場合は、間接目的語の you が後ろに行くと、to をつけなければならないというちがいがありますが、日本語ではつねに「を」と「に」がつくので、どちらが前でも変わりません。

① 与える (授ける)

A (人) → B (人、動物)

主語はA、

視点もAにあります。

A:私でも、他の人でも誰でもいい

B:人、動物。ただし「私 (自分) 」を除く。

Bが「私」の場合は「くれる / くださる」を使うので注意! (後述)

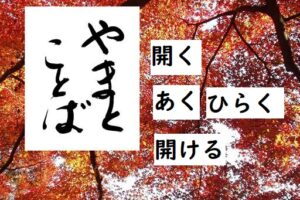

やる (目下の者や動物に)

物

(私が) メダカに餌をやる。

(お母さんが) 子どもにお年玉をやる。

日本語ではふつう主語を言いませんが、ここでは「主語は誰か?」がとても重要なのでつけています。

主語を言わないために混乱が起きます。

行為

(私が) トマトに傘をかけてやる。 (トマトは雨に弱いので)

(お母さんが) 子どもに布団をかけてやる。

これらは「わざわざしてあげる」という意味を持たない場合はつぎのようになります。

トマトに傘をかける。

子どもに布団をかける。

特殊な例

(彼が) 犬を家に入れてやる。

日本語ではこの形もあるので注意が必要です。

日本人なら文法を考えずに当たりまえに作って話す文章ですが、じつはこの文章は上の2つの例文と構造がちがいます。

子どもに 布団を に:間接目的語。を:直接目的語 なのに対して、

犬を 家に を:直接目的語。に:副詞句 です。

子どもに が動作の対象なのに対して、

家に は移動する場所・方向を表す副詞句です。

たまたまべつの意味の「に」がつかわれたので、よけいまぎらわしいことになっています。

この例では、「犬に何かを与える」のではなく、「犬本体」を移動するという点で上の例と助詞の意味や働きが変わります。

このちがいは、あとで述べるほかの表現でも出てきます。

このように動作の対象が直接目的語になるときは「を」をつかいます。

例:

子どもの頭を撫でてやる。

バイクを洗ってやる。

テ形+やる

行為の場合は「動詞のテ形+やる」です。

ほかの、あげる、くれる、くださるなどもすべておなじ形です。

現代では目下の者や動物に対しても「あげる」をつかうようになりつつあります。というかなっています。

対象に対する尊敬の意味ではなく、ていねいな表現としてです。

あげる (丁寧。目上の人に)

「あげる」はそもそも「上げる」の意味です。

自分は下に、相手を上に置いているのです。

物

(私が) 母にプレゼントをあげる。

(彼女が) 彼にマフラーをあげる。

行為

(私が) 母の肩を叩いてあげる。 (直接目的語)

(彼女が) 彼にマフラーを編んであげる。

もとは尊敬語だったんだけど、丁寧語としてつかわれるようになったので、尊敬の気持ちを表したいときは「差し上げる」をつかいます。

② 受ける (1) 主語は他人。受けるのは「私」視点も「私」~ 尊敬語

A (人) → B (私)

主語はA、

視点はB (私) にあります。

A:他人。2、3人称

B:「私 (自分) 」にかぎる。

Bは「私」にかぎります。

「私」には、自分に属する人・物・場所などをふくみます。

いわゆるウチソトの「ウチ」です。

受けるのは「私」に決まっているので「私に」はふつう言いません。

自分に属するものの場合はそれを言います。

受けてうれしいこと (恩恵)

「私」に物や行為が来るのですが「受けてうれしいこと」にかぎります。

うれしくないときは「される」をつかいます。

いわゆる「迷惑の受け身」です (後述)

くれる

物

彼が (私に) 指輪をくれる。

おじいさんが (私の) 子どもにお年玉をくれる。

「くれる」をつかうのは「自分の」子どもだから。

よその子どもには「くれる」はつかわない。

よその子どもなら「あげる」をつかう。

おじいさんが (となりの家の) 子どもにお年玉をあげる。

行為

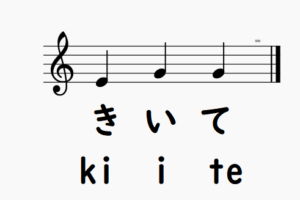

彼女が (私に) マフラーを編んでくれる。

孫が (私の) 肩を叩いてくれる。 (直接目的語)

くださる (尊敬語。目上の人から)

そもそも相手が上で、自分を下に置いて「下さる」の意味です。

これは主語が相手なので尊敬語です。

物

先生が (私に) 辞書をくださる。

社長が (私に) 特別休暇をくださる。

行為

先生が (私に) わからないところを教えてくださる。

親切な方が (私の) 荷物を持ってくださる。 (直接目的語)

丁寧な依頼 (ください)

もともとは「下さりませ (くださりませ) 」という命令形が「くださいませ」と音便変化し、さらに省略されて「ください」になりました。

自発的に相手が自分に「してくださる」のではなく、自分から求めるときにつかいます。

どうぞ、おはいりください。

ゴミを捨てないでください。

ご免下さい。 (ほんらい「許してください」という意味ですが、軽い挨拶の意味でつかわれています)

もちろん物にもつかいます。

コーヒー、ください。

お金をください💦

雑な命令・依頼では、「~を (して) くれ」「してくれる (か) ?」と言いますね。

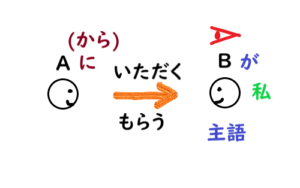

③ 受ける (2) 主語は「私」受けるのも「私」視点も「私」~ 謙譲語

さあ、これがいちばん助詞をまちがえる言葉です。

A (人) → B (私)

主語はB (私) 、

視点もB (私) にあります。

A:他人。2、3人称

B:「私 (自分) 」にかぎる。

Bは「私」にかぎります。

上の「くれる」「くださる」とまったくおなじです。

ただ1つちがうのは「主語が私」であることです。

これがとても重要です。

受けるのは「私」に決まっているので「私が」はふつう言いません。

この主語である「私が」を言わないことで「くれる / くださる」と混同します。

最近、母語話者の日本人でもこの誤用がとても多いので気になります。

自分の意思に関係なく、動作者 (他人) の意思でその行為がなされる場合 (受身) と、

自分の意思で動作者 (他人) にさせる2通りがある。 (使役)

受身の一種

「やる / あげる」「くれる / くださる」は動作主Aが主語なので「与える (give) 」の構造です。

それに対して「もらう / いただく」は動作を受ける方B (私) が主語なので、文法的には能動態ですが受身の構造になります。

「与えられる (be given) 」あるいは消極的に「得る (take, get) 」のです。

だから、動作主Aには受身とおなじく「に」をつかうところがミソです。

例文はこの下に書きます。

受けてうれしいこと (恩恵)

もらう

物

(私が) 彼に指輪をもらう。≒彼に指輪を与えられる。

(私が) おじいさんにお年玉をもらう。≒おじいさんにお年玉を与えられる。

おなじことを「くれる」で言うとこうなります。

おじいさんが (私に) お年玉をくれる。

「が」と「に」がどこについているか注意してよく見てください。

また「に」は「から」に置き換えることもできますが、英語の from の直訳や考えかたからつかわれるようになったと思われます。

I was given a ring from him. (He gave me a ring. / He gave a ring to me.)

これも動作の方向と主語の関係から「受身」であると感じるからですね。

行為

(私が) お母さんにおもちゃを買ってもらう。

(私が) 孫に肩を叩いてもらう。

(私が) お父さんにおもちゃを直してもらう。

いただく (謙譲語。目上の人から)

これは主語が「私」なので謙譲語です。

物

(私が) 先生に辞書をいただく。

(私が) (雇い主に) お暇 (いとま) をいただく。

行為

・受身

(私が) 隣の方に荷物を預かっていただく。

→たまたま私が留守で不可抗力で、頼んだわけではなく、隣の方が自発的に荷物を預かってくれた。

・使役・依頼

(私が) 先生に来ていただく。

→ふつうの表現にすると「先生を来させる」です。

先生が自発的に自分の意志でかってに来たのではなく、私が先生に来るように頼んだんです。

(私が) 部長に結婚式に来ていただく。

これも混乱の原因でしょうか。

「に」が重なるので変な感じがしますが2つの「に」は意味と働きがちがいます。

部長に:副詞句? (悩ましいですが直接目的語がないので間接目的語とはいえない。また英語の文法をそのまま当てはめるわけにもいかない)

結婚式に:副詞句 (場所)

また「部長に辞令をいただく」は「部長から辞令をいただく」に言い換えられますが、

「部長に来ていただく」は「部長から来ていただく×」とは言えません。

上の文章は「辞令」という物事 (直接目的語) が自分のところに移動するのに対して、

下の文章は、移動する物事 (直接目的語) がなくて、しいていうなら「部長」という人間そのものが移動・動作するからです。

・もらう、くれる

物語 (ドラマ、映画、マンガなど) では登場人物につかうこともある。

(どこかの) 子どもがおじいさんにお年玉をもらう。

(どこかの) 子どもがサンタさんにクリスマスプレゼントをもらう。

サンタさんが (どこかの) 子どもにプレゼントをくれる。

この場合は「自分の気持ちが登場人物にはいっている」あるいは「登場人物を自分の身内 (ウチ) と感じている」と考えるといいでしょう。

・もらう、いただく

「もらう」はグレーで、日常会話で他人につかうこともありますが、それも「状況説明 (物語のなかま) 」「その人を同等か身内 (ウチ) に感じている」場合です。

田中さんが辞令をもらったそうだよ。 (田中さんは自分と同等または身内だと思っている。だから部長に対してつかうと失礼な感じになります)

部長が辞令をもらったそうだよ× (部長は仲間か!)

社長が部長に辞令をあげたそうだよ× (社長より部長が偉い?)

→部長に辞令が出たらしいよ。

(どこかの) 子どもが風船をもらってたよ。 (目撃状況説明。物語風)

だから、

(どこかの) 子どもが風船をもらった、とはいいません。

もちろん自分のウチの子どもなら問題ありません。

「いただく」は謙譲語 (自分を下げる言葉) なのでけっして他人にはつかいません。

部長が辞令をいただいた× (部長を貶めている😄)

受けて嫌なこと (迷惑の受け身)

される (受身)

うれしくないときは「される」をつかいます。

(肩ではなくて) 頬を叩かれる。

噂される。

仲間はずれにされる。

財布を盗まれる。

これも「盗んでくれる / もらう」だと、泥棒に感謝していることになります。

「先生に来られる」だと「迷惑の受け身」になります😅

来てほしくないのに、来ちゃった、来やがって、という意味になります。

丁寧のつもりで「先生が来られる」も危ないので、「先生がいらっしゃる」と言いましょう✌

ワクチンを打つ

これも論理的に考えれば「ワクチンを打たれる」または「打ってもらう」ですがどちらもつかいません。

「打たれる」というと迷惑の受け身になってしまいます。

打たれたくないのに無理やりギャングに押さえつけられて針を突き刺された!というニュアンスになってしまいます😄

また「うってもらう/いただく」もつかいません。

結果的には体のためであっても、「注射器の針を体に突き刺す」ということには肉体的、精神的苦痛が伴うのであまり歓迎できないからです😅

おさらい

「くれる」「もらう」は自分 (私) にしかつかわない。

ほかは「あげる」をつかう。

「くれる」と「もらう」のちがいは主語が他人か自分か。

それによって、助詞が変わる。

余談

最近はやりのまちがい

この「もらう / いただく」は主語は「私」で「私が」は言わないので、よくあるまちがいは「してもらう」相手に「が」をつけてしまうことです。

まちがい例:

先生が来ていただきました。×

→先生に来ていただきました。○

または「が」をつかうのであれば、

→先生が来てくださいました。○

このまちがい例はとても多いので気になります。

また、もっと丁寧に言うなら

「先生にお越しいただきました」ですね。

みなさまが集まっていただきありがとうございます。×

→みなさまに集まっていただきありがとうございます。○

みなさまにお集まりいただきありがとうございます。○

「が」をつかうのであれば、

→みなさまが集まってくださりありがとうございます。○

みなさまがお集まりくださりありがとうございます。○

最後の文章はちょっと変な感じがするけど、それは「集まる」という動詞がたまたま「る」で終わるため、連用形が「り」になり、「くださり」の「り」と重なるためでまちがいではありません。

「たくさんの方がお出でくださりありがとうございます」ならおかしくないでしょ。

「お集まりください」なら最後が「い」になっているので気になりませんね。

させていただく

余談ですが、これは「させる (許可) 」に「いただく」がついた言葉です。

おじさんはこの言葉が嫌いです。

「今度、自治会長をさせていただくことになった田中です」

いえいえ、みんなが自治会長になりたくて、それを押しのけてなったんなら「させていただきます。なりたかったのになれなかったみなさま申し訳ございません」ということにもなりましょうが、自治会長になりたい人なんかいるわけがない。

雑用係、下僕、クレーム処理係です。 (経験者は語る)

「自治会長になりました~」でいいです。

本音は「やりたくないのにむりやり自治会長にさせられた」です😅

使役受身ですね。

わたしは日本語教師をしています

プロフィール・レッスン予約はこちら。

表示名はToshiです。

https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese