目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「開く (あく) 」「開ける (あける) 」「開く (ひらく) 」

活用

英語では全部 open です。

活用しても、opens, opened, opening しかありません。

open の形は変わらないので派生語だということがわかります。

しかもこの1つの単語で、動詞は自動詞・他動詞、さらに形容詞 (開いている) 、名詞 (開いているところ) としてもつかえます。

英語ってなんてカンタンなんだあ😄

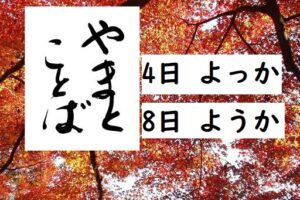

日本語では

開く (あく) だけでも、あかない、あきます、 (あく) 、あくとき、あけば、あけ、あこう、あいた (イ音便)

と、7通りの活用を覚えなければなりません。

開ける (あける) は、あけない、あけます、 (あける) 、あけるとき、あければ、あけろ、あけよう、あけた

と覚えなければなりません。

こちらは一段活用なので、上の五段活用と活用のしかたがちがいます。

しかも、まだ「開く (ひらく) 」があります。

外国人には脅威 (驚異) です。

さらに可能形・受身形「開けられる」、使役形「開けさせる」、使役受身形「開けさせられる」があってそれぞれ活用します。

これを勉強しないで無意識につかいこなしている日本人はすごい👏

ペア (反対語)

基本的につぎのペアになっています。

開く (あく) ⇔閉まる (しまる)

開ける (あける) ⇔閉める (しめる)

開く (ひらく) ⇔閉じる (とじる)

しかし物事にはかならず例外があります。

とくに言葉は生ものなので数学の公式のようにはいきません。

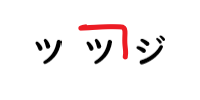

開く (あく) 、開ける (あける)

漢字の悪い癖ですね。

日本人は漢字のおかげで文字を手にしましたが、しょうしょう濫用しすぎたようです。

何でもかんでも取り入れて、非常に難解で複雑なものにしてしまいした。

「開く」で「あく」とも「ひらく」とも読むのでフリガナをつけないとどちらかわからないこともあります。

「本を開いてください」なら「ひらいて」と読めるけど、「開いています」だけだと「あいています」なのか「ひらいています」なのかわかりません。

また「明く / 明ける / 空く / 空ける」などの漢字もつかいますが、やまとことばは「あく」ただ1つで同じ意味です。

このような漢字の使いわけをテストの問題にする先生はどうかと思います。

これでほとんどの日本人は漢字が嫌いになります。

おじさんは漢字はおもしろいと思うけど、つかうのは代表者1人に絞るか、ひらがなにすればいいと思います。

ひらがなもたくさんあったけど代表者1人にしたでしょう。

もっともそれでほかのひらがなは「変体仮名」という不名誉な名前をつけられてしまいましたが。

開く (あく)

自動詞

物が主語で、自動的にひとりでにかってに動きます。

例:

窓があく。

フタがあく。

上に書いたように「開く」だと「あく」なのか「ひらく」なのかわからないので、ひらがなで書きます。

じっさいには人間が手で開ける場合でも、「窓があく」といいます。

英語にかぶれてくると、

「人が窓をあける」とか

「窓は人によってあけられた」などと受身をつかったりしますが日本語ではこういう言いかたはしません。

厳密には受身の場合でも、なるべく受身はつかいません。

また、「窓がひらく」もつかえないことはないけど、「あく」のほうが一般的でしょう。

反対語は「閉まる (しまる) 」

開ける (あける)

他動詞

こちらは人間が主語で、対象物 (目的語) を動かします。

例:

(人が) 窓をあける。

(人が) フタをあける。

ただ日本語では「私 (1人称) 」や「あなた (2人称) 」はふつう言いません。

それから日本語では「誰かが窓をあけた」とはいわず「窓があいた」のほうをつかいます。

物を主語にして自動詞にすれば、動作主 (人間) をいわずに文章をつくれるからです。

「 (わたしが) 窓を割りました」ではなく

「窓が割れました」といえば動作主 (自分) を言わなくていいので責任逃れができます😄

あたかも、ひとりでに自然にかってに割れたかのように表現できます。

形があってしっかりしたもの

「あく・あける」は形があってしっかりしたものにつかう傾向があります。

反対語は「閉める (しめる) 」

開く (ひらく)

こちらも「拓く、啓く、展く、披く」とたくさんありますが、やまとことばは「ひらく」1つで同じ意味です。

自他おなじ形

上の「あく・あける」のように自他のペアがありません。

一人二役ですね。

宮本武蔵みたいに両刀使い (二刀流) といってもいいです。

ひらひらした薄いもの

例:

(人が) 本をひらく。 (他動詞)

花がひらく。 (自動詞)

外国人には「ひらひらしたものは、ひらくですよ」と教えます。

「ひらひら」って何ですか?って質問されそうですね😅

そういうときは紙や、教科書を見せて「こういう薄いもの」のことです、と説明しましょう。

まちがっても「ぺらぺら」と言わないように。

うっかり言ったもんなら、

「先生、ひらひらと、ぺらぺらのちがいは何ですか?」と聞かれ、泥沼に嵌っていきます😄

片方が綴じられていて離れないもの。蝶番がついているもの

上の本や花がそのいい例です。

本は背中で綴じられていて、花は萼の部分でくっついてそこを中心に回転するように「ひらきます」。

だから窓を「あける」「ひらく」はどちらもつかえるけど、イメージとしては「あける」は横に、「ひらく」は窓の外あるいは内側に動かす感じです。

観音開きも「ひらく」で「あける」とは言いません。

「フタをひらく」というと、フタは容器にくっついているのを想像します。

「フタをあける」のほうは、フタが離れるのを想像します。

たとえばペットボトルの「フタをあける」とは言うけど、「フタをひらく」とは言いませんね。

形のないもの

比喩でもつかいます。

例:

道をひらく。この場合、道は道路ではなく人生を道に例えています。この場合「拓く」の漢字をつかいますがやまとことばは1つです。

店をひらく。始める、という意味。

開店と閉店

「店をひらく」は商売を始めるという意味なのに対して、

「店をあける」はシャッターをあけて営業を始めるという意味です。

よくパチンコ屋に「本日開店」て書いてありますが、

「今日はじめて営業を始めた」という意味なのか、「今日はやってますよ」という意味なのかわかりません😅

反対語に閉店がありますが、これも

「商売をやめてしまう」ことと「今日の営業は終わりだけどまた明日やる」ことの2通りがあるのでわかりません。

どちらも「店をしめる」と言います。

辞書には「店をとじる」も載っていますが、おじさんは聞いたことがありません。

これも泥沼に嵌まるパターンなので外国人には例文として出さないほうがいいです😅

門戸をひらく。これもじっさいの門ではなく、外部のものを受け入れるという意味です。

変わり種としては「ひらけゴマ」なんてえのがありますね。

「ひらく」の反対語は「閉じる (とじる) 」です。

これはそれぞれ「開」に対応していて、

「本をひらく」の反対は、「本をとじる」です。

「本をしめる」とは言いませんね。

おなじように

「窓があく」の反対は、「窓がしまる」です。

例外

目を開ける (あける) ⇔目を閉じる (とじる)

目を閉める (しめる) とはいいません。

また「目を開く (ひらく) 」という言いかたもありますがふつうはつかいません。

これはおもに比喩表現でつかいます。

例:

新しい世界に目を開く (ひらく) 。

じっさいに閉じた瞼を「開ける」のではなく、「今まで知らなかったことに気がつく」「イメージとして見えてくる」ときにつかいます。

シャッター

目の瞼とおなじような働きをするので2通りの言いかたがあります。

シャッターを開ける (あける) ⇔シャッターを閉める (しめる) / 閉じる (とじる)

ただ「閉める」のほうが一般的ですね。

レンズのカバーのような装置の場合は「閉じる」をつかうこともあります。

また、店のシャッターは「下ろす」もつかいます。

さらにカメラのシャッターは「切る」です😄

このへん、外国人に突っ込まれると苦労します😅

開け (あけ) ?開けろ (あけろ) !

おじさんは今でも24時間日本語のことを考えて、勉強して、研究しています。

大袈裟でなく夢にまで見ます😄

明け方、トイレに起きたあと「あく」「あける」「ひらく」のちがいは何かというようなことを考えはじめると、もう寝られなくなってしまいます。

そして、日本人なら何も考えずにつかっている日本語だけど、よくよく調べていくとよけいわからなくなってくるという土壺に嵌まることもしばしばあります。

「開けろ (あけろ) 」がいい例で、活用を考えていたとき「あく」の命令形は「あけ」のはずなのに、「あけろ」という不規則な変化をするのかと混乱してしまいました。

「あけろ」は「あける」の命令形でした😅

じゃあ、「あく」の命令形は?

「あけ」です。

でも何か変ですね。気持ち悪いですね。

聞いたことがないです。

なぜなら、「あく」は物 (無生物) が主語の自動詞だから命令することはないんです。

さらにややこしいことには、「あく」は古い形で現代語では「あける」という形に変わってしまったものもあります。

これで自動詞の「あく」と他動詞の「あける」がおなじ形になってしまいました。

日本語の「あく」はもともと1つだったのに、学者がやたらに漢字を取りこんでてんやわんやになってしまいました。

「梅雨・年・夜が明ける」というときの「あける」は自動詞です。

「窓を開ける」というときの「あける」は他動詞です。

格助詞が「が」と「を」であることに注意してください。

他動詞のほうは書いてないけど、主語は「人が」で「窓を」は目的語です。

「開く、空く (あく)」の形は現在でもつかうけど、 「明く (あく) 」のほうはつかわず「明ける (あける) 」というようになってしまったので、命令形の「梅雨よ明け (あけ) !」という形はなくて、「梅雨よ明けろ (あけろ) !」ということはあります。

自動詞としての「開く、空く (あく) 」も

「窓が開く (あく) 」「穴が空く (あく) 」に対しては、無生物が主語なのでふつうは命令形はありません。

「窓よ開け (あけ) 」「穴よ空け (あけ) 」というのは魔法使いくらいです😄

人間に命令するときは他動詞の「あける」の命令形をつかうので、

「窓を開けろ (あけろ) 」「穴を空けろ (あけろ) 」になります。

「空く」も「あく」と「すく」と2通りの読みかたがあるので紛らわしいです。

読む人がまちがえるかもしれないな、と思うときは、フリガナをつけるか、ひらがなで書きます。

むすび

外人にはとりあえず「あく / あける」「しまる / しめる」を使うように教えます。

「ひらく」「とじる」のほうが使用頻度はすくなく概念的で文章用語に多いです。

もちろん例外はたくさんありますが。

わたしは日本語教師をしています

プロフィール・レッスン予約はこちら。

表示名はToshiです。

https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese