目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「ビードストッパー」「TLR125」

フロントにビードストッパー入れる 11701km 2021年8月27日

フロントにはそんなに負荷がかからないだろうと空気圧をどんどん抜いていったらある日2cmくらいタイヤとホイールがズレてしまいました。

予想はしていたのでビードストッパーを入れることにしました。

不可解なこと

写真の右が前、進行方向です。

フロントタイヤにはリアタイヤのような駆動力がないので、加速、減速 (ブレーキング) においてもつねに路面から後ろ向きに摩擦力がかかっています。

ブレーキをかければとうぜんホイール (リム) にブレーキがかかるので、もしリムとタイヤが滑るとしたらリムが前に行き、タイヤが取り残されて、タイヤは後ろにズレるはずです。

ところが何ということかタイヤが前にズレています。

物理法則に反しています。

「なぜ後ろではなく前にズレたのか?」とバイクのコミュニティに書いたらまた有象無象のトンチンカンな反応が返ってきてウンザリしました。

「ビードストッパーを入れなさい」

いや、なぜ前にズレたのかと聞いているんです😅

「駆動力がかかるのでリムが後ろにズレます」

だから、フロントタイヤだと書いとろうが。

フロントタイヤには駆動力はかからないと書いてるのに人の書いたことをまったく読んでいない。

しかもアホなやつほど偉そうに上から目線で書いてきます。

これでチューブがパンクした「先輩」のことをバカにしてそれをおじさんと同じように書いてくる奴もいます。

その先輩とおじさんは別人だから。

いっしょにしないでください!

そいつは単にその「先輩」に恨みがあるのか貶したかっただけでしょう。

もう書きかたが「ベテランのくせに」、「みんなの笑い者になっていました」と悪意に満ち満ちています。

そもそもおじさんは大学生のときに経験しているので、それを承知で少しずつ空気を抜いていって様子を見ていたのです。

そうでなければ印をつけていません。

あらかじめ印をつけておいたのは、その動きを見るためです。

小さな円が大きな円の内側を回る説

そんなアホみたいなのが10も20も続くので「みなさん貴重な意見をありがとうございました」と書いて打ち止めにしたのに、3日も4日も経ってもしつこく、質問とは関係のないことを書いてきます😓

唯一おじさんのハートを射止めたのが、「小さな円が大きな円の内側を回る説」!

もちろんリムの外周とタイヤの内周は「ほぼ」おなじ寸法で作ってあるんだけど、まったく同じだとはいらないので少しタイヤの内周のほうが大きく作ってあります。

そしてこれまた当然のごとく、チューブに充分空気がはいっていてタイヤをリムに押しつけていれば動くことはありません。

空気を抜いたときはタイヤがかなり撓む (たわむ) のでそれも手伝って、すこし大きめのタイヤの内周の上をすこし小さめのリムが転がっていくことになります。

それで円周の長いタイヤのほうが少しずつ前に移動して行ったと。

これならリムに駆動力がなくてもタイヤのほうが前進することを説明できます。

サイズ

難解なのがサイズ。

いまだに納得していません。

TLR125のタイヤサイズはフロントで2.75-21。

これはインチなのでセンチに直すと、約7-53 (センチ) です。

幅-直径 です。

ここまでは問題ありません。

ビードストッパーのサイズ?

問題はビードストッパーを買うときにどのサイズを買うのか?

各部のサイズ、刻印

フロント

タイヤ

2.75-21 45P

trial winner

TR-011F tourist

ホイール

21×1.40 12 87 DOT

1.40×21 06-1408 07–

リア

タイヤ

4.00-18 4PR

trail wing-24

ホイール

18×2.15 788DOT

フロントホイールの刻印は21×1.40です。

21インチは無問題。

問題は1.40!

1.4cmのはずはありません。

でも、1.4インチだとすると約3.5cmです。

リム幅7cmのちょうど半分です。

じっさい博奕で買ったビードストッパーの幅は3.5cmでした。

見るからに小さい。

これでいいのか?

リム幅7cmのホイールに半分の幅の3.5cmのビードストッパー。

これでタイヤを固定できるのか?

この辺、いくらネットで調べても出てきません。

バイクのコミュニティで質問するとアホな返事が山ほど返ってくるのでやめました😅

フロントのドラムブレーキの質問をしてるのに、リアのディスクブレーキの話が返ってくる。

これはまだまし。

ビードストッパーでも、タイヤの話でもないまったく関係のない話をさも知ったかのように書くやつ。

うんざりです。

とりあえず付けてみたけど、入れるのにかなり苦労したので小さくはなさそうです。

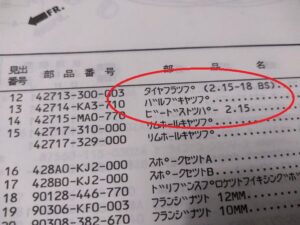

パーツリストにヒントが💡

サイズについて悶々としていましたがパーツリストにほぼ正解と思えるヒントがありました!

パーツリストに乗っているということは、TLR125では標準装備なんですね!

タイヤフラップ (ふんどし)

そしてこれ。

タイヤフラップとは、一般的に「ふんどし」といわれているホイールの真ん中に巻いてあるゴムの帯です。

ホイールの真ん中にはスポークを止めるネジの頭が並んでいるので、これからチューブを守るためのものです。

ふんどしのサイズが2.15-18になっています。

これはリアタイヤのものです。

タイヤサイズ自体は4.00インチ (約10センチ) なので明らかに小さいです。

約半分といったところでしょうか。

そして注目すべきはその下の「ビードストッパー 2.15」という記述です!

ふんどし幅=ビードストッパーのサイズ

ビードストッパーのサイズは全幅ではなく、ホイールの真ん中のスポークが並んでいる溝の幅なんですね。

そして、ホイールの側面の刻印もその数字を表しています。

結論として

ホイールの刻印=ふんどし幅=ビードストッパーのサイズ

これはタイヤサイズ (じっさいのホイール幅) の約半分です。

ふんどしはビードストッパーの上にかぶせる

TT-Raidがそうでしたが、ビードストッパー用の穴のところにあらかじめふんどしにも穴が空いていました。

おじさんは悩むことなく「何て親切なんだ」と思いながらそこにビードストッパーを装着しました。

ビードストッパーのところでパンク連続

しかし、いざ装着するとしょっちゅうパンクするようになりました。

パンクといってもスローパンクチャー。

少しずつ空気が抜けていくんです。

だから、よけい原因がわからないし、パンクの場所も特定しにくい。

どうもチューブを引きずり出してみると、いつもビードストッパーのあたりでこすれたような跡があります。

釘で刺したとか、タイヤを組むときに挟んだとかいうような感じではなく、長い時間こすられたような跡が。

明らかにビードストッパーとチューブがこすれている跡です。

それに気がついてからビードストッパーを取り外しました。

予想どおりパンクしなくなりました。

ふんどしはビードストッパーの上に

TLRを見るとビードストッパーの穴のところに、ふんどしには穴がありません。

ふんどしは本来、チューブを守るためのものなのでビードストッパーの上にかぶせるのが正解です。

異物があるのでやはりそこがパンクしやすくなると思うけど、むき出しのビードストッパーがチューブに当たっているよりは減ると思います。

とくに空気圧を下げて段差でタイヤが潰れたときはビードストッパーとタイヤでチューブが潰されるので、チューブには辛い状況です。

軽いバイクでは影響は少ない

TLR125はオイル込み、ガソリン満タンでも100kg以下。

メチャクチャ軽いです。

極端な話、チューブなくてもビードストッパー入れとけばタイヤの剛性だけで形を維持できるくらいです。

おそらくパンクしてもビードストッパーを入れとけば走るのに問題ないでしょう。

TT-Raidは140kgあり、振り分けバッグに工具やらストーブ、燃料やら入れていたので+20kgはあったでしょう。

タイヤにかかる負担はまったくちがいます。

はっきりいって重いバイクはビードストッパーの有無にかかわらず、あまり空気を抜かないほうがいいです。

ちょっとした石でもタイヤが潰れてリム打ち (タイヤが潰れてホイールの内側に当たってしまうこと) を起こします。

かわいそうなのはチューブ。

間にいて潰されます。

抜き過ぎは厳禁

何事もほどほどに。

ステアケースのような場所では空気を抜いたほうが食いつきがいいのはたしかですが、チューブやリム・スポーク、そして車体全体に負担がかかるのはまちがいありません。

トニ坊のような一流選手は250ccでも70kgしかないような高級車に乗っています。

また彼らはロックセクションをほとんど止まっているか、人が歩くようなスピードでしか動きません。

林道を50~60km/hで走ったりしません。

林道をそれなりのスピードで走ったり、リエゾンで舗装路を移動するときに半分以上潰れたタイヤで走るのはよくありません。

ビードはまったく回ってなかったにもかかわらず、チューブはどうしても動いて口金の部分が引きちぎられてしまいました。

林道を走るならせいぜい1kg/cm2弱くらいで乗ったほうがいいです。

作業

フロントホイールを外す

ナットは19mm、ボルトは14mm。

ナットを外してボルト (アクスルシャフト) を抜けばポロッと取れると思ったらドラムシューのアセンブリが外れません。

むかしはドラムブレーキのバイクしかなかったので、しょっちゅう外していたのに今となってはディスクブレーキのバイクに乗るようになりすっかり忘れてしまいました。

あれっ?

ブレーキワイヤーやスピードメーターケーブルも外さないと取れないんだっけ?

それとも何か外さなきゃいけないネジがあったっけ?

何か忘れてるものがあるのに無理に外そうとすると壊れることがあります。

とくに古いものは注意が必要です。

ブレーキワイヤーを緩める

結論としては、フロントブレーキのアジャスタをすこし緩めたら外れました。

自分で引っ張ってるつもりはないけど、ホイールを外そうとするとブレーキワイヤーが引っ張られてブレーキシューがドラムに押しつけられていたんでしょうね。

それからブレーキシューはバネで留まっているだけなので、横から引っ張ると斜めになってその分外径が大きくなるのでブレーキが効いた状態になってしまいます。

タイヤのビードを外そうとすったもんだしてると、ベアリングと中のパイプがポロッと落ちてきました。

それは外れてもいいものなんだけど、問題は向きと順番がわからない💦

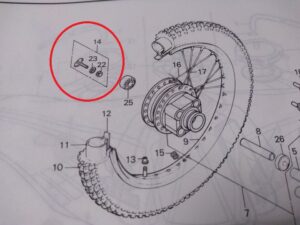

パーツリストを見て無事組み立てました。

パーツリストがこんなときに役に立つなんて。

アクセルとアクスル

英語をはじめ外国語がわからない人がカタカナにしてさらに省略。

先にはいってる外来語があると、ちがう単語がはいってきてもおなじものと勘違いされます。

アクセル

accelerate (アクセラレート゜) は「加速する」という動詞です。

そもそもアクセルという言葉は存在しません。

日本語のアクセルは accelerator (アクセラレータ) 加速器 です。

知らないということはそういうことです。

アクスル

axle 軸、芯棒

まったくべつの言葉です。

カタカナで書くと似ていて、先にアクセル (accel…) という言葉が定着してしまったので混同されます。

アスクル

明日来る。

配達してくれる会社の名前です😄

締め付けトルク

過去、40年にわたってバイクに乗りつづけ、タイヤ交換も何度もやってきました。

でも、トルクなんか気にしたことがありません。

トルクレンチを持ってなかったし、締めすぎず、緩まずの手加減も心得ていました。

最近のバイクはリアタイヤのナットは割りピンを入れるようになっていたので緩む心配もありませんでした。

フロントタイヤにはないのが不思議ですが。

なんで気にしたかというと、このバイクに乗りはじめてあちこちボルトナットが緩んだり、脱落したからです。

今までそんなことは1度もありませんでした。

TT-Raidなんか20年乗って1度も増し締めしたことがないけど、緩んだことがありませんでした。

だからネジの緩みなんて気にしたこともありません。

でもTLR125は増し締めしといても緩んで外れる。

じっさい、リアサスボルトが脱落し、スタンドのボルトが1本なくなりました。

これもバイクがというより、ネジ類も古いからでしょう。

いっそボルト・ナットをぜんぶ入れ替えれば良くなるのかもしれないけどそれもめんどうだし、お金もかかります。

本体にネジが切ってあるところは換えようがありません。

とくにタイヤは外れたら大変なことになるので緩んだらいけないけど、締めすぎればネジも傷めるしベアリングも傷める。

そこでちょっと調べたんだけどなんせ30年以上も前のバイクなので、フロントアクスルシャフトナットの締め付けトルクなんて出てきません。

バイクはちがってもボルトの径でだいたい決まるはずだから、いろいろ見てたら40~100Nまでとずいぶん開きがある。

100Nとは自動車のホイールナットの締め付けトルクと同じではないですか。

まあ、考えてみれば車のホイールナットは17~21mmくらいで、バイクのアクスルシャフトナットとあまり変わらないんですね。

その代わり、4~5本で留めてます。

あっ、17mmというのはあくまでレンチのサイズですよ。

ボルト径は12mm。いわゆるM12 (M10のこともある) ってやつです。

でも、下は40Nくらいから。

わたしの手ルクレンチで締めたのと、トルクレンチで40Nで締めたので比較したらほぼ同じくらいの締め付け具合だったので、わたしの手ルクレンチもなかなか隅に置けないなと、自画自賛😄

合いマーク

念のために黄色のペイントで印を付けました。

もし、緩めば一目瞭然。

ビードストッパー割れる💦→交換 15810km 2022年10月23日

ビードストッパーがはいっているのにエアバルブが微妙に傾いている。

合いマークはズレていない。

増し締めしたらいやな感覚がした。

手応えなくいくらでも締まるやつ。

やっぱり折れていた😅

装着して1年。

半年は冬眠。椎間板ヘルニアによる神経痛で2カ月は乗れず。

アタックはしない。

軟弱年寄りサンデーライダーの乗り方で割れてしまうものか!

樹脂製はダメだ。

金属製に換えました。

1000円ちょっとのもの。

距離は意外と4000km走ってました😮

新しいビードストッパー

金属製です。

サイズは1.60ですこし大きめです。

金属製だけどゴムの当てがついているので、樹脂製のものよりもリムやチューブにやさしい気がします。

金属の部分の幅が1.6インチで約4cm。

ゴムのえらが4.6cmくらいです。

最短交換方法

できるだけタイヤをばらさずに交換しようと思いました。

要するにめんどくさいからです😄

さすがにタイヤを装着したままタイヤをリムから外すのはかえって大変なので外しました。

はじめはビードストッパーのところだけめくろうとしたけどうまく行きません。

またムリにこじるとチューブを噛みそうなので、地道にエアバルブのほうから外しました。

ついていたものはボルトが折れていたのでカンタンに取り出せました。

とくに破片もタイヤ内に散らばっていなかったので不幸中の幸い。

もし破片が散らばっていたら完全にタイヤを取り外して、チューブも取り出して掃除しなければならない。

片耳だけ外してビードストッパーを入れようとしたけどはいらない💦

チューブをすこしだけ引っ張り出して、ビードストッパーのところだけ耳を反対側に押し出したらカンタンに入れられました。

フロントタイヤなのでビードクリームを塗らなくてもタイヤを元にもどせました。

アクスルシャフトにベアリングなどを嵌めておくこと

こういう作業はたまにしかやらないのでアクスルシャフトのナットを外して軸を引き抜いたらボロボロとベアリングなどが落ちて焦ります。

軸のどちら側に付いていたものかとか、どの順番で、ベアリングはどちら側が外かなどわからなくなってしまうからです。

外す作業は写真を撮りながらやったほうがいいです。

こんなもの付くようにしか付かないと思ったら、どっち向きでも、どの順番でも嵌まると正解がわかりません😅

写真は14と19のボルト・ナットが逆になっているんだけど、これはどっち向きでもかまわないような気がします。

作業時間はタイヤの脱着もふくめて小1時間くらいでした。

コメントを残す