目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

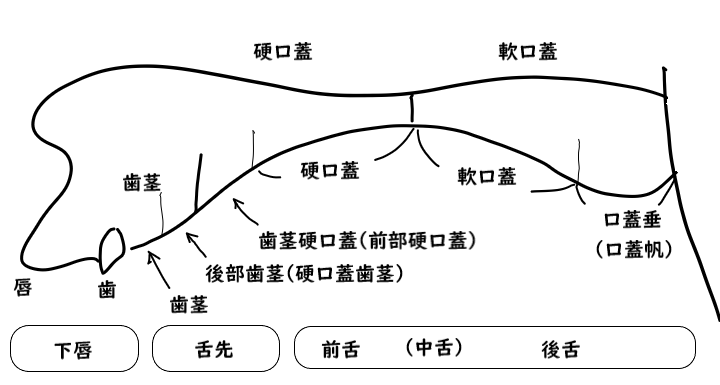

「音声学」「口腔断面図」

はじめに

外国語の発音を身につけるにはかならず国際音声記号と口腔断面図について学ばなければなりません。

聞いただけでマネしても母国語の発音になってしまうからです。

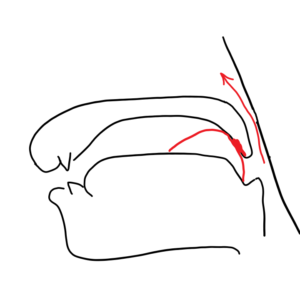

口腔断面図 (こうこうだんめんず)

口を左から見たところです。

左が唇、右が喉です。

口蓋 (こうがい) :口の中の天井

硬口蓋 (こうこうがい) :口の前のほうの骨がある硬い部分

軟口蓋 (なんこうがい) :口の後ろのほうの骨がなく軟らかい部分

口蓋垂 (こうがいすい) :いわゆる、のどちんこ

口蓋帆 (こうがいはん) :喉の入口の口蓋垂がぶら下がっている部分。これを上下することで空気を口から出すか、鼻から出すか制御しています。

口腔:音声学では「こうこう」、医学では「こうくう」と読みます。

鼻腔:びこう、びくう、も同様。

母音

空気の通り道をじゃませずに、声帯の振動を口の中で響かせます。

したがってすべて有声音です。

じっさいには舌の位置と形で音を変えています。

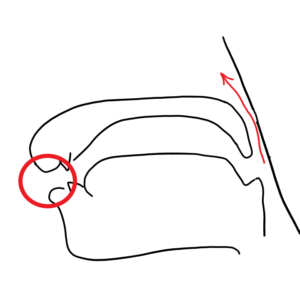

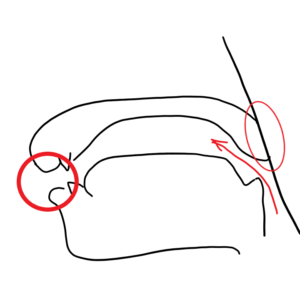

これも口を左から見たところです。

ア:口を大きく開けて、舌も下げて、できるだけ息 (声帯の音) をそのまま出します。

エ、イ:口と舌を平べったくして空気の通り道を閉じていきます。口は横に開いていきます。

オ、ウ:口を丸く閉じていきます。舌も丸くしながら奥の上へ引っこんでいきます。

ウ [ɯ]

ただし!

じっさいには円唇にする (口を丸くすぼめる) のは「オ」だけです。

「ウ」は非円唇。

つまり、丸くすぼめません。

また、英語やヨーロッパの[u]は舌も喉の奥に移動しますが、日本語の「ウ」は脱力します。

唇も舌もすべて力を抜いたら日本語の「ウ」が出ます。

英語教育の弊害で、[u] [w] は思いきり口をすぼめるように教えられ、日本語でもそうだと勘違いしてしまう人がいますが、日本語の「ウ」はむしろだらしなく、唇も舌も緊張を解いて出します。

どちらかというと英語の曖昧母音 schwa [ə] に近い音です。

ちがいは [ə] より舌が奥の上にあることです。

国際音声記号では [u] ではなく [ɯ] をつかいます。

u を2つ並べたとも言えるし、w の角が取れて丸くなったとも言えますね。

話はそれるけど、w (ダブリュー) は double u (ダブルユー) の意味です。

ラテン語には w の文字はありません。

また u と v の区別もなく両方とも [u: (ウー) 」です。

したがって英語の v [v] に相当する文字も音もありません。

だからスペイン語では v の文字はあるけど、発音は日本人とおなじように [b] です。

ラテン語では、v (u) の後ろにほかの母音が来ると、子音化して英語の w のような音になります。

たとえば、vacca (雌牛) でワカ、vīrus でウィールスと発音します。

ドイツ語では v は [f] ですがややこしいことにラテン語などの学術用語では [v] と発音するので「ヴィールス」といいます。

これが日本でつかわれていた「ビールス」という言葉です。

現在では「ウイルス」が一般的ですね。

英語では「ヴァイラス」です。

ああ、ややこしや~

口の形より舌の位置

さらにいうと、口の形はあまり関係ありません。

口の力を抜いて半開きにしたまま形を変えないで「アイウエオ」と言ってみてください。

言えますね。

こんどはすこし横に開いて「アイウエオ」と言ってみてください。

やっぱり言えますね。

口を尖らせても言えます。

腹話術

音に変化を与えているのは舌の位置と形です!

腹話術はこれを利用しています。

このことを知れば日本語だけでなく外国語の発音を学ぶときにも大いに役立ちます。

最近、アナウンサーでも口を動かさないでしゃべる人が多いのはちょっと問題です。

女性に多いです。

口を動かさなければモゴモゴと聞き取りにくくなります。

また人は音だけではなく口の動きも見ています。

口も動かしましょう。

とくにおじさんのような難聴の人は口を見ています。

近頃はみんなマスクをしているのでとても困ります。

ヨーロッパの言葉には母音が多いです。

とくに英語、フランス語。

[ʌ, ə, æ, ɑ] など

日本語には母音が5つしかないので、これらはすべて「ア」と認識します。

スペイン語、イタリア語などは基本的に5音なので、日本人には聞き取りやすいし、発音しやすい言語です。

ある範囲の音をおなじ音と認識することで、発音が悪い人でも、訛っていても会話が成り立つんですね。

これは言葉を発し、聞き取りコミュニケーションを取るために必要な能力です。

ただ、外国語を勉強するときには邪魔になるのですが。

日本の母語話者は脳の中で日本の音声と、辞書で照合するので、いわゆる「空耳」という現象が起きます。

これは日本人特有なのではなく、どこの国の人でも起きることです。

英語母語話者なら、どこの言葉を聞いても英語の音と、辞書で照合していちばん近いものと判断します。

外国語。聞いて覚えられるのは、赤ん坊のうちだけ! (舌の位置)

無声、有声 (声帯の振動)

声帯の振動の有無

無声 (むせい) :振動なし

有声 (ゆうせい) :振動あり

これは喉に手を当てればわかりますね。

か ka も、振動しているように感じますが、

k は振動せず、直後の a が振動しています。

子音は瞬間的に発音され、そのあと母音が長く続きます。

ka はじっさいには、kaaaaaaaaaaaaaaa のように発音されています。

調音点 (場所)

どこで音を作っているかです。

あるいは音を変化させているといったほうがいいでしょうか。

母音は声帯の振動ですが、

子音は、おもに舌、そして唇と声門です。

調音法 (音の出しかた)

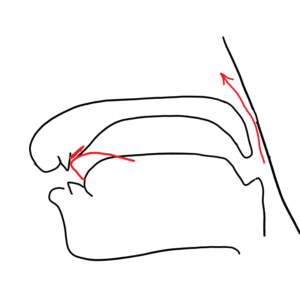

鼻音 (びおん)

唇や舌で口への通り道をふさいで、代わりに口蓋帆を下げて鼻から息を出します。

だから、鼻をつまんだり、鼻が詰まっていると出せません。

日本語では鼻音はすべて有声音です。

ていうか無声鼻音てどうやって出すんでしょう。

外国語にはあるらしいのですが。

鼻音以外のほかの音は、すべて口蓋帆を上げて鼻から息を漏らすことなく口から出します。

鼻にかかった声

いわゆる鼻が詰まった鼻声ではなく、鼻に空気が漏れる声です。

詰まると漏れるでまったく逆の音です。

こういう人は口蓋帆による鼻への閉鎖が充分でなく、いつも鼻に空気が抜けるため、ほんらい鼻音でない音も鼻音化します。

そのことがわかれば直すこともできるし、反対にわざと鼻音を出すこともできます。

ZARDの坂井泉水さんのように適度に鼻音にすると柔らかく、やさしい歌声になります。

何事もほどほどで、いつも鼻に空気が漏れてしまう人は「フガフガ」言って、何を言ってるか聞き取りにくくなります。

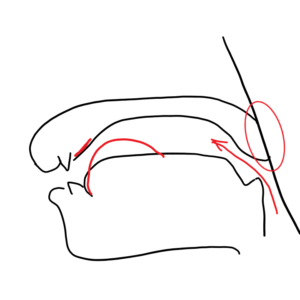

破裂音 (はれつおん)

唇や舌で通り道をふさいだあと、破裂 (一気に開放) させて口から息を出します。

ふさいだあとに破裂させるので「閉鎖音 (へいさおん) 」とも呼ばれます。

閉鎖したあとに、開放されると音が出ます。

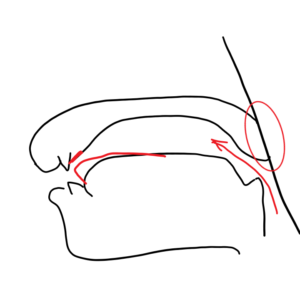

摩擦音 (まさつおん)

唇や舌で通り道を狭くして、その隙間を流れる空気で音を出します。

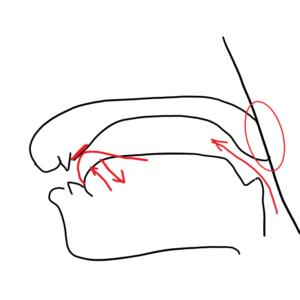

破擦音 (はさつおん)

破裂 → 摩擦

読んで字のごとく、破裂したあとも隙間を狭くしたまま、摩擦音を出します。

音の分類はこの順番で表します。

たとえばマ行は、有声両唇鼻音といいます。

子音

絵の唇や舌はくっついたり離れたりしていますが、

破裂音 (閉鎖音) ならくっついた状態から離れる。

摩擦音ならつかずに隙間がある。

破擦音ならくっついた状態から離れるけど隙間は狭いままで摩擦音につづきます。

そこは文章を読み取ってください。

ぜんぶ書くのは大変だし、煩雑になるので。

詳細は専門書におまかせします。

両唇音 (りょうしんおん)

鼻音

m (有声両唇鼻音) マミムメモ

口蓋帆が下がって鼻へ空気が抜けます。

m の音を出すときは唇を閉じています。

「マ」なら、m のときに唇を閉じて鼻から息を出し、a で口蓋帆を上げて鼻への通り道をふさぎ、こんどは口から息を出します。

心配しなくても大丈夫ですよ。

これはみんな無意識にやっていますから。

赤ちゃんが最初に「ママ」というのは「マ」が唇を閉じているのが目で見えるし、そのあと開くのが視覚的にも感覚的にもいちばんわかりやすくカンタンだからです。

舌の動きは口の中で見えませんからね。

世界中のお母さんたちは、赤ちゃんが最初に出した音を「自分 (母親) 」のことだとかってに思いこんでいるんですね。

それとも母親の特権?越権?

日本では「ご飯」の意味でつかわれます。

ほんとのことをいうと最初に出す声は「マ」より「あ~う~」ですね。

「マ」ができると、つぎにカンタンなのが「バ (b) 」です。

破裂音 p, b

b バビブベボ (有声両唇破裂音)

さあ、「マ」ができるとつぎは「バ」の番です。

あれ?「パ」じゃないの?

赤ちゃんて「バブバブ」っていうでしょ。

じっさいに聞いたことはないけど、そう表現されるのには理由があります。

口蓋帆を上げて鼻への通り道をふさぎます。

唇も閉じます。

そして、一気に唇を破裂させて息を口から出すと「バ (b) 」の完成です。

b 有声 → aiueo 有声

これはずっと声帯を振動させたまま (有声) なので初心者には出しやすいんです。

ママのつぎはパパではなく、ババでした。

p パピプペポ (無声両唇破裂音)

これも「バ (b) 」と基本的におなじです。

ちがうのは唇を破裂させるまで声帯を振動させない。

無声のままということです。

そして、破裂した瞬間につぎの有声母音を出します。

p 無声 → aiueo 有声

だから、ちょっとむずかしいんです。

これでなんとかパパと言えるようになりました。

残念ながら「じいじ」と言えるのはずっとあとです😅

「じ」は舌の位置と動きが外から見えないし、わずかな隙間という高度なテクニックが要求されるからです。

鼻音は鼻に抜けてこそ鼻音です。

だから、鼻が詰まっていると破裂音になってしまいます。

鼻の通り道がふさがっているので、行くところがなくて閉じてる唇から破裂して吹き出します。

試しに鼻をつまんで「マミムメモ」と言ってみてください。

「バビブベボ」になったでしょ😄

「鼻が詰まった (はながつまった) 」も「はだがつばった」になります。

山瀬まみさんが「やばせばび」になるのは鼻が詰まっているか、機能的に口蓋帆を開くことができず破裂音になってしまうからです。

他意はありません。

いやあ、わしは鼻をつまんでも「マミムメモ」が言えるぞ!と無理しないでください。

鼻からも口からも息が出ないと耳管をとおって中耳に行ってしまいます。

鼻を両方押さえて鼻をかんで「チーン」となるやつです。

摩擦音

ɸ フ (無声両唇摩擦音)

変な記号が出てきました。

日本語のハ行は特殊で、「フ」は [hu] ではありません。

h音ではないんですね。

それでヘボン式では fu と書かれますがこれも正しくありません。

ただ、こう書かれるのにはそれなりの理由があります。

hu よりは、fu のほうがまだ近いからです。

これは唇の隙間から息を出します。

カンタンにいえば、

「ろうそくを吹き消すときの口の形と息の出しかた」

「熱いお茶🍵を冷ますときの口の形と息の出しかた」です。

ただ、「ウ」が非円唇であるので、口は尖らせません。

リラックスして出しましょう。

濁点

日本語では、カナに濁点 (゛) をつけると「無声音」を「有声化」します。

その音を「濁音」といいます。

それに対して、何もつかないものを「清音」といいます。

ただ、濁点がついてなくて清音でも、「ナ、マ、ラ」のように有声音のものもあります。

半濁点

パのように (゜) を半濁点といいますが、基本的にパ行だけで無声音です。

例外として

カ゜ (鼻濁音) 、サ゜ (ツァ) 、ト゜ (トゥ) のようなつかいかたもしますが一般的ではありません。

ちなみに「ト゜」はアイヌ語表記のためにつかわれたのですが、おじさんとしてはこれを広めたいです。

というのは外国語の t を表すのに「トゥ」を書くのはめんどうだし、「トウ」と混同されることがよくあるからです。

たとえば toe (爪先) は「トウ」なのに知らない人が「トゥ」と勘違いしてそのように書いたり読んだりしてしまいます。

車のテクニックで heal and toe というのがあるんですが、だいたいヒールアンドトゥと書いてあります。

しかもグーグル変換でこのまちがいが候補のいちばん上に挙げられる😅

ヒール・アンド・トウですよ!

歯茎音 (しけいおん)

鼻音

n ナヌネノ (ン) (有声歯茎鼻音)

「ニ」をのぞくナ行です。

「ン」はある条件のときだけこの音になります。

上の歯茎の後ろに舌先を押し当てて空気の通り道をふさぎます。

口蓋帆を下げて鼻から息を漏らします。

「ン (n) 」になるのは、後ろにおなじ歯茎音がつづくときです。

s, z, t, d, n, r です。

「ン」の発音についてはこちらにくわしく書いてあります↓

破裂音

t タテト (無声歯茎破裂音) 、d ダデド (有声歯茎破裂音)

ナ行とおなじように舌先を歯茎に押し当てて空気の通り道をふさぎますが、こちらは口蓋帆を上げて鼻への通り道もふさいで、舌先を放した瞬間に破裂音を出します。

t:無声

d:有声

摩擦音

s サスセソ (無声歯茎摩擦音) 、z ザズゼゾ (有声歯茎摩擦音)

舌先を歯茎の後ろに近づけるけどつけずに、そのわずかな隙間から息を出すとこの音になります。

s:無声

z:有声

破擦音

ts ツ (無声歯茎破擦音) 、dz ザズゼゾ、ヅ (有声歯茎破擦音)

これは上の2つを瞬間的に連続させます。

ts の文字どおり、

t で破裂させたあと、隙間を大きく開けずにそのまま息を漏らすと s の音になって、連続して ts の音になります。

有声になれば dz になります。

ts:無声

dz:有声

共通語ではズとヅの区別が曖昧になっていますが、どちらで書いても

語頭、または「ン」のあと:dz

その他:z

です。

ちがいは舌先をつけるか、つけないかです。

地域と個人差もあります。

また、国はできるだけズをつかうように指導しているので、ヅをつかうのは「続く (つづく) 」のように「ツ」が続くものや、「近づく (ちかづく) 」のようにもともと「付く (つく) 」が濁ったものなどにかぎられます。

しかし、「躓く (つまずく) 」や「額ずく (ぬかずく) 」「頷く (うなずく) 」のように、もともとは「爪突く (つまつく) 」「額突く (ぬかつく) 」「項突く (うなつく) 」のように「つく」が濁ったにもかかわらず、「ずく」と表記するように決められたものもあります。

このへんはもうすこし統一してほしいです。

文化庁文化審議会国語分科会 (むかしの国語審議会) さん。

またこのようなふりがなを国語のテスト問題にする先生たちにも呆れます。

意味や語源を知っている人ほど不正解になります。

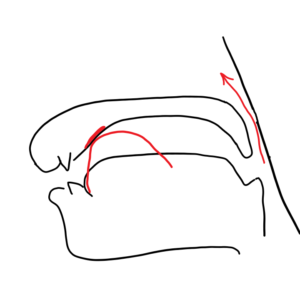

弾き音 (はじきおん)

ɾ ラリルレロ (有声歯茎弾き音)

これは日本語の大きな特徴です。

r の頭が欠けているけどエラーではありません。

国際音声記号ではこれで弾き音を表します。

ほかの音が舌をどこかにつけた状態から放す破裂音や、舌の位置を変えないで隙間を通す摩擦音や鼻音なのに対して、

弾き音だけは、

音を出す瞬間に舌先を歯茎に叩きつけます。

そして、すぐ放します。

そのため「叩き音」とも呼ばれます。

英語の「ṭ」

t の下に・がついてますね。

letter が「レラー」、party が「パーリー」になるあれです。

調音点がおなじ歯茎で、t は「つけた状態から放す」のが基本ですが、じっさいの会話ではスピードが上がってくると前後の音の準備や影響を受けるので、「ほぼ息を出すのと同時に舌を歯茎に当てる」ことで日本語の弾き音「ɾ」とおなじ音になります。

とくに母音に挟まれると t の前後でかならず舌を放さなければならないので、この音になりやすいです。

「r」の発音は曲者で、言語によって大きく変わります。

英語のrは、歯茎接近音で、近づくけどつけません。

ドイツ語、フランス語、ポルトガル語などでは軟口蓋接近音になることがあります。

平たく言うと「うがい音」に近い音。

でも日本だけ特別かというとそうでもなくてスペイン語は日本とおなじ弾き音です。

ただスペイン語は語頭やrrではいわゆる巻き舌になります。

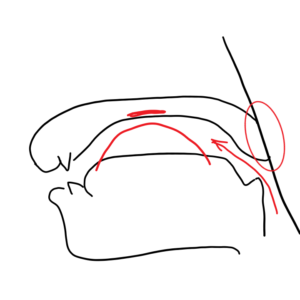

歯茎硬口蓋音 (しけいこうこうがいおん)

鼻音

ɲ ニャニニュニェニョ (有声歯茎硬口蓋鼻音)

n が口蓋化した音です。

n の歯茎よりすこし後ろの硬口蓋に舌が盛り上がって張りつき空気の通り道をふさぎます。

口蓋帆を下げて鼻から息を漏らします。

「ニ (ni→ɲi) 」のときは、i が硬口蓋に接近するので必然的に口蓋化します。

「ニェ」は外来語にしか出てきませんが近年めずらしくないので入れておきます。

摩擦音

ʃ シャシシュシェショ (無声歯茎硬口蓋摩擦音) 、ʒ ジャジジュジェジョ (有声歯茎硬口蓋摩擦音)

口蓋帆を上げて鼻への通り道をふさぎます。

s が口蓋化した音です。

s の歯茎よりすこし後ろの硬口蓋に舌が盛り上がるけど、つけずに狭くなった隙間から空気を出します。

日本語の「シ」は口蓋化して[ʃi]になりますが、もともと [i] が硬口蓋に接近する音なので自然な現象です。

ʃ:無声

ʒ:有声

ここで注意することは、[ʒ] は破裂音ではなく、摩擦音なので、舌は硬口蓋には触れません。

隙間を空けたまま発音します。

「ジ」は語頭、「ン」のあと以外ではこの音になります。

「シェ、ジェ」は外来語でつかわれます。

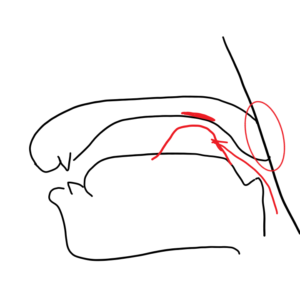

破擦音

tʃ チャチチュチェチョ (無声歯茎硬口蓋破擦音) 、dʒ ジャジジュジェジョ、 (ヂャヂヂュヂェヂョ) (有声歯茎硬口蓋破擦音)

t, d が口蓋化して、さらに破裂したあと、舌をその場に残して隙間から空気を出して摩擦音を出します。

tʃ:無声

dʒ:有声

ジ (ヂ)

[ʒ] と [dʒ] のちがい

dʒ:語頭、「ン」のあと。舌をつけてから→放します。

ʒ:それ以外。舌をつけません。

表記はおなじ「ジ (ヂ) 」でも音は変わります。

心配ご無用!

日本語母語話者なら知らずに使いわけています。

だって気にしたことないでしょ。

ただ、外国人の日本語学習者の発音に違和感があるときはこの点をちょっと気にしてみてください。

四つ仮名

ジ=ヂ、ズ=ヅについて

しだいに音の区別がなくなり、江戸時代には同化していたようです。

もちろんテープレコーダーは残っていないので、学者さんがそうおっしゃっているだけです。

世界のすべての人間は楽したい生き物なので、舌をつけるよりは、つけないほうが楽です。

それで言葉の混乱が起きなければ、自然にそちらの方向に向かいます。

誰も気がつかないまま。

国語分科会ではできるだけ「ジ、ズ」をつかい、「ヂ、ヅ」はつかわないようにしているので「ヂ」は特殊な場合以外つかわれません。

「鼻血 (はなぢ) 」のように、もともと「血 (ち) 」が濁ったときにはつかうのですが、上に書いたように「爪突く (つまつく) 」が濁ったにもかかわらず「つまずく」と表記させるなどトンチンカンな決まりをつくっています。

本来、音の成り立ちからするとこのようになります。

シ:ʃ、ジ:ʒ

チ:tʃ、ヂ:dʒ

「チェ」は外来語です。

「ヂャヂヂュヂェヂョ」はまずつかうことがありません。

発音記号はこのようにも書かれます。

ʃ = ɕ

ʒ = ʑ

tʃ = tɕ

dʒ = dʑ

歯茎音と硬口蓋音の舌の形

歯茎音は舌が平らなのに対して、硬口蓋音は舌が盛り上がります。

硬口蓋音 (こうこうがいおん)

摩擦音

ç ヒ

口蓋帆を上げて鼻への通り道をふさいで、口から息を出します。

「シ (ʃ) 」よりもうすこし後ろの硬口蓋に舌を接近させます。

江戸っ子は「し」と「ひ」の区別ができない?

事実はともかく、この2つは調音点がほとんどおなじで調音法はおなじです。

舌は口の中にあり、自分でも他人でも見えないので舌の位置を想像しながら「し」と「ひ」を交互に言ってみてください。

ほとんど舌は動いていないように感じられます。

訓練を重ねると舌に当たる空気の流れを感じられるようになります。

「し」のほうが舌先、「ひ」はそれより後ろの舌の真ん中へんを涼しい風が通り抜けるのがわかります。

このわずかなちがいを別の音ととして認識する人間の脳はすごいですね。

布団を「しく」のか「ひく」のか?

これは音が似ているだけでなく、「敷く」と「引く」がおなじようなイメージを持っているので混同します。

半母音 (有声硬口蓋接近音)

j ヤユイェヨ

そもそも [ j ] は [ i ] からつくられた文字です。

子音に入れるのか、母音に入れるのか悩み、半母音などという不名誉な名前をつけられてしまいました。

「イ ( i ) 」は舌を口蓋にかなり近づけるのでかぎりなく子音に近い母音です。

もとは [ i ] の後ろにほかの母音がついたとき

[ ia, iu, ie, io ] が [ ja, ju, je, jo ] と発音され、表記されるようになりました。

[ ii ] はもともとないですね。

ギリシャのΥ, υ (ユプシロン) とはまたちがいます。

スペイン語では y を i griega (イ・グリェガ) といいますが、「ギリシャのイ」という意味です。

ドイツ語ではそのままユプシロンといいます。

英語では j は 「ジェイ [ dʒei ]」と発音されるのに、なんで発音記号では「ヤ行」につかわれるのかな?と不思議に思った人も多いと思いますが、英語がおかしいのです!

フランス語やポルトガル語、スペイン語もね。

言っちゃ悪いけど、訛ってるんですよ。

上記のとおり、もともとラテン語には j の文字はなく、i の後ろに母音がつづいたときに独立した子音のように、先っぽを曲げてつくられたものです。

だから、たとえばイエス・キリストは

Iēsus と書かれていました。

それが後世になって、Jēsus と書かれるようになりました。

なので、おじさんが持っているラテン語の辞書に j の項目は4ページしかありません。

発音も [ ʒ, dʒ (ジ) ] ではなく [ j (イェー) ] です。

ちなみに、スペイン語では jota (ホタ) 、ドイツ語では jot (ヨット゜)

ヤ行がヤユヨのわけ

日本ではかなり早い段階で [ je ] は [ e ] と同化してしまったため平仮名もカタカナもありません。

ただ、漢字 (万葉仮名) は厳密に使いわけられていたのでその当時はヤ行にも「エの段」があったと考えられています。

江 [ je ] などがそれに相当します。

しかし残念ながら10世紀には区別がなくなったので、江戸を「いぇど」と発音していたわけではないようです。

したがって「イェ」は外来語でしかつかわれません。

拗音 (ようおん) ≒ 子音の口蓋化

これは音声記号や口腔断面図とはべつのものですが、「子音+ j 」と考えていいでしょう。

kya (キャ) 、pyo (ピョ) などですね。

厳密には、子音の口蓋化、もっというと硬口蓋化です。

歯茎音の s, t などは後ろに移動して ʃ, tʃ になります。

軟口蓋音の k, g などは前に移動して [ kj ], [ gj ] になります。

[ kj ] ≒ [ kj ] です。

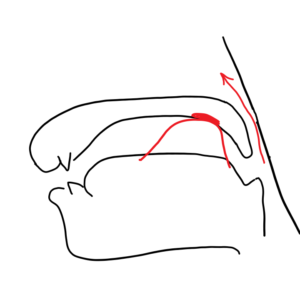

軟口蓋音 (なんこうがいおん)

やっとここまで来ました。

ほかは鼻音から書いたのですが、軟口蓋だけは破裂音から書きます。

というのは軟口蓋鼻音はややこしいからです。

破裂音

k カキクケコ (無声軟口蓋破裂音) 、g ガギグゲゴ (有声軟口蓋破裂音)

口蓋帆を上げて鼻への空気の通り道をふさぎます。

舌の後ろのほうを軟口蓋に押し当てこちらも通り道をふさぎます。

舌を放した瞬間に口から息を出します。

k:無声

g:有声

うがい

外国語の r のところでも書きましたが、人はうがいをするときこの舌の位置になります。

もうちょっと奥の口蓋垂 (喉の入口) を舌の後ろでふさぎます。

何もしないで口に水をふくんで上を向いて息を出したら、水は重力にしたがって喉から気管へ流れこんでしまいます。

実験はしないほうがいいです😄

だれにも教えられないし、自分が舌をどのようにつかっているかなんて意識していませんが、自然に水がはいらないように舌で喉の入口をふさいでいます。

そして、息を吐いたときだけ隙間から息が出てきます。

だから、うがいの音は「ガラガラ」とか「ガーッ」とか表現されますね。

g や ドイツ、フランス、ポルトガルなどの r の音の出しかたなので、なかなか鋭い音の捉えかたをしています。

おじさんはうがいの効果はないと思います。

だって、水は喉にはいらないで口の中でかき混ぜられてるだけだから。

すくなくとも喉を洗ってはいません。

なんとなく気分的にきれいになった気がするだけか、ほんとに喉の出口、つまり口の奥に水が当たるだけです。

気管の中を洗うことはできません。

ちょっとでも異物がはいれば、反射的にむせて、異物を排出します。

この反射がない人は水でも食べ物でも気管から肺にはいって死んでしまいます。

歳を取るとこの反射が鈍って、バイキンをふくんだ水や食べ物が気管にはいってしまうようになります。

そして肺炎になって死にます。

いわゆる誤嚥性肺炎です。

これだけで年間4万人死んでいます。

ただ心配しなくていいです。

それなりの年齢になった人しかなりませんから。

ちなみに現在コロナで騒いでいますが、日本ではそれ以前からふつうの肺炎で毎年8万人が死んでいます。

誤嚥性肺炎と合わせると12万人です。

2020年のコロナの死者は3466人です。

もう1つ付け加えると、コロナの死者数とはあくまでPCRで陽性になった人という意味で、ほかの原因で死んでも陽性であればコロナ死者数に数えられます。

それでも3466人です。

鼻音

ŋ ン、カ゜キ゜ク゜ケ゜コ゜ (有声軟口蓋鼻音)

さあ、ややこしい有声軟口蓋鼻音です。

理屈の上では、上記の破裂音の鼻音版です。

k, g とおなじように軟口蓋に舌の後ろのほうを押し当て、口蓋帆を下げて鼻から息を出します。

ただ日本語では鼻音は有声しかないので、k の鼻音はありません。

g の鼻音だけです。

k の鼻音がある言葉もあるらしいですが、どうやって出すのかわかりません😅

やってみてください。

声帯を振動させないで、鼻から息を出しながら音を出す。

鼻水が出そうです。

少なくとも日本人には無理です。

鼻濁音

音声学的には [ŋ] は [g] の鼻音として定義され、いわゆる鼻濁音といわれます。

あくまでphoneme (音素) /g/ の allophone (異音) とされています。

もう1つ [ɣ] という異音があるのですが訳がわからなくなるのでここでは説明しません。

どうしても気になる人は「国際音声記号」の中から [ɣ] という記号を探して調べてください。

平たく言うと「痰を吐く」ときの舌の位置と音の出しかたです。

もうすこし婉曲的に表現しても「うがいするときの音」です。

鼻濁音は語中に現れ [g] が弱まったものとも考えられますが、「ン」の後ろでは必然的にこの音になります。

そのときは [k] でもなります。

具体的には、

学校が ガッコウカ゜

語頭の「ガ」は [g]、語中の「ガ」は [ŋ] になっています。

しかし、現在このように発音する人はほとんどいません。

すべて [g] か、[ɣ] です。

「ン」の後ろでは必然的に

考える カンカ゜エル kaŋaeru

天国 テンコ゜ク teŋoku

のようになりますが [g] で発音する人のほうが多いかもしれません。

誰も気にしたことがないと思うので、その音の差はわずかです。

人によっては鼻濁音は聞き取りにくいと感じることもあるようです。

英語では king, song などですね。

「ン」の後ろに [k] が来るときも必然的に [ŋ] になります。

銀行 ギンコウ giŋko:

判子 ハンコ haŋko

しかし、これらは鼻濁音ではありません。

あくまで [k] を出すまでの /n/ の異音です。

英語では ink, tank などがおなじ音の出しかたをします。

また、「ン」のところで [ŋ] の音を出している、つまり鼻に息を抜きながら音を出しているので、おじさんは「ン」もこの音に入れています。

舌を口蓋に押しつけて鼻から息を出す鼻音としては、[n] [ɲ] の仲間なので「ン」も入れています。

日本語の拍を考えると、「ン」は1拍あるので

kaŋaeru は、kaŋgaeru と考えたほうがいいのではないでしょうか。

半母音

ɰ ワヰヱ (ヲ) (有声軟口蓋接近音)

ひらがなで書くと、「わゐゑを」です。

おじさんのさらに親の世代がつかっていた文字と音でいまはありません。

(ヲ) としたのは、文字は残っているけど発音は「オ」とまったくおなじになっているからです

ワ行の「ウ」は早い段階で、ア行の「ウ」と同化してしまったのでひらがなもカタカナもありません。

口蓋帆を上げて鼻への空気の通り道をふさぎます。

子音と母音のギリギリの境目で軟口蓋に舌が接近するけど、付かず離れずの距離で息を出します。

母音は空気の通り道を邪魔しないという定義なので「半母音」と呼ばれます。

この記号どこかで見ましたね。

そうです。

母音の「ウ (ɯ) 」の右下が伸びています。

英語教育の悪影響で「ワ (wa) 」というと、口を尖らして発音してしまいますが、日本語の「ウ」も「ワ」も口はすぼめません。

非円唇です。

「ウ (ɯ) 」とおなじように唇にも舌にも力は入れません。

もっとリラックスした、あるいはだらしない唇と舌です。

低くうなっているような感じですね。

繰りかえしますが、日本語で円唇になる (口をすぼめる) のは「オ」だけです。

[β̞a] (有声両唇摩擦音)

[β] じたいは「母音+バ行」のときの音。乳母 (うば) 、叔母 (おば) など。

唇の振動が始まる前に口を開く。

じっさいには[ɰ]と混ざっているようです。

口をすぼめているので必然的に舌も通り道を塞いで軟口蓋接近音になるのが実情のようです。

軟口蓋接近音そのものは「わ」の音ではありません。

口蓋垂音 (こうがいすいおん)

有声口蓋垂鼻音 (ゆうせいこうがいすいびおん)

鼻音なので必然的に有声音です。

ɴ おしまいの「ん」

これは鼻音しかありません。

バグではなくて、小さい「大文字のN」です😄

上の軟口蓋音よりさらに後ろの喉の入口。

口蓋垂 (のどちんこ) に舌の後ろ側を押しつけて、口蓋帆を下げて鼻から息を出します。

本、缶、ビンのように語末の「ん」がこの音になります。

音が短い

日本語の大きな特徴として一定の長さで拍を刻み、「ー」「っ」「ん」も1拍伸ばすのですが、語末の「ん N」だけは短く切ります。

母音の前

また漢語にかぎっては母音の前の「ん」がこれになります。

「反映 (はんえい) 」「均一 (きんいつ) 」など。

このときはいつもどおり1拍伸ばし、つづく母音は鼻音化します。

くわしくはこちらをご覧ください↓

日本語の「ん」の発音は5通りある! ~ やまとことば

声門音 (せいもんおん)

やっと最後になりました。

声門とは、声帯の隙間のことです。

これは舌ではなく声帯を狭めてその隙間から息を出します。

このとき声帯は振動させないので無声音です。

h ハヘホ (無声声門摩擦音)

無声音の説明はもういいですね。

鼻音ではないのでとうぜん鼻への通り道はふさぎます。

フ (ɸ) とヒ (ç) はすでに出ました。

ハヘホはこれらとはちがう音です。

ハ行といえばこれで、むしろ「フ」と「ヒ」が特殊です。

カンタンにいえば「ハア~」と「手を温める」ときの音です。

ため息の音でもあります。

熱いお風呂にはいったときの声でもありますね。

「フー」と吹くと、冷ます音です。

英語の hood はこちらの [h] 音で喉から出る音です。

日本式に唇の隙間から息を出して [ɸu:d] と発音すると、むしろ food [fu:d] に近い音になってしまいます。

ハ行 (h) に濁点をつけると、バ行 (b) になりますが、b は両唇音なので h とはまったく音の出しかたがちがいます。

ʔ アッ!(無声声門閉鎖音→破裂音)

これはおまけ。

五十音図にはないけど、驚いたときの「アッ!」のときの声門の動きと音です。

「ア」のあとに声門 (声帯) を閉じて息と音を急停止するのが「閉鎖音」

そのあと破裂させると「破裂音」になります。

咳 (払い) が破裂音のいい例です。

咳なんて意識したことないと思うけど、喉 (声帯) に意識して咳払いしてみてください。

その感じですよ!

あまりやりすぎて喉を傷めないように。

声門閉鎖音 (破裂音) についてはこちらにも書いてあります。

Japanese special symbols and tones 長音、促音、撥音 (ーっん) ~ 日本語

Japanese special symbols and tones (ーっん) ~ English

言語学、音声学、音韻論の用語集

I can touch と I can’t touch の音のちがい

やまとことば ~ 一覧

わたしは日本語教師をしています

プロフィール・レッスン予約はこちら。

表示名はToshiです。

https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese