目次をご覧になりたい方はクリックしてください→

「暦」「立春」「春分点」「節分」「夏至」「二十四節気」「均時差」「近日点と遠日点」「日の出」

「立春なのにまだ寒いです」~もう、やめませんか(^^)

日本では、「春」といえば「あたたかい季節」

だいたい、3、4、5月をイメージしますね。

そのとおりだと思います。

しかし!

正月を新春というではないですか!

立春といえば、2月4日ころ。

地域にもよるけど、日本では1月後半から、2月前半がいちばん寒い時期です。

それは、わたしが言わなくてもみなさん経験上、知っていることだと思います。

「立春なのに寒い」と言われてしまうのには、4つの誤解と、問題があります。

- 天文学的に冬至と春分の中間45°地点にすぎない。

- そもそも「春」は「一年の始まり」「一年の最初の時期」という意味で、「あたたかい季節」という意味ではありません。

- 二十四節気は「中国」で作られた暦です。

- 日本の暦は西暦に合わせたとき、約1か月ずれてしまいました。

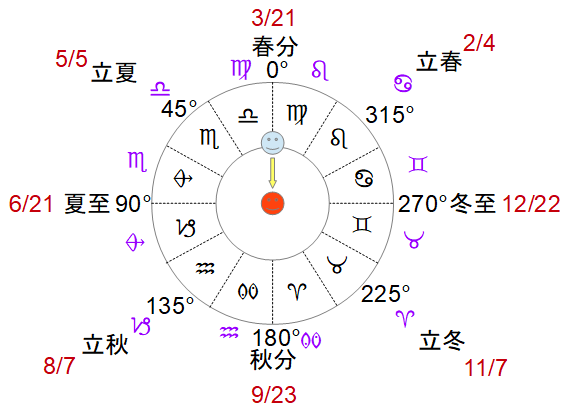

天文学的な位置

十二星座は無視してください。

2022年の日付ですがだいたいこのあたりです。

立春とは冬至と春分の中間45°の場所に地球があるということで、2月4日ころ。

日本では1月下旬から2月上旬がもっとも寒い時期。

寒いに決まってる。

暖かいわけがない。

春は一年の始まり

正月を「新春」とか「初春」とかいいますよね。

それこそ「春なのに寒い」と言わざるを得ません。

なぜかこのときは誰も「初春なのにまだ寒いです」とは言いません(^^)

年賀状にも平気で「賀春」なんて書いて出してますよね~

フランス語でもprintemps (「pri-」は「最初の」、「temps」は「時」をあらわします)

スペイン語でもprimavera (「prima-」が「最初の」、「vera」が「春」。まさに「初春」をあらわします)

イタリア語もprimavèraです! イタリア語ではprimaは「最初の」という意味。みなさんご存知のprima dònna (プリマ・ドンナ) 。主役の歌手、女優をさします。

※ pri, prima, veraという単語があるわけではなく、その部分がその意味をあらわすということです。

スprimaは「保険料」という意味になってしまっています。

pri-は英語でもprimary (最初の) 、principle (原理) などに使われています。

verはラテン語で「春」。英語のvernal (春の) はこれから派生した言葉です。

・このへんの話をもっと知りたいかたはこちら↓

ロマンス語 (英語とラテン語の関係)その1~ノルマン・コンクエスト

二十四節気は中国でつくられた

だから、そもそも日本の気候に合うわけがないんです。

さらに中国といえば国土が広い。東西南北に広がっている。

だから、地域によってもぜんぜん、気候がちがいます。

それを持ってきて日本の暦にしたことが、そもそもの間違いです

日本のサイズでさえ、北海道と、沖縄ではまったく気候がちがいますよね。

今の暦は1か月うしろにずれてる!

日本はもともと「太陰暦」、つまり月の暦をつかっていました。

朔望月 (月の満ち欠け) は29.5日周期なので、29.5×12=354日。

1年で11日足りません。

3年もすれば1か月ずれてしまうので、閏月 (うるうづき) を入れて調整していました。

明治になって、日本も西暦に合わせることにしました。

明治5年 (1872年) 12月2日でとつぜん、明治5年は終わり。

明治5年12月3日が、いきなり明治6年 (1873年) 1月1日になりました。

役人に給料を払いたくないから12月分の給料をケチったという説があるけど、ずらしたところで1月分の給料は払わなきゃいけないんだから同じ気もするんですが…

明治5年は12月が2日しかなかったんですね。

3日目が次の年の1月1日になってしまったので、ほぼ1か月早まってしまったんです。

だから、もともとの1月1日は、今の2月4日ころになるわけです。

2月4日 (立春) はむかしの1月1日なんです!

その前の日、2月3日は「節分」。つまり、もともとは「大晦日」12月31日なんです!

ただ太陰暦 (旧暦) では朔 (新月) の日を1日 (ついたち) とするので前後半月の間で移動します。

いまの暦だと1月20日から2月20日くらいの範囲で元旦が移動します。

「節分」。「季節を分ける」という意味です。

立春、立夏、立秋、立冬の前日はすべて「節分」です。

今では、立春の前の日だけを「節分」と呼ぶようになりました。

「大晦日」と書いて、「おおみそか」と読むけど、「大三十日」の意味。「月末」はみんな「三十日 (みそか) 」なんですね。

「晦日」と書いて、「かいじつ」とも読みます。月の最終日をあらわします。

「晦日」は「つごもり」ともいいます。「月隠り (つきごもり) 」の意味で、月がだんだん欠けていって月の終わりには見えなくなるからです。

なので「晦」には「暗い」という意味もあります。

「三十日」はほんらい「30日」のことですが、月の最後が「29日」でも「みそか」といいます。

立夏、立秋、立冬もおなじこと

立夏なのにまだ暑くないし、立秋なのに涼しくないし、立冬なのに寒くない。

ぜんぶ、あたりまえですね。

ちなみに立夏は5月7日ころ、立秋は8月7日ころ、立冬は11月7日ころ

平気法と定気法

「ころ」って、なんで決まってないの? と思いますよね。

それは暦の1年と、じっさいに地球が太陽の周りを1周する時間が合ってないからです。

だから、4年に1度、閏年 (うるうどし) があって1日足しますよね。

それだけ毎年、地球の位置がずれてるっていうことです。

平気法 (へいきほう) または恒気法 (こうきほう)

「冬至」を基準にして、「時間的に」1年を24等分して「春分」や「立春」などの日を決めます。

じっさいの「春分点 」からは、ずれています。

つまり、この方法では「春分の日」がじっさいには昼と夜の長さが同じにはならないということが起きます。

定気法 (ていきほう)

「春分点」を基準にして「空間的に」1年を24等分します。

空間的にというのは、じっさいに地球が、「秋分の日」には「秋分点 (昼と夜の長さが同じになる位置) 」にいる。

「夏至」の日には、じっさいに「昼がもっとも長い」ところにいる。

朔旦立春 (さくたんりっしゅん) ~ 立春=新月は19年周期

均時差 (きんじさ) 。近日点 (きんじつてん) と遠日点 (えんじつてん)

地球の軌道は「正円 (まん丸) 」ではなく、「楕円 (つぶれた円) 」です。

なので、「近日点 (太陽に近づくところ) 」と「遠日点 (太陽から離れるところ) 」があります。

そして、「角運動量保存の法則」で、近日点では地球の進む速度が速くなって、遠日点で遅くなります。

スケートの選手がスピンするとき、手足を縮めると回転が速くなるアレです。

そして、手足を広げると回転が遅くなって止まる。

動画はこちら↓

これはベルリンの技術博物館のScience Center Spectrumにある遊具、いや実験道具です(^^)

最初に足で床を蹴っただけで動力はありません。

角運動量保存の法則。ケプラーの第2法則と同じものです。ケプラーは惑星の運動の観測結果からこれを発見しました。ただ、じっさいに惑星を観測してデータを残したのはティコ・ブラーエという人でした。

自転の速さは変わらないので、地球が速く進む (公転速度が速くなる) と、とうぜん一定の速さで時を刻む時計からすると1日の長さも変わってしまいます。

これを「均時差」といいます。

だから、1年をとおして昼の長さが変わるだけでなく、昼間、太陽が出ている時間帯そのものが前後に動くんです。

具体的には、南中 (太陽がいちばん高く上る) 時刻は季節によって12時より前になったり、あとになったりします。

緯度経度によっても、地域によっても変わります。

・均時差についてはこちらにも書いてあります↓

洗面台の栓をぬくと左に回るの? ウソです!

ちなみに2018年は1月3日に近日点を通ります。

日没がいちばん早いのは冬至の日ではない!

均時差のせいで、日没がいちばん早い (夕方暗くなるのが早い) のは、じつは12月の頭の1週間くらいなんです。

冬至のころは、日没が遅くなり始めているので、「日が延びた」ように感じます。

反対に、日の出がいちばん遅いのは、年明けて1月の頭の1週間くらいです。

朝、なかなか明るくならないんですね。

だから、元旦は初日の出が見やすいんです!

正月は学校も会社も休みで、朝寝坊してるからあまり感じません。

仕事初めのころが、いちばん朝が暗いですね。

2018年の初日の出。

北海道の根室は6時50分。

東京は、6時51分! 意外と北海道と変わらないですね。

岡山の日の出は7時11分。こちらは20分も遅いです。

沖縄の那覇は7時17分。

南鳥島の5時27分でした。

人が住んでいるところでは、小笠原の母島で6時20分。

本州では、富士山頂が6時42分。

犬吠崎は6時46分。

北海道の納沙布岬は、犬吠埼より東にあるのに6時49分。

地軸が傾いていて、緯度が高いので日の出が遅くなります。

反対に、北海道の夏は夜中の3時くらいから明るくなりはじめます!

ほんとにびっくりします。

夜も8時くらいまで、うっすらと明るい。

もっと緯度が上がって「北極圏」にはいると「白夜」というのがありますね。

太陽や月は真東から上ることはほとんどない!

太陽も月も、ほかの星たちも、東から上って、西に沈みます。

ただ、地軸 (地球) が傾いているので、太陽が真東から上って、真西に沈むのは、春分の日と秋分の日だけです。

冬の太陽は、南東から上って、南西に沈みます。

注意深く、興味深く、ふだんから太陽や月、星を見ている人なら経験から知っていると思います。

冬は南極のほうが太陽のほうを向いているので、太陽はいつも南のほうにいます。

東よりかなり南側から上って、その後も高く上がることはなく、南の空の地べたを這うように横に移動して、西のかなり南側に斜めに消えていきます。

緯度にもよりますが、日本ではいちばん高く上がっても、地面から30度くらいの角度しか上がりません。

北海道に行くと、もっと低くなります。

ずっと夕日に近い状態ということですね。

これでは日差しも弱く、出ている時間も短いので、地面もあたたまる間がなく、冬はどんどん冷えていくのです。

夏はまったく反対のことが起こります。

夏は、北極のほうが太陽のほうを向いているので、太陽はいつも北のほうにいます。

東よりかなり北側から上って、ほとんど頭の真上を通り、西のかなり北側に沈みます。

真上から照らすので日差しが強く、出ている時間も長いので、夏はどんどん地面があたためられて暑くなります。

白夜と極夜

緯度が上がるほどこの傾向が強くなって、夏には「白夜」という、太陽がまったく沈まないでずっと地面の上を這う現象が見られます。

かりに沈んでも、地平線のすぐ下にいるので暗くなりません。

ずっと、夕方あるいは夜明け前のような薄っすらと明るい状態が続きます。

反対に冬は一日中まったく太陽が出てこない「極夜」が起こります。

真っ暗か、薄明るくなってきても太陽が顔を出さないで、また暗くなってしまいます。

月は読んで字のごとく「ひと月」で太陽の1年と同じような動きをします。

月は1か月で地球の周りを回るので、太陽が1年かけて見せる季節の動きを1か月で見せてくれます。

そもそも月が一回、ふくらんで消える期間を「ひと月」と呼んで、暦にしたんですからね=^^=

月に興味を持ってふだんから見ていると、かなり北側から上がったり、北側に沈んだり、反対に、南側から上がって、南側に沈むのがわかります。

・このへんの話がもっと知りたいかたは「国立天文台」のページがおすすめです。

・暦 (カレンダー) についてはこちらも

2月はなんで28日しかないの? 閏年はなんで2月にふやすの?~暦

朔旦立春 (さくたんりっしゅん) ~ 立春=新月は19年周期

宇宙・天文・暦の話題